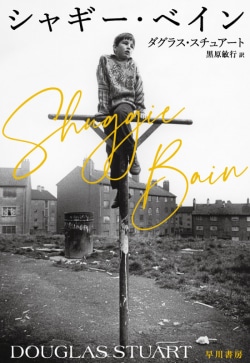

『シャギー・ベイン』

- 著者

- ダグラス・スチュアート [著]/黒原 敏行 [訳]

- 出版社

- 早川書房

- ジャンル

- 文学/外国文学小説

- ISBN

- 9784152101259

- 発売日

- 2022/04/20

- 価格

- 3,850円(税込)

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

男たちの時代の終わりに

[レビュアー] 樋口恭介(作家)

一九八〇年代グラスゴー。シャギー・ベインが生きるのはその街だ。男たちの街は既に死んでおり、男たちはそのことに気づいていない。男たちの失われた物語は、亡霊のように街を漂い続けている。

広く知られているとおり、一八世紀以降のイギリスは産業革命を迎え、爆発的に経済を発展させた。石炭と鉄鉱が採れ、産業革命の陰の立役者となったグラスゴーは、汗と煤にまみれた男たちの栄光の街でもあった。多くの移民がやってきて、造船所が建設され、街は大きくなっていった。何もかもがうまくいっていた。力強く輝かしい男たちの物語は永遠に続くように思えた。

流れが変わるのは第二次世界大戦以後のこと。戦間期から続くケインズ主義的な経済政策により財政赤字が膨らみ、一九六〇年代から少しずつ造船所が閉鎖されるようになった。一九七九年にマーガレット・サッチャーが首相に就くと、労働者の状況は急激に悪化した。国営企業は民営化され、炭鉱は次々と閉鎖された。男たちは仕事を失い、金を失い、それまでアイデンティティの中核を成していた男性としての尊厳を失った。彼らは男である自分たちの男らしさの全てを、女の権力者に奪われたのだ。

シャギー・ベインは(作中では明示されないものの)性的少数派の少年として、その時代のその街で生まれ育った。街の男たちはアルコールに浸り続け、思い出に浸り続けた。酔いが醒め、現実に引き戻されると、女性や同性愛者に暴力を向けた。あたかも暴力だけが、彼らに残された最後の男性性の証明だとでも言うように。シャギーは彼らから「普通ではない」「ちびのオカマ」と嘲られ、性的な罵倒を浴びせられ、「男らしくなること」を強要された。家に帰れば「女性としての美しさ」に取り憑かれた、アルコール依存症の母が待っていた。彼はその環境の中で、男らしさを呪うでもなく反抗するでもなく、母とともにただ淡々と生き続けた。シャギー・ベインの物語とはそういうものだ。評者はヘテロセクシュアルの男性であり、マイノリティではないが、そうしたシャギーの姿に胸を打たれることができる。私はシャギーを傷つける男たちの一人であり、彼らにも共感することができるが、彼ら=私たちではないシャギーに対してはより強く共感することができる。『シャギー・ベイン』は私たちの物語であり、私たち以外の誰かの物語でもある。優れた文学とはそういうものだ。

余談だが、私はこれまでの人生で、マジョリティの立場から、様々な仕方で女性や性的マイノリティを始めとする他者を傷つける言動や行動をとってきた。そんな評者の立場から本書を紹介するのは、何か、本書の大切な部分を隠してしまうような気がして後ろめたさを感じるのだが、あるいはそれでも、男たちの時代の終わりに、男である自分が本書を紹介することには意味があると思った。むろん、そうした「マジョリティが表面的な贖罪に向かう欲求」もまた、本作では批判的に描かれている。