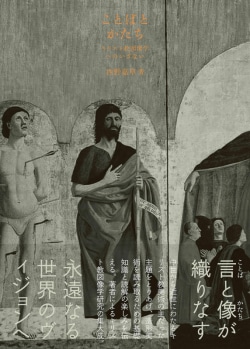

『ことばとかたち』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

『ことばとかたち キリスト教図像学へのいざない』西野嘉章著(東京大学出版会)

[レビュアー] 小池寿子(美術史家・国学院大教授)

中世美術 信仰を読み解く

近代美術史学は18世紀に歩みを始め、19世紀末から20世紀前期に黄金時代を迎えた。古代ギリシア・ローマとルネサンスの輝かしい時代の間に位置づけられてきた中世の美術に光が当てられ、石の書物である聖堂のみならず絵画、写本、工芸などキリスト教信仰のかたちをいかに読み解くか、そこにいかなる生命が託されているかとの観点から、西欧では大部の著作が紡ぎ出された。それらを翻訳した日本でも中世美術研究者が研究普及の進展に寄与してすでに久しい。

本書は古代末期から主に中世のキリスト教図像学への誘いの書である。表現されているもの、つまり図像(ICON)を記述、分類、体系化する方法をイコノグラフィー(図像学)、図像の意味内容を歴史・思想・文化などを含めて解釈する方法をイコノロジー(図像解釈学)と呼ぶ。とは言え、美術史学の方法論はいまや多岐にわたり、美術史学のあり方自体に多くの課題がある。とくに宗教思想を大前提とするキリスト教美術を学ぶのは難しい。そんな中、キリスト教美術を解読する久々の図像学書である。

本書の中心部ではマリア論とキリスト論、終末論を精緻(せいち)に解説。また聖書以外の典拠や典礼との関係、玄義の核心キリストの死と復活の神秘などが解き明かされる。

読み進めるには、ある程度の知識を前提とするが、主眼は二つある。まず全体を貫く「ことば」と「かたち」の関係は第1章で美術の解読とともに開示される。ついで、近代美術史学の流れをまとめた補遺1、キリスト教関係書を整理した補遺2、そしてあとがきに集約される人文学への著者のあつい思いだ。実利的な自然科学・政治経済などが重視される今日、人文学は就職に結びつかないと疎んじられる傾向は否めない。

しかし著者は、めまぐるしく転変する現代で、永遠の世界のヴィジョンを垣間見る、その贅沢(ぜいたく)なひとときを味わって欲しいと語る。普遍的なテーマが織り込まれたこの世界を知った若い世代は、確実に自身の問題として世界の終わりや神秘について思考する力を培うであろう。