三島由紀夫が書いた「禁じられた恋の行末」について、元タカラジェンヌが真剣に考えてみた

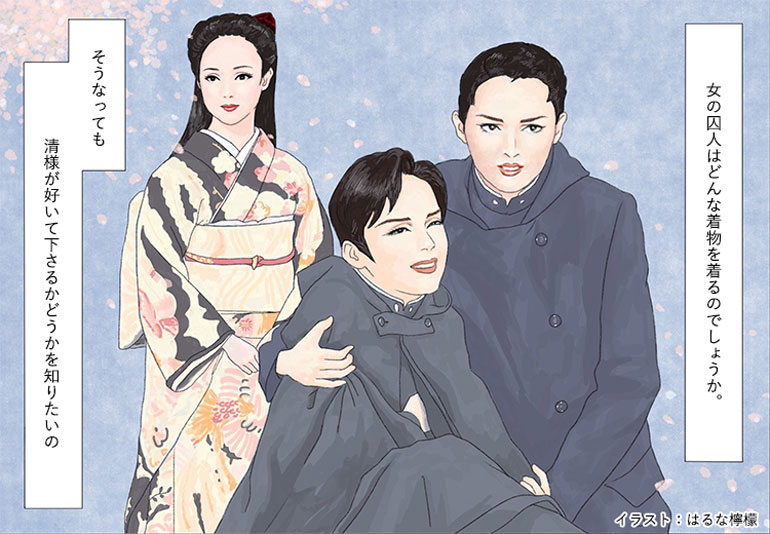

イラスト:はるな檸檬

宝塚月組、東京宝塚劇場公演千秋楽の本日、元宝塚雪組、早花まこさんによるブックレビューをお届けします。

今回取り上げるのは三島由紀夫「春の雪」。宝塚では、2012年に明日海りおさん主演で上演され、大好評を博しました。はるな檸檬さんによる、明日海さん&珠城りょうさん、そして咲妃みゆさんの美しいイラストにもご注目ください!

* * *

心に滴り落ちる「砂」

-

- 豊饒の海 1 春の雪

- 価格:781円(税込)

清顕(きよあき)の夢は、現実に敗北したのか。

夢日記に記された彼の夢はページから溢れ出し、聡子への狂おしい恋にたどり着く。髪の隙間から見た聡子の耳にさえ、清顕は神秘を見つけるのだ。

〈耳朶(じだ)にはほのかな紅(べに)があったが、耳は実に精緻(せいち)な形をしていて、一つの夢のなかの、ごく小さな仏像を奥に納めた小さな珊瑚(さんご)の龕(がん)のようだった。〉

二人は、夢と現実の間で互いを引き合っていたように思う。

現実を離れ、清顕は夢の奥へ奥へと分け入っていく。

生涯をかけて己の美学を貫き、数々の傑作小説を世に遺した三島由紀夫。彼が心血を注いで書き切り、その最終巻は遺作ともなった『豊穣の海』シリーズ全4巻。その第1巻が1965年から書かれた『春の雪』である。

幼い頃から惹かれ合う松枝(まつがえ)清顕と綾倉聡子が、禁じられた恋に身を投じていく物語だ。舞台化、映画化、漫画化などによって、現在でも多くの人の心をとらえて離さない名作として残る。

宝塚でも2012年にバウ・ミュージカル「春の雪」として、バウホールと日本青年館にて月組のメンバーにより上演された。類稀なる筆力で書かれた小説は、宝塚の舞台で光と影をまとって甦った。

繊細で鋭い清顕の精神は、若さゆえの自尊心と純粋さがたえずせめぎ合っている。作品全体には、清顕の葛藤、両親からも理解され難い感情が流れている。その心の描写に選び抜かれた日本語は、一つも入れ替えることができないほど完成された形で並んでいる。

清顕が抱く複雑な心境を舞台で表現するため、群舞が大きな役割を果たしていた。

焦燥、怒り、幸福感など多彩な表情を顔にも身体にも漲(みなぎ)らせて踊る男役と娘役の集団は、時には極めて無機質な表情を浮かべ、作品に漂う虚無感をも表していた。

繊細な舞台照明が描き出す陰影のはざまに姿を現したのは、小説から抜け出てきたような清顕……のちに花組トップスターとなった明日海りおさんだ。

その眉間に浮かぶ神経質な苦悩、少年の面影を残す指先の動き。そして作品の骨格の一つでもあるたびたびのモノローグが、彼の若い心の浮き沈みを激しく観せていく。

〈ひび割れた空から砂が舞い落ちる 月は澱み かき消された ひび割れた心に砂が染み込み 僕の胸を満たしていく〉

明日海さんが歌うのは、小説の中でも描かれた「砂」だ。清顕の心には常に、苦悩や葛藤、怒りや絶望が「砂」となって積もり、舞い上がり、滴り落ちている。読者の全ての感覚を呼び覚ますように、砂の手触りや香り、耳をすませばさらさらと流れる音まで聞こえてくる。

雪の降る朝

清顕の底知れぬ内面を理解しきれないと感じつつも、最後まで心を傾ける友人が、本多繁邦(ほんだ しげくに)だ。当時まだ下級生だった珠城りょうさんは、清顕とは正反対でありながら、自らの道を探して懸命に青春を生きる本多を純粋に演じた。

小説には、彼らの関係性がこのように書かれている。

〈もしかすると清顕と本多は、同じ根から出た植物の、まったく別のあらわれとしての花と葉であったかもしれない。〉

勉強熱心な本多は法律学にはじまり、ヨーロッパの自然法などの思想が書かれた舶来物の書物にのめりこみ、哲学的思考にふけるようになる。彼は清顕に、「100年後の世界」について語り、清顕は「今」を語る。二人の性質の違いは明確で、しかも清顕は心の奥にこの友人を立ち入らせない。それでも、全幅の信頼を寄せているように見えることは興味深い。

ある雪の朝に突然、清顕は幼なじみの聡子から誘いを受ける。聡子への恋心を自覚しながらも向き合おうとはしない清顕だが、学校を休み、聡子と車に乗って雪見に出かける。

白雪の降りしきる道の途中、車中で二人は初めて口づけを交わす。しかしそんな幸せの絶頂から、薄暗い夢の空間へと場面は展開する。清顕が本能的に抱いた破滅の予感は、舞台では不穏なダンスシーンの中から浮かび上がってくるようだった。

不安は恋の昂りとせめぎ合って、清顕を苦しめた。

〈清顕は自分の頬がひどく熱いので、子供らしく、聡子の頬にも手をあててみて、同じように熱いのに満足した。そこにだけ夏があった。〉

咲妃みゆさんが演じる聡子は、健やかで誇り高い女性だった。変化していく心、そして最後まで決して変わらない心。聡子の両面を、野の花を一本ずつ手折るような丁寧さで表現していた。

彼女に恋をしながら、清顕の頑ななプライドはさらに尖って、二人の心がすれ違う時間が続いた。

〈恋の苦悩は多彩な織物であるべきだったが、彼の小さな家内工場には、一色(ひといろ)の純白の糸しかなかったのだ。〉

一体、どちらの織物が選ばれるのだろう。色とりどりの織物が重なり合う中で、真っ白な清顕の一枚は、思わず触れてみたくなるような無垢な輝きを放つに違いない。

やがて、二人を確実に分け隔てようとする出来事が動き出す。聡子を見初めた宮家の治典王(はるのりおう)殿下との縁談が持ち上がり、順調に進んでしまったのだ。

手に入らないと決まった恋

洞院宮(とういんのみや)治典王を演じた、鳳月(ほうづき)杏さん。高貴な位に生まれたために味わう不自由さがありながら、恋に心をはばたかせたいという願いを表現し、治典王を等身大の青年として作り上げていた。

普段は感情をあらわにしない人物だけに、聡子に注ぐ眼差しに宿った情熱が際立っていた。

保身や名誉のために人を動かそうと画策する大人たちの中にあって、彼は心の機微に目をとめる感覚を持ち合わせているようにも見えた。

そして、ついに誰も覆すことのできない命令、「勅許」によって、聡子の縁談が決定する。「勅許」という、その揺るぎない言葉を聞いた清顕。彼を演じた明日海さんは立ち止まったまま、燃える瞳、口元に浮かぶ狂おしい微笑みだけで、少年の内面が劇的に変容していく様を表していた。

清顕の心は夢の世界のてっぺんから転がり落ちるように、怒涛の感情を伴って聡子へと向かっていく。

宮家との縁談が決まった途端、それまで自らの恋心を打ち消してきた清顕は聡子を自分のものにしようとする。そんな彼の破滅を恐れる本多の憂いが見えるのは、法律を学ぶ彼が裁判を見学するシーンだ。

本筋とは無関係な事件――恋人の浮気相手を刺殺した女の独白に聞き入るうちに、本多の心は激しく揺れ出す。涙ながらに恋人への想いを語る女を目の当たりにした彼は、人間の持つ情念の凄まじさに感動すら覚えて戸惑う。

裁判を傍聴し終える頃、本多は清顕の恋を思い止まらせて正しい道へ引き戻そうとは考えなくなっていた。品行方正であるがゆえか、清顕の辿る運命の行末を見極めたいという不思議な感情にとらわれ、本多は恋人たちを密かに会わせる計画に手を貸した。清顕が待つ鎌倉に向かう車中で、彼は聡子と言葉を交わす。

「二人の罪に加担した」と語る本多に、聡子は「そんなことはない」と強く主張する。この罪は私たち二人だけのものなのだと言い切る聡子は、自責の念よりも、秘密めいた甘やかな思いを抱いているようだった。

鎌倉の海辺で星空を見上げながら、清顕は「夢」を語る。そして聡子は「現実」を語る。暗い海を見つめる二人は客席に背を向けて話し続け、その表情を窺い知ることはできない。観客は恋人たちの背中に目を凝らし、二人の声に耳を澄ませる。

夢に漂う清顕の言葉に対し、聡子の声は優しく、水底に響く静けさを帯びている。二人の視線の向こうに、終着点のない暗闇が見えるような気がした。

聡子の強さ、母の強さ

清顕と密会を続けるうちに、聡子は彼の子供を宿した。宮家へ嫁ぐ身として、当然許されることではない。懐妊をなかったことにするしか道はないというのに、聡子は牢に入りたいと言い出す。

〈「女の囚人はどんな着物を着るのでしょうか。そうなっても清様が好いて下さるかどうかを知りたいの」〉

あまりにも常軌を逸した言葉に思えるが、彼女を取り巻く大人たち、そして清顕よりも遥かに現実を直視していたのが、この時の聡子だった。

しかし、聡子を取り巻く状況は、そんな覚悟をいとも簡単に葬り去ってしまう。清顕との子供を守ることは叶わず、何事もなかったように宮家との結婚を迎えられるように、大人たちは画策した。奈良の月修寺を訪ねるという名目でお腹の子供を諦めることが決まり、失意の聡子は東京を離れた。

聡子の母である綾倉伯爵夫人を演じたのは、琴音和葉さん。夫である伯爵に付き従いながらも、内側にある強さと優しさを体現されていた。

娘の愛を応援したい気持ちを押し殺し、伯爵家を守るために聡子に付き添った母は、月修寺で娘と並んで床につく。夜半、目を覚ますと聡子の姿がない。娘が自害したと思い探し回った母は、自ら髪を切っている聡子を見つけ「よかった」と呟く。

世間に背く行いを選んだのは聡子と清顕の意志であり、周囲の大人たちの怒りや焦りは当然のこととも言える。それでも、親しかった人たちからひどく非難される聡子に、「どうなっても生きていて」と願う母。「お髪(ぐし)を下ろしたのね」と語りかける、その声色には、悲しみと衝撃を乗り越える母の強靭な優しさが滲んでいた。

雪道の果てで

仏門に入った聡子は、現世の全てを忘れて、新たな自分として生きる決意を固める。清顕は病の身を押して幾度も月修寺の門を叩くが、仏に誓いをたてた聡子は、もう二度と清顕に会うことはなかった。

山深い道を弱弱しい足取りで歩く清顕に、雪が降り注ぐ。その舞台効果は、今にも消えそうに儚い一瞬を、舞台に出現させた。雪は自尊心や虚栄心が削ぎ落とされた清顕の心を映すように白く、また無慈悲な現実そのものにも見えた。

小説の清顕はかつて自らの死が早いように、また美しいものであるようにと空想していた。

〈卓の上にぞんざいに脱ぎ捨てられた花やかな絹のきものが、しらぬ間に暗い床(ゆか)へずり落ちてしまっているような優雅な死。〉

雪深い山道で熱と汗に苦しみ、聡子の名を呼び続けた清顕。恋情をほとばしらせた彼の死に様は、優雅とは言い難いだろう。

だが、恋を知った清顕の心には血が通い、他者の思いを感じることを知り、真の呼吸を始めた。彼自身がかつて願ったような美しい死よりも、人間らしい死に様こそ、彼が生きた証を残すような気がしてならない。

舞台のラストシーン。そこには聡子も、学友たちの姿もなく、清顕だけが佇んで明るい瞳を上げて歌う。時には恋人や友人たちと心を通わせながらも、やはり清顕は一人なのだ。それこそが彼だ。しかし、その孤独には、物語の始めにある冷たさはない。

僕は決して血を流さないだろう、と自らの肌を醒めた目で眺めていた清顕は、血を流して死んでいくのだ。この物語に作家が刻もうとした命の痕跡は、観客と読者の心の奥に燃え滾るような血の跡を残す。

連載記事

- 「金のために人を斬る」 浅田次郎の傑作小説『壬生義士伝』の主人公の凄みと哀しみを、元タカラジェンヌが熱く語る 2022/12/25

- 「友情とは相手が生きているあいだに発揮するもの」 元タカラジェンヌが熱く語る、不朽の名作『グレート・ギャツビー』の古びない人生哲学 2022/07/22

- 「父を殺し母を后に」 悲劇のフルコース『オイディプス王』に、元タカラジェンヌがささやかな希望を見い出してみた 2022/06/12

- 「弱い人たちは、かなわない夢を見る」 元タカラジェンヌが熱く語る、少女漫画の金字塔『ポーの一族』の素晴らしさ 2022/04/18

- 大地真央も演じた巨匠スタンダールの名作の主人公、恋に生きたその人生について、元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2022/02/26

- 「美」至上主義の宝塚で「醜」を描く「ファントム」 ありのままの自分を愛して欲しかったエリックの「こじらせ」について、元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2022/01/02

- 大ヒット漫画『るろうに剣心』の主人公・剣心と斎藤一がなぜあれほど格好良く、人を惹きつけてやまないか、元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2021/12/26

- 傑作時代小説『銀二貫』から、人生の幸せの意味を元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2021/11/03

- 人はなぜ、戦うのか――若きリーダーの死闘から、愛と死について元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2021/09/18

- 復讐するのは憎しみゆえか、愛ゆえか――塩野七生の傑作小説から元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2021/06/15