■1-3 女学校の同級生

更新

前回のあらすじ

ひいばあちゃんは死んだが、世界は平穏だった。玄関チャイムで目が覚めた。鵜沼ハルと名乗る奇妙な霊媒師が現れたのは、そんな連休の最終日だった。

■1-3 女学校の同級生

玄関チャイムで目が覚めた。時計は3時を指していた。量子化学の教科書を開いたまま、ひいばあちゃんの文机に伏して眠っていた。

富子ばあちゃんは町内会の集まりに行って、夕方まで帰らないはずだった。のそのそと起きて玄関へと向かった。戦前からある家の玄関は、ごりごりと不穏な摩擦音を鳴らした。

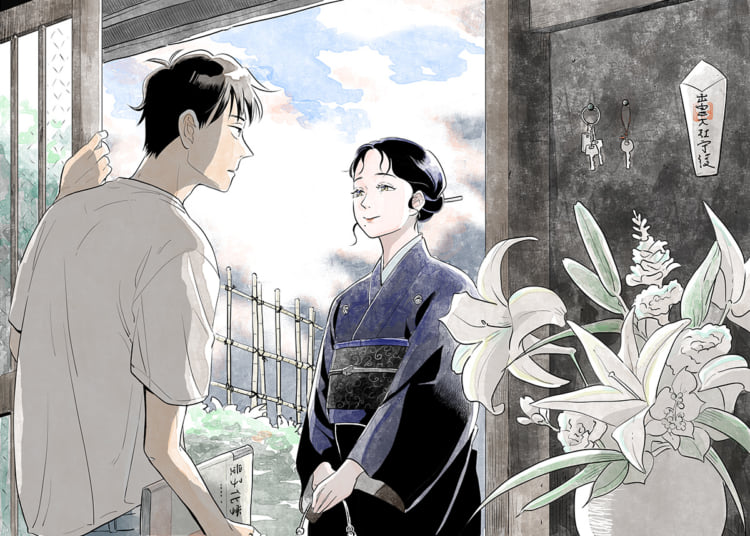

そこにいた女性を見て思ったのは「ああ、また弔問客が来たな」だった。それくらい彼女の着物はあからさまな喪服だった。まるで年中喪に服しているかのように、その黒紋付きは体にフィットしていた。

それがあまりに自然だったので、気づくべき違和感がワンテンポ遅れた。彼女は弔問客としては異様に若かった。俺の母さんよりも年下、おそらく40歳前後だ。

生前のひいばあちゃんに関わった人たちは、みんな還暦を過ぎていた。それより若い人となると、親族しかいないはずだ。親族にこのような女性がいただろうか? もちろん俺はひいばあちゃんの親族をすべて把握しているわけではないが。

「ごめんください。こちら、千代子ちゃんのお家でよろしかったかしら?」

そう彼女は尋ねた。友達の家に遊びに来たような口ぶりだった。

「はい。ご弔問の方ですね」

条件反射でマニュアル的な対応をしながら、この人は何者だろう、と考えた。千代子ちゃんというのは、ひいばあちゃんの名前だ。どう考えても親族の呼び方ではなかった。

「ええ。千代子ちゃんが亡くなったって聞いてね、久しぶりに会いに来たの」

そう言って、首を傾けて微笑んだ。日本人形を等身大にしたような無機質な顔立ちの女性だったが、その表情はきちんと生身の人間のものだった。