■1-2 なんで焼いちゃったの?

更新

前回のあらすじ

葬式が行われて、大勢の見知らぬ人たちが悲しんでいても、俺は相変わらず、ひいばあちゃんが死んだという事実に対し「あー、そうなの」という以上の感慨を持てなかった。

■1-2 なんで焼いちゃったの?

毎週土曜はひいばあちゃんの家に泊まる、というルールが昔あった。ひいばあちゃんと富子ばあちゃんの暮らす家までは徒歩10分。最初は母さんに送ってもらって、小学校に入った頃からひとりで通った。

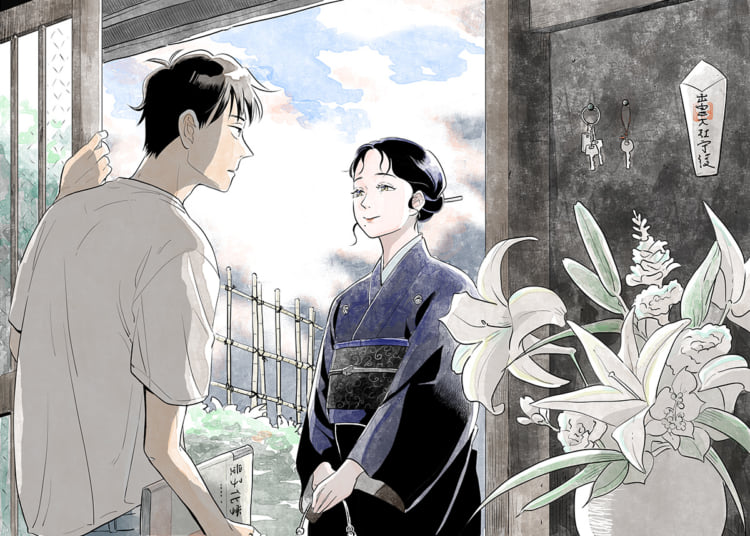

富子ばあちゃんは俺が来るたびに、

「ゆう君、また大きくなったねえ」

と満面の笑みを浮かべて言った。毎週来るからそんなに劇的に伸びるはずもないが、ばあちゃんの作るケーキはとても美味しかったし、戦前に建てられた古民家はいい感じに子供の冒険心を刺激するので、俺は土曜が来るのをいつも楽しみにしていた。

富子ばあちゃんは黙る時間が滅多にない人だったが、ひいばあちゃんはいつも奥の間に引っ込んで、ひとりで静かに編み物をしていた。俺はその編み物を見るのが好きだった。セーターや帽子のような実用品ではなく、可愛い動物の編みぐるみでもなく、正方形のモチーフをひたすら編んでいた。ただの2本の竹の棒から、あんなにも複雑な模様が生み出されるのが不思議でならなかった。卒寿を過ぎたはずの指は、柱時計に仕込まれた歯車のように規則正しく動いた。

「豊」

いつも周囲をちょろちょろする俺に、ひいばあちゃんは声をかけた。

「あんたもやってみるかい」

と無表情のまま言って、編み棒と毛糸玉を手渡した。一切のレクチャーはなかったが、日頃からひいばあちゃんの動きを観察していた俺は、それだけで単純な長編みくらいはできるようになっていた。

「ちゃんと人のことを見ている子だね」

と言った。俺が見ていたのは編み棒の動きであって、ひいばあちゃん自身のことは皺の多いロボットみたいに思っていた記憶があるけれど、そう言ってくれるのは何だか嬉しかった。