■1-8 人の手で握っていてほしいの

更新

前回のあらすじ

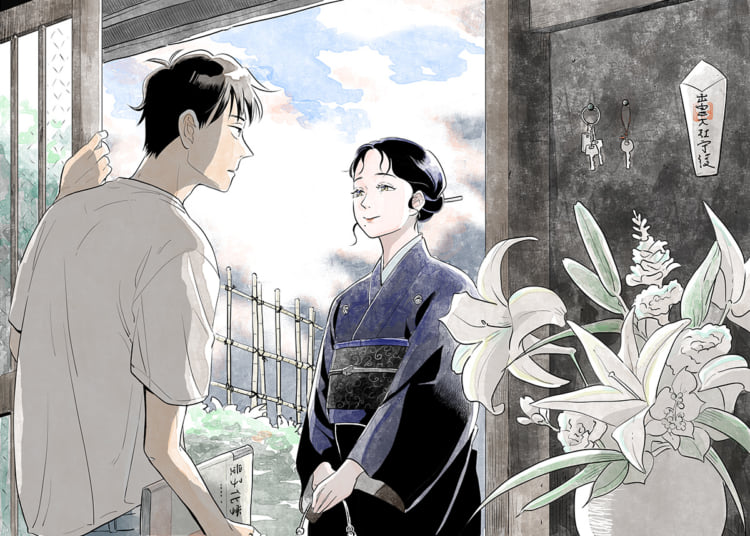

「霊と対話するには、まず、霊を安心させてあげる必要があるの。大抵の霊は、なにかに恐怖しているから」「霊って、どちらかというと、恐怖される側というイメージですが」「豊くんは、死ぬことは怖い?」

■1-8 人の手で握っていてほしいの

昔、この川で死者が出たという話は、千代子ひいばあちゃんから聞いたことがある。

……思い出してみると、毎週土曜に通っていたわりに「ひいばあちゃんから聞いた話」はかなり少ない。その数少ないものが溺死した人の話だなんて、縁起でもない。

でも仕方がないことだった。もともと口数の少ない人だったし、世代が三つも違うと意思の疎通も怪しかったし、何よりも富子ばあちゃんがものすごく喋るせいで、あの家にいる時間のだいたいはばあちゃんにトラップされていたのだ。

母さんが一緒にいれば、ばあちゃんは母さんと喋った。そうなると俺は家を探検して遊んだ。広くて古い家なので、敷地内を歩き回るだけで、6歳児には十分すぎるほど探検だ。

玄関を出て、壁と塀の間の狭い隙間を抜けていくと、草の生い茂る小さな裏庭に出た。昔はそこで野菜を作っていたのだろうけれど、老人だけでは管理しきれなくなったらしく、雑草のはびこる荒れ地になっていた。

その奥には木造の納屋があり、いつのものともしれない農具や、中身のわからない麻袋、ブリキの箱がしゅんと積まれていた。戦前の絵柄で描かれた笑顔の女性のイラストは、たぶん薬かなにかの箱だろうけど、その当時はずいぶん不気味に思えた。子供というのは妙なものを怖がるのだ。

さらに先に進んで、勝手口のほうに出ると、木製サッシの古い窓に、「米」の字にガムテープがびっしり貼られていた。

その風景を見て、俺はおもわず「ひっ」と声をあげた。

繰り返すが、子供というのは妙なものを怖がるのだ。

窓の奥に、動く人影があった。その部屋の主である、ひいばあちゃんだった。

「豊」

かすれた声で俺を呼んだ。畳に正座して、なにかの縫い物をしているようだった。

「ひいばあちゃん」

と言いながら、俺は戸をあけて、靴を石のうえに置いて中に入った。

「ねえ、これ何?」

窓ガラスのガムテープを指差して言うと、

「ああ、これはねえ……」

と言って、かつての台風の惨禍を、まるでラジオのアナウンサーみたいに淡々と語り出した。

「あの川から濁った水が、階段のように押し寄せてね、あっという間に川沿いの家を攫ってしまったのよ」

ということだった。

「階段のように」という表現は、その後も俺のなかに強烈に残った。水というのは本来、階段状になるものではない。上流で堤防が決壊するとかして、急激で断続的に水位が上昇したことで、そういうことが起きたのだろうと思う。

それからしばらくの間、俺はその「階段状の水」を想像して過ごした。あまりに何度も想像したせいで、まるで自分がその現場にいたかのような映像が頭の中で形成されてしまった。今でもたまに夢で見る。

それにしても、ひいばあちゃんの部屋は、台風の季節でもないのにガムテープを貼りっぱなしだった。台風は毎年来るのだから、来年貼り直すよりも貼ったままにしておけばいい、と思ったのかもしれない。そういう人ではある。どうせ窓の外には塀しか見えないのだから。

曾孫に話した数少ない内容が「災害の危険性」というのも、ひいばあちゃんなりの合理性に基づいた判断だったのだろう。村の長老が若者に、自分の体験を言い伝えるみたいに。