■1-11 ルールは律儀に守る子だった

更新

前回のあらすじ

「今回は、病気で死んだ人の幽霊、ってことですけど」「スペイン風邪ねぇ。昔流行ってたわよね。あんまり覚えてないけど」「流行のピークは1919年ですね。スペイン風邪は現代のインフルエンザと大体同じなので、タミフルが効くと思います」

■1-11 ルールは律儀に守る子だった

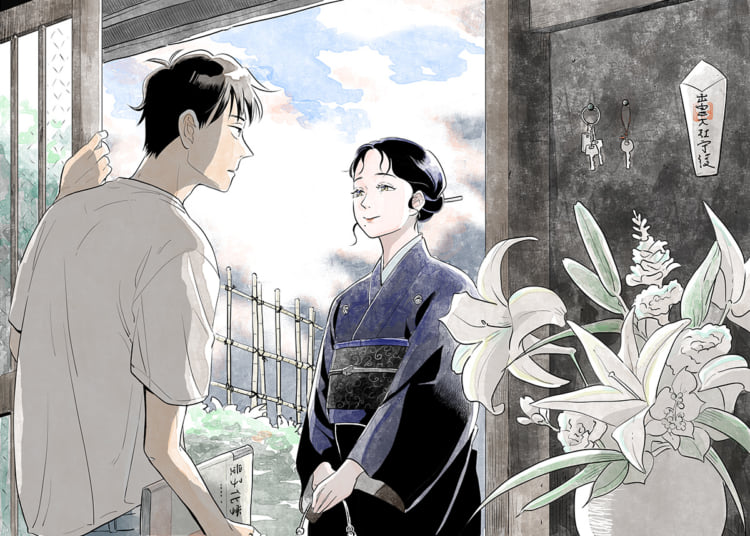

喫茶モダンを出たハルさんは、地図も見ずにスタスタと歩き出した。

着物に草履という風貌に似合わず、「スタスタ」という擬態語で表すべき歩き方だった。とはいえ小柄なのでその歩みは遅く、すぐ後ろを俺がぴたりとついていく。

着物の中年女性が昼間から町をうろついていれば、そこそこ目立ちそうなものだ。町のおばさんたちの噂くらいにはなっていてもおかしくない。というか、ならない方が不自然とさえ思える。

となると、この人は仕事のとき以外は、着物を着ていないのかもしれない。

そうか、この人にも日常生活があるんだよな、とぼんやりと考えたが、どうにもイメージがわかなかった。

日当たりの悪い路地だった。車のすれ違いにも苦労しそうな狭さで、側溝の金網は踏むのを躊躇うほど錆びている。塀の向こうにはいかにもな昭和家屋の瓦屋根が見える。洗濯物がなければ空き家と勘違いしてしまいそうな家だ。

それほど広くないこの町で18年暮らしても、まだ知らない道というのはあるのだ。

小学生のころ「学区の道路を全部歩く」という要領の悪い遊びをやったことがある。

担任教師に「子供だけで学区外に遊びに行くのは危ないからやめましょう」と言われたのがきっかけだった。俺はそういうルールは律儀に守る子だったので、それなら学区内の道を全部歩こう、と思いついたのだ。クラスメイトの西田に話して、やろうやろう、と話がすぐにまとまった。

その日のうちにネットで学区内の地図を印刷し、まず通学路を塗りつぶし、翌日は土曜日だったので学区の境界をぐるりと回った。そこから後は内部を埋めた。小学生のありあまる時間を生かした遊びだった。

3日目にして気づいたのは、A4用紙に印刷できる地図には載らない細い道がこの町には大量にある、ということだった。

そういう道はだいたい迷路みたいに屈折していて、まっすぐ北向きに進んでいるつもりでも、いつのまにか東向きになっていたりする。そのまま大通りに出ると、縦向きに走っているはずの道路が、横向きになっているのだ。

その時の違和感を、俺も西田も楽しんでいたように思う。知らない裏通りを通り抜けることで、町全体が90度回転した「ちょっとだけ別の世界」に迷い込んでしまったような、そういう錯覚を好んでいた。

もちろん、道路行政は小学生にエンタメを提供するために変な道路を作ったわけではない。もともと道路というのは、京都のような例外を除いて、すでにある家や畑を縫うようにして、無秩序に作られるものだ。国道を中心とした大通りで町がきちんと仕切られた後も、区画整理から置き去りにされた地域が泡みたいに残されているのだ。

いま歩いているのも、おそらくそういう泡の上だ。あと何十年かすれば消えてしまうかもしれない。

5分ほど歩いて、ハルさんは足を止めた。目の前にあったのは何もない空き地だった。「売地」の立て札さえ立てられていない純粋な空き地だ。黒々とした地面が露出して、雑草がうっすらと全体を這っている。ぼこぼこの空き缶がいくつか転がっているが、錆びきってラベルはまったく読めない。

ハルさんはその中に踏み込んでいった。足袋が汚れるのでは、という俺の懸念も気にせず、ずいずいと空き地に入ってまっすぐ歩いて、真ん中よりも少し南寄りの一点で止まった。その位置に何かがいる、という確信に満ちた動きだった。

地面に手ぬぐいをしいて、そこに膝をついた。両手を合わせて、祈るような姿勢をとりながら、

「佐々木ウメさん。こんにちは。私、霊媒師をしている鵜沼ハルと申しますわ。あなたの話を伺いたい方に、頼まれて参りました。よかったら少しお話をしていただけませんか?」

とささやいた。

頼まれた? その言葉が引っかかった。こないだ川に救命浮き輪を投げ込んだ時は、ただ霊のために行っている、という話をしていたはずだが、やはりこの仕事には何かしらの依頼主がいるのだろうか。

もちろん霊の返事は聞こえなかった。車の走行音が聞こえてくるだけだった。奥まった住宅地ではあるが、大通りからそう遠くはないらしい。

「いま、霊と話してるんですか?」

俺はハルさんに耳打ちした。なるべく幽霊に聞こえない(と、ハルさんが認識できる)ように。

「ううん。ちょっと話せる状態じゃないわね。すごく咳き込んでて……」と言ってから、視線を自然に俺のほうにずらした。「豊くんを見ているわ。じっと見てる」

「なんで俺を?」

「お医者さまだと思っているんじゃないかしら。豊くん、そういう雰囲気あるから」

「理工学部と医学部って、全然違うところですよ」

そう話している間にも、ハルさんは地面の一点をじっと見つめていた。

病死した霊とのことだから、おそらく床に伏しているのだろう。しかし死んだ時点ではこの空き地には家が建っていたはずだ。となると人が死んだ位置は数十センチほど浮いているはずだが、ハルさんの目は明らかに地面に向いていた。

幽霊は家屋が取り壊された時に、重力に従って地面まで落ちるのだろうか。地球はずっと回っているのだから、幽霊が一箇所にとどまるとしたら、何かしら地球の物理法則に絡め取られているはずだが。

「こちらの幽霊は、どういう人なんですか?」

そう俺が尋ねると、

「さあ。私も名前くらいしか知らないのよ。ずいぶん昔に亡くなった方だから」

と答えた。

この人はひいばあちゃんとは(何らかの意味で)知り合いだったらしいが、知らない人の霊とも会話ができる、ということなのか。それだとずいぶん話が違ってくる。

念のためにスマホで「佐々木ウメ」という名前を検索してみたが、電話帳検索サイトがいくつか出てくるだけだった。歴史に名を残している人ではない。

「薬が2種類あるのよね?」

とハルさんが尋ねたので、俺はリュックに入れた紙袋を取り出した。