■1-13 何かを聞き出せるのだとしたら

更新

前回のあらすじ

あらためて考えると、ひいばあちゃんが100年生きたというのは凄まじいことだ。自分が子供のころを知っている友達なんて、おそらく誰も生き残っていなかっただろう。時間というのはそういう、ひどく残酷な性質がある。

■1-13 何かを聞き出せるのだとしたら

俺が100年後の世界について思いを馳せている間に、ハルさんと100年前の幽霊との会話は進んでいた。

「そうなの。その歳だと下のお子さんが心配ねえ。お母さんが恋しい時期だったでしょうし」

とか、

「それは治らなかったと思うわ。あのね、私はあなたよりもずっと長く生きているから教えてあげるけど、男の人の酒飲みっていうのはね、死ぬまで治らないものなのよ。うちの人もそうだったから」

とか、

「あら、梅見通りのお薬屋さんが来てらしたの? あそこのご主人は何かにつけて女中さんを怒鳴りつけるから嫌だったわ。ご存じない? え? ああ、その息子さんのことよ」

とか、江戸時代の主婦もこんな話をしたんだろう、という感じの井戸端会議を延々と続けていた。

俺にはハルさんの声しか聞こえてこないが、会話にたいした内容がないことは見て取れた。ある種の鳥類は情報量のないコミュニケーションをすることで互いに害意がないことを示す、と前に読んだのを思い出した。

俺はもう帰っていいやつですか、と聞こうかと思ったが、片一方しか聞こえない会話で口をはさむタイミングを見つけるのは容易ではなかった。この時間にも俺の時給が発生しているのか、と考えて妙な気分になった。

「そうそう、東田川町のことといえば……」

と言い出したとき、ハルさんの口調がわずかに変わった。

「あのあたりに住んでらした、今野さん、ってご存じかしら?」

ぼけーっと話を聞いていた俺にも、その変化は捉えられた。雰囲気は相変わらずだったが、目つきがわずかに変わっていた。

「ええ。あのあたりで銀行業をやってらっしゃった方よ。……まあ。その方の奥様の? 従姉妹の方と? そう。……ええ、じゃ、奥様とお会いしたこともあるのね」

さっきまで漫然と口を動かしていただけのハルさんが、明らかに自分から、能動的に話題を動かしはじめた。相手から何かを聞き出そうとしている、というのがわかった。

それは興味深いな、と俺は少しだけ集中して、2人の(1人だが)話に聞き耳を立てた。

俺はハルさんの霊媒師活動を、本人の並外れた洞察力による一人芝居だと考えている。だが、もし幽霊から何かを聞き出せるのだとしたら、だいぶ意味が変わってくる。

「そうね。刺繍をやってらっしゃる方って、指に傷が絶えないもの。私も若いころはそうだったわよ。奥様もそうだったんじゃないかしら? ええ。そうでしょう。そうね。今野さんのお家くらいになると、親戚づきあいも大変だったんでしょう? 東田川町にあんな大きな、お屋敷を持ってらしたもの……」

東田川町、という地名は市内にあった。あのあたりは江戸時代からの街道沿いにあって、古くから商家が栄えていたんだよ、と父さんが言っていた記憶がある。

「わかったわ。じゃ、こっちからそちらに送るわね」

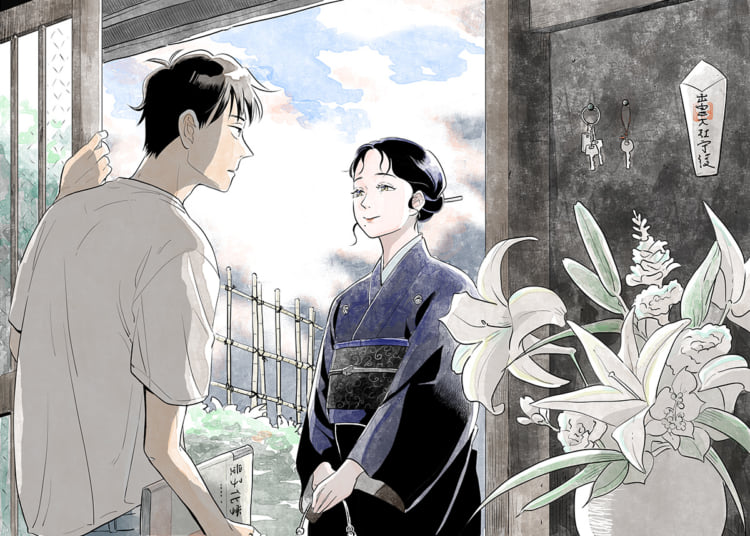

しばらく話を続けた後、ハルさんは俺のほうを見て、招き猫みたいに手を振った。

「ちょっと豊くん。今からちょっと細野さんとこに行って、刺繍糸を買ってきてもらえるかしら?」

「え?」

「細野さん。あら、あのお店ももうないの? 手芸屋さんなんだけど」

「はあ。百均でもいいですか?」

と尋ねたが、ハルさんはピンと来なさそうな顔をした。「百均」が何なのかをわかっていない、というのが顔から想像できた。

「確か近くにセリアがあるので、そこに行ってきますね」

「ええ。なんでもいいわ」

「はい。どれくらいの量が要りますか?」

「沢山お願い」

一番厄介なリクエストだ、と思いながら俺は空き地を出て、最寄りの百均に向かった。