■2-1 文学部の高野さん

更新

前回のあらすじ

他人の土地でものを燃やす行為がどういう法に触れるのか。法律の名前は知らないが、何かしらに触れているだろう。ぺこりと頭を下げて、何も悪いことはしていませんよ、というような顔をして、そそくさと空き地を去った。

■2-1 文学部の高野さん

バイト代が入ったと聞くやいなや、高校まで弁当を作ってくれた母さんも「じゃ自分のお昼は自分で払えるね?」と言うようになった。もともと金を使うアテのない実家暮らし大学生なのでそれ自体は不服はないのだが、問題は学食の混雑だった。

2限の講義が12時に終わり、そのすぐ後に学食に向かうと、すでに建物の外にまで行列ができていた。学食のそばにはベンチの置かれた芝生があるが、そこでも学食お盆を地面に置いて学生が食事をしている有様だった。天気がいいうちはそれでもよかったが、梅雨に入ってからより状況は悲惨になっていった。

そういうわけで、俺の足は自然と文系食堂に向くようになった。学部ごとに時間割が少しずれていて、文学部の2限は12時15分に終わる。この時間差を利用して文系食堂に行けば安定して座席を確保できる。その上学科の知り合いがいないので、なんとなく居心地が良い。

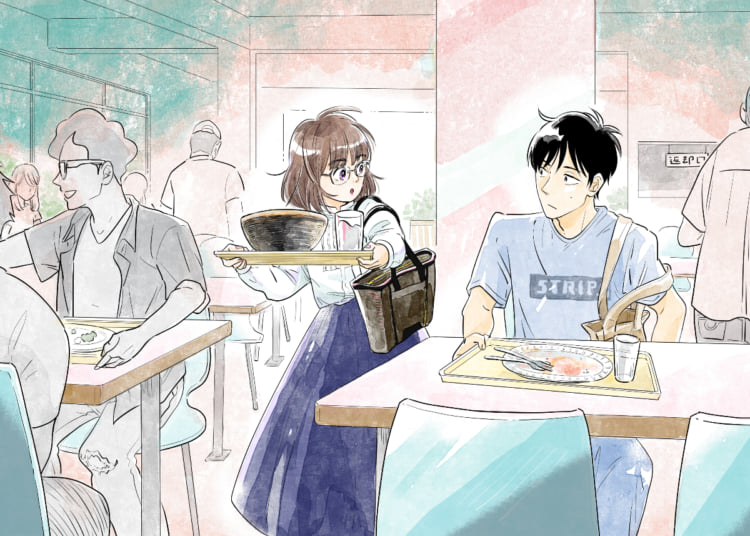

その日は3限の講義がなかったので、昼飯の後も長々と学食に居座って本を読んだ。その間にトマトスパゲッティを食べ終えた皿はすっかりカピカピになっていた。お盆を持って椅子を引くと、がつん、と何かにぶつかった。

人だった。人にしてはずいぶん小さかったので、人だと気づくのが遅れた。俺は椅子に座っていて相手は立っているのに、目線がほぼ合っている。

「ああ、ごめんごめん。この学食は通路が狭くて困るね」

謝ってきたのは向こうだった。どう考えても俺の不注意なのに。体のサイズに似合わない低音だが、女性の声だった。

「おや、君は」

と言いながら、相手はこちらを見た。

地毛と思しき茶髪を肩に少し乗るくらいのボブカットにして、フレームのない眼鏡をかけている。プリーツの入った白ブラウスを着て、紺色のロングスカートを穿いている。中学高校とクラス委員を務めた成績優秀な女子の成人後、といった感じの印象だった。

そしてその顔はどうにも見覚えがあった。よく意外だと言われるが、俺は人の顔をわりと覚えられるほうである。

「こないだの水曜日に、空き地で着物の人と一緒に、なんかを焼いてた男の子、だね。君、うちの大学の学生だったんだ」

と、向こうから説明してきた。

「ええ、まあ、」

と言いながら、俺は手にしたお盆を一旦テーブルに置いて、

「公共の場で、大声で言わないでもらえませんか。焼いたのはただの刺繍糸です」

そう言うと彼女は周囲にちらりと目を配った。3限がとっくに始まっていて、学食に人の気配はあまりない。

「別に、君たちを放火犯として警察に突きだそうとは思ってないよ。野焼きは古くからの文化だし、無闇に規制するのはちょっとね」

「高温焼却炉でないとダイオキシンやPM2.5の原因になるので、無闇に焼くのはよくないと思いますが」

「君はどっちの味方なんだ?」

「燃焼は化学反応ですから、敵も味方もないですよ。反応物と、生成物があるだけで」

「ずいぶん唯物論的な考え方をする人だね、君は」

「まあ、理工学部ですので」

「なるほど、理屈っぽい理工学部くん」

と、妙に納得した顔をしてから、

「学部を理由にするのはよくないね。私は文学部だけど、ちゃんと政治に関心を持っているし選挙にも行くよ。とくに現政権の人文学軽視は目に余るものがあるからね」

「選挙行ったことないです。今年18になったばかりなんで」

「そうか、君は1年生か」

「必然的にそうですね。うちの大学、飛び級はないらしいですし」

「大学では先輩に敬語を使わなくていいよ。どうせ浪人や留年や休学で、ワケがわからなくなるからね。私はここの文学部に来て3年目だけど、誰が何年目かなんてろくに覚えていないよ」

「そうですか。わかりました」

相手にこう言われた場合でもすぐに敬語を止めない方がいい、というのをハルさんとの会話から学んだ。面倒だが、そういうルールなら守っておかねばならない。