■2-2 オッカムの剃刀の恣意的使用

更新

前回のあらすじ

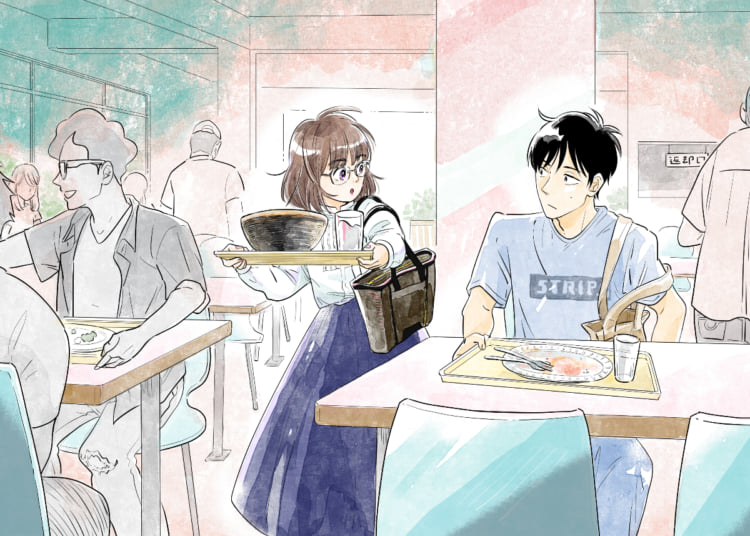

「おや、君は。空き地で着物の人と一緒に、なんかを焼いてた男の子、だね。君、うちの大学の学生だったんだ」高野さんは俺に向かってそう言った。

■2-2 オッカムの剃刀の恣意的使用

「じゃあ、君は、幽霊を信じないくせに、霊媒師のバイトをしているわけか」

3限が始まって人気もまばらな学食で、高野さんは俺に向かってそう言った。

「そうなりますね」

「なんで?」

「いや……たとえば塾講師のバイトをしている学生全員が、現代日本の受験産業の正当性を信じてるわけではないと思いますし、それと同じじゃないですか?」

「いや、全然違うでしょ。その学生は大学受験の存在自体を疑ってるわけじゃないんだから。君は幽霊の存在自体を疑っているんでしょ」

「疑ってはいません。存在しないことを知っています」

「夢のないことを言うねえ」

「別にいいじゃないですか。わざわざ定義不明確な概念を持ち出して夢だとか何だとか言い出さなくても、現実だけで十分面白い現象がありますから。量子エンタングルメントとか、チューリング・パターンとか」

「いや、そうは言っても、君の現実はそのうち終わるわけだろう。死んだらそれで終わりってのは、やっぱり寂しいものじゃないかな」

「だから今を一生懸命生きよう。とか言いません?」

「君、自分がまるっきり信じてないセリフを真顔で言えるタイプか」

「一応、接客業ですので」

「客の実在を信じない接客業、なんてのは初耳だな。私も飲食のバイトをしていた時は、なるべく客が来ないでほしいと思ってたけど」

なるほど、飲食はひっきりなしに客が来るから面倒そうだ。俺のほうはひと仕事あたりひと組なので、それに比べればだいぶ気楽な仕事ではある。いもしない幽霊をいると思い込める人数には、どうしても限度がある。

「ケーキ屋だったんだけどね」

「え?」

「私のバイト先が。予想外だろう?」

「いえ、特に予想を立てませんでした」

「なんだ、つまらない男だな君は。友達に言うとだいたい怪訝そうな顔をしてくれるんだが」

「初対面の人の過去のバイトなんて、いちいち想像しないので」

厳密には初対面ではないな、と気づいたが、その厳密性はいま不要だ。

「やれやれ。もっと他人に興味を持ちなよ」

「興味を持つことと、過去を詮索することは、だいぶ違うと思いますが」

「なるほど、それで幽霊を信じないわけか」

「関係あります?」

「あるだろう? 幽霊という概念は、要するに過去の詮索だからね」

高野さんは妙に偉そうな顔で言った。うまいことを言ってやった、というつもりなのだろう。

「確かに、将来の展望を語る幽霊というのは見たことがないですが」と言ってから俺は付け足した。「ああ、これはつまり、雇い主の頭の中にそういう設定の幽霊が登場しない、という意味ですが」

「いちいち説明しなくても、君が信じてないことは分かったよ。でも、どうせ見えないんだから、別にいるって思ってもいいんじゃないか?」

「あってもなくても問題ない仮定は、ないと扱うものですよ。思考の邪魔なので」

「ああ、科学哲学におけるオッカムの剃刀ね」

と彼女は答えた。

そういえばそんな名前がついていた。もしこの場に目に見えない透明人間がいると仮定しても、その透明人間が目に見える世界に何も干渉してこないのであれば、いてもいなくても同じことである。そういう存在は、科学的にはいないものとして扱う。という話だ。

「じゃ、こういう考え方はできないかな? 人が死んで肉体が焼かれた後に、その意識が消えると仮定しても、しなくても問題ない。よって、死者の意識は消えずに、どこかに残っている」

「……ええと?」

「それが幽霊だ。つまり、意識の消滅という仮定を剃刀で切り落とすわけだ」

あまり考えたことのない視点だった。たしかに論理的には成立しそうだ、と一瞬黙ってから、

「屁理屈だ」

と返した。思わず敬語が消えたが、使わなくていいと言ったのは向こうだ。

「いいじゃないか。金子みすゞの詩にもあるでしょう。昼のお星さまは、目に見えぬけれどもあるんだよ」

「人の意識は脳にあるわけでしょう。つまり火葬された時点で脳は消滅しているので、意識も消えると考えるのが自然です」

「意識が脳にあるというのは、証明されてないんじゃなかったっけ?」

「証明する必要がないくらい、自明なことだと思いますが」

「脳のなにかの部位が外部にある意識にアクセスしている、という説もあるだろう」

「そんなものはオカルトです」

「微妙に違う。デカルトだ」

「同じようなものですよ。いまどき脳の機能は物理現象として説明できますし、記憶の仕組みはそれなりに神経科学で解明されてますし。そんな昔の人の意見を持ち出さなくていいでしょう」

と俺が話している間に、高野さんは目線を右下のほうに向けて、

「……待って、デカルトじゃなかったかもしれない」

と少し慌てて言った。