■序章 あなたの苦しみは除かれました

更新

■序章 あなたの苦しみは除かれました

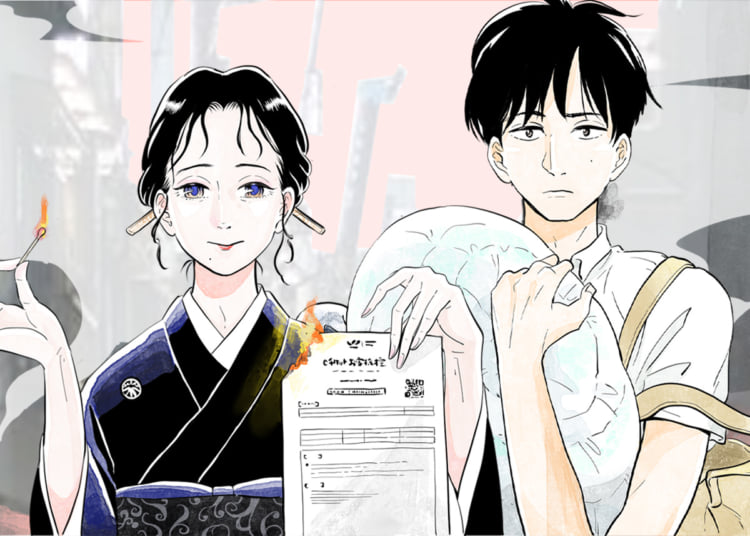

霊媒師の助手というバイトは制服こそないものの、何かと妙な服装規定がある。

たとえばジーンズは禁止だ。昭和前半に亡くなった人はジーンズを「不良のズボン」だと思っているので、幽霊がそんなものを見たら心を閉ざしてしまう。「百年前でも現代でも違和感のない格好」というのが、この仕事のルールだ。

だからバイトの日は綿のズボンにリネンのシャツを着ている。夏場は帽子のひとつも欲しくなるが、野球帽はルール違反だし、パナマ帽みたいなのは老人感がありすぎるので、降り注ぐ陽光にじりじりと頭を焼かれている。足元だけはナイキのスポーツサンダルだが、さすがに幽霊に足の文句は言われたくない。

汗がだくだくと流れ落ち、アスファルトに染みを作っていく。蒸発して体を冷やすための発汗なのに、こうもボタボタ流れては水分の無駄だ。シャツの襟で首筋を拭って、俺は回路にセンサーを接続した。街路樹をとりまく蝉の声が布みたいにかぶさってくる夏だった。

「ハルさんは、暑くないんですか、その格好」

蝉音を掻き分けるように、俺は脇にいる女性に尋ねた。

真夏なのに喪服みたいな黒紋付きを着込んで、けろりと涼しい顔をしている。霊媒師だというけれど、彼女自身のほうが幽霊っぽい。夜道で小学生とすれ違いでもすれば、翌日クラスで噂になることは確実だ。

「あら、年寄りは冷え性なのよ。最近は冷房のついたお店が多いでしょう、このくらいが丁度いいの」

と言って、ハルさんは化粧でうっすら白い顔をこちらに見せた。

外見は40歳前後だが、隙あらば「年寄り」を自称する。「最近」の範囲が異様に長いことや、ちょいちょい戦前みたいな語彙が出てくることが、その自称にいくらかの信憑性を与えている。

通りすがりの原付アロハシャツの若者が、俺の方をじろじろと見ていく。この道はかつては交通量の多い大通りだったが、バイパスの開通で国道指定が外れ、区画整理でじりじりと道幅が縮小し、すっかり住宅地の路地と化していた。

そんな路上で大学生が座り込んで電気回路をいじっているのは、どう考えても不審な光景だ。本当は家であらかたの準備を済ませておいたのに、ハンダ付けの処理が甘かったせいで、ここまで持ってくる途中で断線してしまったのだ。

なんとか動作するだけの最低限の応急処置を終えると、

「一応、準備できましたけど」

と、俺は半目でハルさんを見上げて言った。逆光が眩しい。

「これ、本当にやるんですか? というか、意味あるんですか」