最注目の画家・中園孔二。「怖いのに惹き込まれる」その作品群と、燦めきに充ちた「25年の生涯」

更新

画家・中園孔二に会ったことのない私たちが話したこと

東京藝大在学時より「天才がいるよ」と言われ、卒業後には村上隆、奈良美智らを世に送り出した小山登美夫ギャラリーで二度の個展を開催。25歳で急逝するまでの9年間に600点もの作品を残すなど、あらゆる面で規格外だった。過去最大規模の個展のキュレーターと初の評伝を上梓したノンフィクションライターが、その作品と人物の果てしない魅力を語り合った。(本文/村岡俊也)

横浜市金沢区で生まれ育った画家・中園孔二は、2014年12月28日から香川県高松市に暮らしていた。制作拠点に求めた条件は、海があり、山がある落ち着いた環境だった。私が生まれ育ち、中園が好きだった鎌倉に似て、高松にはそれがあったのだろう。中園の行動範囲は広く、高松市内から自転車で徳島まで出掛けることもザラにあった。おそらく香川県内はあちこち回ったのではないか。丸亀市猪熊弦一郎現代美術館にも立ち寄り、〈鈴木理策写真展 意識の流れ〉展を観たという。

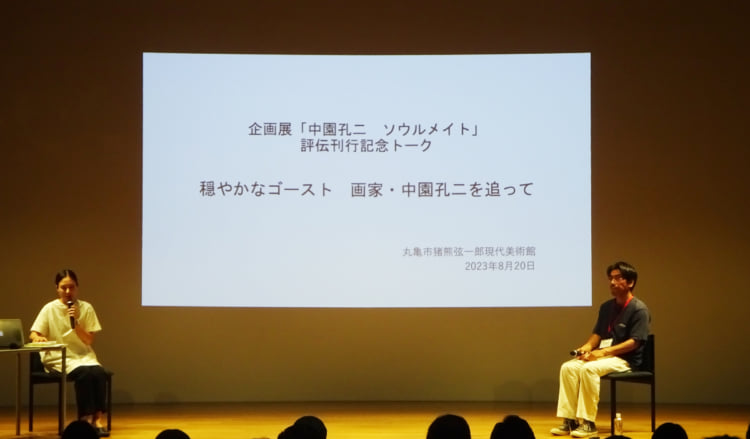

今年8月に評伝『穏やかなゴースト 画家・中園孔二を追って』を上梓し、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館で開催されている〈中園孔二 ソウルメイト〉展で、本の刊行を記念したトークイベントを開催していただいた。登壇したのは今展覧会のキュレーターである竹崎瑞季さんと私のふたり。壇上で話すにあたって考えたのは、生前、中園とは直接会ったことのない私たちが、どのように彼の存在に近づき、立ち上げ、共有しようと試みたのか、その過程について語り合うことだった。個展のキュレーターと評伝の書き手でアプローチは異なるはずで、それは中園の作品を読み解く一助になるのではないかと思った。

壇上で私は、絵を起点としながらも、彼を知る人々に答えを求めたと話した。ご家族はもちろん、幼馴染や高校、藝大の同期生の他、恋人にも話を聞くことができ、インタビューの時間はまるで、それぞれの中に生きている中園孔二(あるいは本名である晃二)と会っているような、不在の中園を囲んでいるような、不思議な時間だった。そのおかげでさまざまな角度から彼を知り、球体にはなり得ない中園について、可能な限り滑らかな多面体として捉えることができたと思っている。

一方で竹崎さんは、こう話してくれた。

「私の場合は、中園さんとの出会いは絵が入り口だったので、まずは絵と向き合ってきました。もちろん、彼が遺した膨大なノートを読み込んだり、生前のインタビューを観たり、ご自宅に伺って彼の蔵書を資料としてお借りしたりもしました。その中で出会った『景色は一個』という中園さんの言葉が、大きなヒントになっています。彼の絵によって繋がっていく『ひとつの景色』を目指すべき地点として、展覧会を構成しています」

『景色は一個』とは、中園自らが絵を描くことについて語ったインタビューで使われた言葉であり、彼の作品を読み解く重要なキーワードのひとつだろう。

私が友人たちの話す言葉に共感を覚え、彼の存在を近くに感じることができたのは、中園と同じような「景色」を見ていたからかもしれない。中園が美大予備校や、藝大時代にアルバイトに通って多くの時間を過ごした鎌倉出身というだけでなく、私はサーフィンをしていて海に親しみ、トレイル・ランニングの取材の際に夜の森を一人で歩いたこともある。あるいはヒッチハイクで旅しながら野宿をしたり、夜のプールに忍び込んだり、中園と似通った青春時代の体験もある。それら身体的な経験値が、中園への理解を助けてくれたはずだと話した。

そうやって私が中園を知る人々との出会いによって作品への理解を深めていったように、画家と作品は不可分なものではないだろうか? 時に「絵だけがあればいい」と言われる、画家と作品との関係について、学芸員である竹崎さんに尋ねてみた。「写真や映像などのメディアと、絵画との違いもあるのかもしれませんが」と前置きしつつ、こう話してくれた。

「中園さんは、本人と作品の距離が非常に近い作家だったと思います。すべての画家が必ずしもそうとは限らないですが、中園さんは、中でも距離が近い作家。ですから、その人となりについて知るほどに、絵そのものにも近づくことになるのだと思います。その意味では、今回の評伝は、中園さんの絵を観る上でも大きな助けになると思います」

「その人となりについて知るほどに、絵そのものにも近づくことになる」という言葉の通り、私と竹崎さんは、異なるアプローチで中園に近づきつつ、同じような答えに辿り着いていたのかもしれない。

評伝を読んで、竹崎さんは特に二つのエピソードに心を動かされたという。

一つ目は、中学3年時の担任だった美術教師が語っていた進路指導のための面談時の姿だった。順番が来て、美術準備室に呼ばれた中園は、その時、バスケットボール部の部活中だった。ランニング姿でダダダッと走り込んできて、ペットボトルのお茶を教師に手渡し、汗だくなのは自分の方なのに「先生、ずっとしゃべり続けて疲れているでしょ」というようなことを言った。

もう一つは、中園が藝大時代にアルバイトをしていた寿司屋の大将に「親方、休みの日を一日、僕にください」と言って、廊下に積まれていた骨董品の整理を行ったというエピソードだった。アルバイト代が出るわけでもなく、気になっていたから手伝いたいと告げる中園を、大将は「ただものじゃない」と思っていた。

竹崎さんの胸に迫ったというどちらのエピソードからも、中園の心根の優しさがうかがえる。思いやりと言い換えてもいい。中学生時代から大人びた一面を見せる中園は、常に一対一で人との関係を築く青年だった。しばしば暴力的な描写のある中園の絵も、ただ単に恐怖や倫理の欠如を感じさせるのではなく、むしろ怖いのに、どこか安堵を覚えたり、惹き込まれたりしてしまう。その根底には、これらのエピソードに象徴される、本当の意味での優しさがあるのではないだろうか。中園はやはり「作品との距離が近い作家」だったと思う。

その距離の近さのせいか、あるいは友人たちから話を聞き、まるで中園と会ったことがあるような錯覚を覚えたせいか、私は彼らが語っていた「描き続けなければいけない作家」という言葉が頭から離れず、つい「その先を見たかった」とこぼしてしまった。すると、竹崎さんは「けれど、作品があります。作品という形で残っているのは希望だと思っています。絵と評伝によって、私たちは中園さんと会える。そう思います」と改めて確認するように諭してくれた。

トークの最後に、質疑応答で客席から「『穏やかなゴースト』というタイトルはどういう意味か?」というご質問をいただいた。いないけど、いる。それがゴーストの本質だろう。「穏やかさ」は、時に大胆な行動を取り、暴力的な絵を描くことも多かった中園が、生涯追い求め、そして辿り着いた地平だったと考えている。

〇評伝刊行記念トークイベントの詳しい内容はこちらにも。

「中園孔二 ソウルメイト」関連プログラム 評伝刊行記念トーク『穏やかなゴースト 画家・中園孔二を追って 』レポート