第一話 アネモネ【前編】

更新

一、

二月下旬、先週に降った雪が嘘のように暖かな日射しが降り注ぎ、日曜の今日は晩冬の空気さえ緩む日和だった。歩道と側溝のわずかな砂地には、見慣れない黄緑色の小さな新芽が伸びている。香ばしい匂いを漂わせるパン屋の前では、テラコッタのプランターの中で、赤と紫のアネモネが蕾を膨らませていた。

駅前のビジネスホテルをチェックアウトし、革張りのソファがある老舗の喫茶店でブランチを済ませた黒田は、数日分の着替えとノートパソコンが詰まったボストンバッグを持って外に出た。休日のこの時間であっても、普段は家で持ち帰った仕事を片付けていることが多いので、出歩くのは久しぶりだ。これからショッピングや、行楽地へ出掛けるであろうカップルとすれ違い、黒田は駅とは逆の方向へ歩き始める。大通りを逸れて、アーケードのある商店街を突っ切り、ブランコと滑り台しかない小さな公園を横切って、欄干に石製の擬宝珠がある橋を渡る。川沿いの桜の蕾はまだ硬いままだが、それもいずれ恥じらいながら膨らんでくるだろう。桜の枝から何気なく視線を滑らせて空を見上げた黒田の網膜を、早春の陽が白く灼いていった。

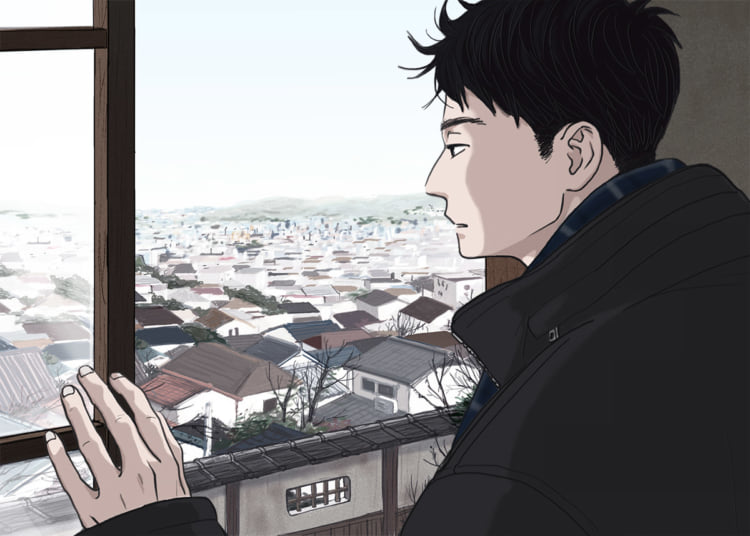

平地が少なく、丘陵地を削って造られたこの街には、いたるところに坂と階段がある。黒田が歩く上り坂も、道幅が狭くなった先は、すぐに黒ずんだ古いコンクリートの階段になった。階段の両側は藪になっているが、この時期はさほど緑勢もなく、名前もわからない低木の艶やかな葉に、日射しが踊っていた。

階段を上りきると、古い木造の住宅が軒を連ねており、よく見れば控えめな提灯や行灯に屋号が出ている。おそらくは、贔屓筋しか相手にしていない料亭だろう。角を曲がってしばらく行くと、瓦塀に囲まれたひときわ古めかしい屋敷が目に入った。屋号はないが、聞いていた特徴と一致しているし、住所も間違いない。黒田は手元の端末に表示した地図を確かめて、門口の質素な格子戸を開けた。

「すみません」

呼びかけてみるが、返事はない。黒田は躊躇せず玄関へと続く石畳に踏み出した。広い前庭だが、植栽はそれほど多くない。壁際に沿って笹が植えられ、石灯籠と庭石の周りに富貴草が重なりながら葉を広げていた。その他にも数種類の下草類があったが、黒田には詳しい名前はわからない。なんとなく殺風景にも思える庭を見回して、黒田は玄関に向かった。風や雨で落ちた葉は、一応まとめて隅に寄せられており、美しいとは言い難いが、体裁を整えようとする気概は見えた。

「すみません」

呼び鈴が見当たらなかったので、黒田はそう呼びかけて玄関のガラスの引き戸を開けた。十人ほどが一度に入れそうな広い玄関は、左側に靴箱を兼ねた飾り棚があり、孔雀が描かれた伊万里焼のような派手な壺が、堂々と黒田を出迎えていた。廊下への目線を遮る衝立は、直径が一メートルを超える巨木を輪切りにした一枚板で、飴色に艶めく中にくっきりと年輪が見えている。一般家庭では滅多にお目にかかれない代物だろう。三和土には艶やかな黒御影石が敷き詰められていて、その美しさに不釣り合いなくたびれたスニーカーが一足、申し訳なさそうにこちらを見上げていた。

黒田がそれに気をとられている間に、奥ですらりと障子の開く音がする。

「……颯太、お前まだ学校じゃ――いや、今日日曜だっけ? あれ? 何曜日……?」

目元を擦りながら気怠そうに廊下を歩いてきた男が、玄関先に佇む黒田の姿を衝立越しに見て、はたと怪訝な顔をした。柔らかそうな猫毛の頭には寝ぐせがあり、丸襟の白いシャツから、同じくらい白い素肌が覗いていた。

「……驚いた……。颯太お前、いつの間にそんなに成長したんだ」

「申し訳ないが、俺はその颯太という人物ではない」

黒田は呆れ気味に指摘して、ボストンバッグを足元に置いた。冗談に付き合う愛想は持ち合わせていない。

「ここは旅館だろう? 何日か宿泊をお願いしたい。君が主人か?」

その申し出に、男はようやく事態を把握したようだった。大学を出たての若者だと言われればそれらしくもあり、童顔の三十代だと言われればそのようにも見える。もしかすると、今年三十になる自分とさほど変わらないのかもしれない。

「確かに俺が主人だが……。酔狂な人だな。何もこんなところまで来なくても、駅前にビジネスホテルが腐るほどあるだろう?」

「そのビジネスホテルに今朝までいたんだが、壁が薄いおかげで、夜中に隣室のテレビの音で目が覚めた。廊下で大声で話す外国人の声も丸聞こえだ。立地が多少不便でも、静かな方がいい」

ここから駅までは、階段と下り坂を経て十分ほどで到着する。駅からこちらに戻ってくる上り坂はきついが、通勤を考えるとまだ楽な方だ。ビジネスホテルをいくつかまわって、どこも似たような状況だと知り、最後の選択肢としてここが残った。