第四話 鵠沼の別れ【1】

更新

前回のあらすじ

『D坂の殺人事件』は絶賛を博し、太郎は「江戸川さん」と呼ばれるようになる。ある青年と再会する。その青年こそが――。

一、

大正十五(一九二六)年七月十五日。

横溝正史は下宿している旅館《神楽館》を出た。もわりとした熱気に包まれる。住みはじめてからわかったことだが、このあたりは水はけが悪く、夜に雨が降った次の日など湿気がひどくて大変なのだった。

「おはようございますぅ」

鉢植えの朝顔のつるの位置を直している大家の老婆に挨拶をすると、「どうも」と言ったきり目をそらされた。東京の人間特有の、関西人に対する警戒心が見て取れた。どうということはない。いずれ慣れてくれるだろう、と前向きに想いながら、筑土八幡町のほうを目指す。

まさか自分が東京に住むときがこようなどとは――と正史は考えた。

いや、考えてみれば「新青年」の懸賞小説で一等を取ったときから、いつか東京で探偵小説に携わる仕事がしたいと思っていたのかもしれない。子どものころから投稿癖があった正史にしてみれば、自分の小説が雑誌に載るなどというのは形容しがたい喜びだった。その後も投稿をつづけた「新青年」で、江戸川乱歩という作家の小説を読んだ。大正十二年の四月のことである。

『二銭銅貨』――犯罪の端緒から過程が丁寧に描かれていて、筋の捻りと結末の意外性も抜群だった。ただそれよりも感銘を受けたのは、小説全体を覆う、じとっとした陰鬱さだ。日本にもこんな探偵小説が書ける人間がいるなんて……それまで軽妙なものばかり書いてきた自分を恥じ、真似しようとしたが無理だった。

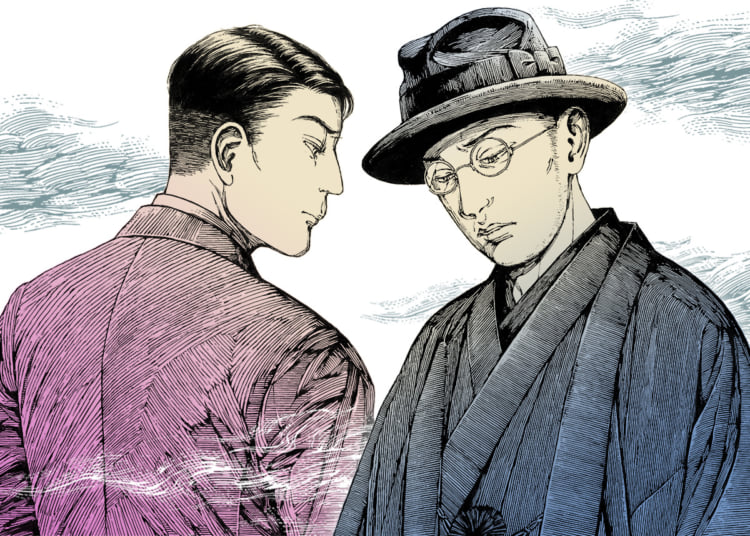

二年後、正史は大阪在住のその作者と会うことになる。江戸川乱歩――ずっと前に神戸の講演会で隣り合わせた男だった。頭は薄いが目は少年のように若い。関西中の探偵小説愛好家をまとめる社交性を持ちながら、ときどき眉根を寄せて黙り込む。陰鬱さと稚気の交じり合ったその立ち居振る舞いは、探偵小説という概念に人格を与えたように見えた。

正史は家業の薬局で働きながら「探偵趣味の会」の会合に足しげく通い、同人誌「探偵趣味」の編集に精を出した。作家などになるつもりは到底なく、江戸川乱歩と探偵小説に関われるのが楽しかった。

そんな江戸川乱歩が、今年の初め、突然東京に引っ越すと言い出した。 乱歩は大学も早稲田だし、東京のあちこちに住んでいたことがあるらしく、すぐに貸家を見つけてきて、さっさと引っ越してしまった。ここ二年ばかりでずいぶんと名が売れて流行作家への一歩を踏み出した彼にとっては上京は当然のことと思えたが、正史はどこか、置いていかれたような虚しさを覚えたものだった。

大阪でも探偵小説は書けるやないですか--笑顔で送り出しながらも、心中ではそう考えていた。

正史のところに、乱歩から電報が来たのは、六月の初めのことだった。映画プロダクションを設立するので、初めのうちだけ手伝いに東京に来てくれないかという内容だった。

ところが上京したら、映画会社の話はまだ青写真と呼べる水準でもなかった。

「まあ、せっかく上京してきたんだし、しばらく東京見物でも楽しんだら」

あっけらかんと言い放つ乱歩に、正史は唖然としてしまう。どうやら映画の話は、乱歩とその周辺の何人かの妄想といった具合らしい。仕事をほっぽり出して上京したのにどないしてくれんねん――一人で神楽坂の宿でやきもきしていると、不意にある人物が訪ねてきた。

「やあ、横溝君」

額の広い顔を柔和にほころばせるその男は、「新青年」の編集長、森下雨村だった。

「単刀直入に言おう。しばらく東京に住んで、『新青年』の編集に携わってくれないか?」

急な申し出に、頭が真っ白になった。

「僕が、『新青年』の編集?」

「君は探偵小説を書く才能もすばらしいが、『探偵趣味』の編集でも光る才能を発揮していると聞く。ぜひ手伝ってくれ」

俺に「新青年」やらせてくれたらなァと乱歩にぼやいた過去を思い出した。どうやら粋なはからいらしかった。

「君の担当は江戸川乱歩だ」

「乱歩さんですか?」

「彼は君の才能を買っているからな。……ここだけの話、最近、書けない書けないと家で騒いでいることが多いんだ。今のところはなんとか締め切りには原稿を仕上げてくれるが、油断すると彼はすぐに放浪の旅に出てしまうからな」

意外だった。乱歩の健筆っぷりは、ここのところさらに拍車がかかっているように正史には思えていたからだった。どうやら乱歩の監視役として自分は採用されたのだ、と正史は察した。

理由は何でもよかった。「新青年」の編集に携われるのだ。しかも、江戸川乱歩の担当とは願ってもない栄誉だった。

もう神戸には帰らんから薬局はそっちでええようにしてくれ――父親に手紙を送り、正史は流れに乗るように江戸川乱歩の担当編集者になったのである。奇しくも、投宿したままいついた《神楽館》は乱歩の住まいの目と鼻の先だった。

「そうか、編集者になったか」

挨拶に行くと、乱歩はにこりと笑って言った。正史は切り込む。

「早速なんですが仕事をお願いしてええですか? 『新青年』やなくて、『探偵趣味』のほうやけど」

「む。今、仕事が立て込んでいるが……」

「僕はもう神戸の職を失ったんやから責任をとってもらわな。上京祝い代わりと思って一つ」

「そう言われると、まあ……」

「新しい話を捻り出すんがご負担やったら、 海外短編の翻訳でもええですわ。『Hop-Frog』はどないやろ。まだ誰も翻訳してへんのやないですか」

乱歩はよかろうとうなずき、翌週にはエドガー・アラン・ポーの『Hop-Frog』の翻訳を三分の一ほど仕上げた。