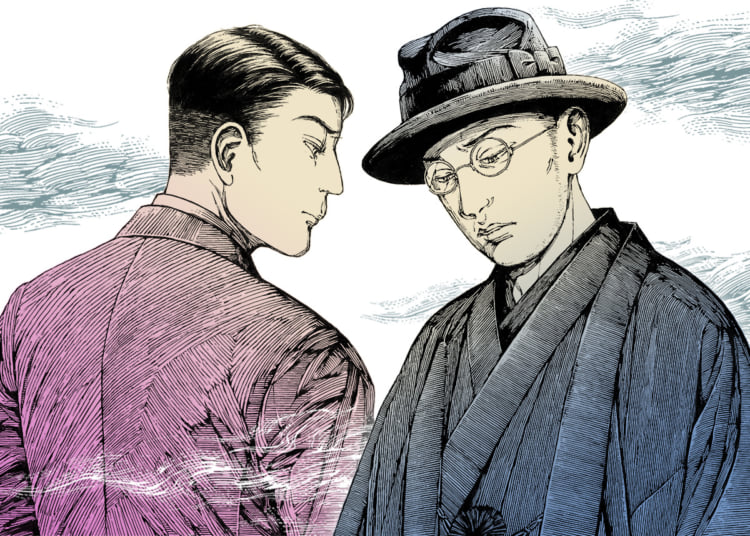

第四話 鵠沼の別れ【2】

更新

前回のあらすじ

雑誌「新青年」の編集者として乱歩の担当となったのだが、乱歩先生は原稿を書いてくれないばかりか、雲隠れする始末で……。

二、

ハルビン総領事館の総領事執務室の扉は、重いチーク材でできている。そのものものしいドアのノッカーを千畝は握り、三回、叩きつけた。

「杉原です」

「入りたまえ」

くぐもった声を受け、千畝はドアを開ける。

執務机の向こうに座ったまま千畝を出迎えたのは、八木元八。この九月に就任したばかりの新しいハルビン総領事である。まだ二か月しか経っていないので、千畝は彼の人となりをよく知らない。面長で表情の変化がなく、その顔をじっと見ていると千畝は、子どもの頃、八百津の寺で見た石仏を思い出すのだった。

一礼してドアを閉める。八木総領事は机の前まで来るように、と手だけで指示をした。

「ソ連の政治情報で、何か変わったことはないか」

まったく表情を感じさせない灰色の声で、八木は問うた。

「特に急な対応を要するような情報は入ってきておりません」

「それは公式の話かね。それとも君の私的情報網の話かね」

何と答えたものか。千畝が迷っていると、ぽん、と机の上に置いてある分厚い冊子の表紙に八木は手を乗せた。

「昨晩、改めて通読したよ。大変な労作だ」

『「ソヴィエト」聯邦国民経済大観』。

一昨年に千畝が提出した、ソ連に関する経済事情のあらゆることをまとめた調書である。日本での外務省研修を終えてハルビン総領事館書記生に正式採用されてから、千畝が独自に調査をしてまとめたものだった。もともとは手書きだったが、その原稿を机の上に置かれたときの、当時の総領事・天羽英二の顔を、千畝は今でもはっきりと思い出すことができる。

「これは、君が一人でやった仕事なのか?」

初めの数枚をぺらぺらとめくった段階で、天羽総領事の額には汗が浮かんでいた。

「はい」

「これだけのことを、一人では調べられないだろう?」

「各方面に働きかけ、調べ上げたものをまとめたまでです」

「各方面……」

天羽総領事は絶句した。

その後、天羽は調査書を本国の外務省に送った。隠された国・ソビエト連邦の内情を知る上での重要報告として外務省でもその評価は高く、昨年、昭和二(一九二七)年に活版印刷による冊子にまとめられ、各方面に配られた。当然、ハルビン総領事館にも何冊かが届いたが、六百ページ以上にも及ぶその分厚さは、「冊子というよりむしろ辞典だ!」と、同僚たちを驚かせたのだった。

「総領事館の仕事もあるのに、自らの足だけで調査した内容とは思えない」

石仏のような顔で、八木総領事は言った。

「君はまだ留学生だったころから、南部のロシア人街に出入りしていたそうだな。さらには配偶者もロシア人女性ときている。私設の情報網があるとしか思えん」

「ええ、まあ」

声にわずかに感情が漏れてしまった、と千畝は思った。この上司に、自分が苦労して作り上げた情報網のことをどこまで話していいか、迷ったからである。

「君の情報網を自分の物にしようなどとは思わん、安心したまえ」

八木は机の引き出しを開けた。

「君のその情報網を使って調査してもらいたいことがあるのだ」

取り出した資料を千畝の前に滑らせる。一枚の、背広を着たロシア人男性の写真が添付されていた。

「ミハイル・ハカチェフ。知っているかね?」

「ええ。ソ連の駐ハルビン総領事館の職員ですね」

「そのとおり。彼が、秘密裏に情報を売りたいというのだ」

八木は身を乗り出すようにして、声を低くした。

「暗号の鍵だよ」

「鍵、ですか?」

総領事館と本国の外務省は、電報でやりとりをしている。電報の信号は簡単に傍受されてしまうので暗号が用いられ、その解読のための鍵は各国のトップシークレットであるというのが、外交の常識である。その鍵を、あろうことか総領事館の職員が外国に売ろうなどとは、普通は考えられないことであった。

「怪しいですね。何かこちらに見返りを求めているのでは?」

「それが、金と、露見した時の安全の保障だけなのだ。そこで君の情報網を頼りたいというわけだよ」

ハカチェフなる者の出自や、祖国を裏切って日本に情報を売るだけのメリットがあるかどうかを調べてほしいというのだった。

「必要な経費は私が持つ。もしハカチェフの申し出を受けたほうがいいという判断に至った場合は、君にその仕事を任せようと思う」

「まさか。私はただの書記生ですよ」

八木はちらりと冊子に目をやった。

「ただの書記生が、これをまとめられるものか」

その日、総領事館での仕事は午後五時きっかりに終わった。十月も近づくと、ハルビンはこの時刻、薄暗くなる。

「杉原さん、杉原さん!」

ニコライスキー聖堂を目指して歩きはじめると、後方から根井三郎が追いかけてきた。

「杉原さん、総領事に呼ばれていたそうじゃないですか。いったい何を話したんです?」

同時期に日本で研修を受け、今や総領事館の同僚として働いている。だが、この人懐こさは留学生として日露協会学校に通っていたときからまるで変わっていなかった。

「秘密だよ」

「えーっ、つれないなあ。俺と杉原さんの仲じゃないですか」

大声を出す根井の顔を怪訝そうに眺めながら、太ったロシア人女性が通り過ぎていく。

「往来で言えるようなことじゃないんだ」

「そうなんですか。……ああ、杉原さんは優秀でいいですねえ。出世も俺より断然早いんだろうなあ」

その声には皮肉っぽさも嫉妬も含まれていなかった。子どものように純真な男なのだ。

「悪いが根井君、急ぐので」

小走りで立ち去ろうとする千畝の背後から、「杉原さん!」と根井はまた声をかけた。足を止めて振り返ると、満面の笑みだった。

「俺は本当に杉原さんのことを誇りに思ってるんです。いつでも杉原さんの力になりたいと思ってるんですよ。だから、ここ一番のときは、俺を頼ってくださいね」

杉原は手を挙げながら「ああ」と応え、彼に背を向けた。

実直で、裏表がなくて、いい男だ。だが――外交官に向いているかどうかはわからない。いつしか杉原は根井のことをそう評価するようになっていた。いや、根井だけではない。休み時間などに食事をしたり、喫煙しながら、談笑している同僚たち全員だ。ソ連という未知の大国を目の前にするハルビンの地にいながら、危機感がないのだ。ソ連に見下されないようにするには、情報が必要だ。相手を出し抜くためには、どんな情報も漏らしてはいけない。

タチアナ街の家に着いたのは、午後五時四十分だった。

「おかえりなさい、あなた」

クラウディアが言った。

「ただいま。十分後に出る」

「わかっているわ。着替えはほら」

壁に灰色のコートが掛けられている。テーブルの上には鍔広の帽子とくすんだ色の長いつけひげが用意されていた。ユダヤ教徒に変装するための道具である。

「まあまあ、十分だなんてそんな、せわしない」

奥の台所から、クラウディアの母親が出てきた。この家はもともと、クラウディア母娘が住んでいたところである。結婚したとき、もっといい家に引っ越そうと提案したのだが、「お母さんが引っ越しはもうたくさんって言うのよ」とクラウディアが訴えるので、千畝が居候する形で同居することになったのだった。

「おなかが空いたでしょう、チウネ。あなたのためにスープを作っておいたのよ。飲んでおいき」

「九時には帰ってきますから、お義母さん」

「九時なんてもう、私は眠っているよ」

「お母さんはあなたの体が心配なのよ」

クラウディアに見つめられると、嫌とは言えなかった。ほとんど探偵と言ってもいいくらいの、総領事館にも秘密の千畝の活動を、彼女は支えてくれている。そして何より千畝は、クラウディアを愛していた。

「わかりました、お義母さん」