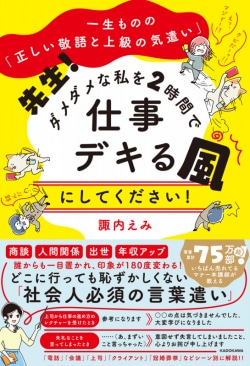

『一生ものの「正しい敬語と上級の気遣い」 先生! ダメダメな私を2時間で仕事デキる風にしてください!』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

デキる人がやっている。クライアントに「伝えにくいこと」を感じよく伝える3つのパターン

[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)

・同期の中で秀でた印象を与えたい

・「語彙が豊富な人」と思わせたい

・クライアントに「さすが」と言わせたい

・上司に堂々と話したい

・後輩に尊敬され、憧れられたい

・取引先に誠実さを表したい

・会議で「デキる感」を醸し出したい

・営業先で信用、信頼を得たい

・一目置かれるプレゼンをしたい

・自信たっぷりに自分の意見を発言できるようになりたい

・「頭がいい」と思われたい(「はじめに」より)

『一生ものの「正しい敬語と上級の気遣い」 先生! ダメダメな私を2時間で仕事デキる風にしてください!』(諏内 えみ 著、KADOKAWA)の著者によれば、本書はこうした願いをお持ちの方のために書かれたのだそう。

たった2時間だけ本書に目を通し、書かれているセリフをそのまま真似るだけで、“仕事デキる風”になれるというのです。だとすれば、ぜひとも参考にしたいところ。

ただ、“仕事デキる風”になるということは、「形」を重視しているということでもあります。そのため、「いやいや、マナーは形ではなく、大切なのは心や思いやりでしょ」と違和感を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

とはいえ、せっかくの心も、ことばでそれを表現する術がなければ相手に伝わりません。だからこそ、“ハッタリ”でいますぐなんとかすることが重要だと著者は主張するのです。

武道でも伝統芸能でもまずは師匠の模倣から学びます。

言葉や話し方も同じなのです。(「はじめに」より)

こうした考え方に基づく本書のなかから、きょうはクライアントとのやりとりに役立ちそうなChapter 8「クライアントに言いにくいこと」に注目してみたいと思います。

クライアントから無理な要求をされ、なんと答えていいかわからないとき

×それは、私からはなんとも……。

△その件につきましては、社に持ち帰って確認の上、お返事します。

◯私では判断いたしかねますので、一旦持ち帰り上席にかけあってみます。明日の正午までお時間いただけますでしょうか?(187ページより)

取引をする際には、「相手側の要求に応えられない……」という状況に追い詰められることも決して少なくありません。しかし、無理難題を突きつけられた際、「このご希望には絶対に沿えない」と自分で判断できてはいても、その場ですぐにお断りしづらいという場合もあるでしょう。

そんなとき、意識すべきことがあります。ビジネスでもプライベートでも、コミュニケーションで大切なのは、まず相手の言い分や気持ちを受け取ること。そして、なんとかしてその希望に応えたいという誠意を表すこと。

そこで、自分で判断できない場合でも、「私から上の者にかけあってみます」など、相手のために尽力したい旨を伝えることも必要なのです。具体的には「確認してみます」ではなく「かけあう」だと、相手側は自分の味方になってくれている印象を持つことができるため、信頼度もアップするかもしれないといいます。(186ページより)

名刺交換の場になって、名刺を忘れたことに気づいたとき

×名刺、会社に置いてきちゃいまして。

△あいにく名刺を切らしておりまして。

◯申し訳ございません、ただいま名刺を切らしておりますので、後日、お送りさせていただきます。(187ページより)

名刺を忘れたときは、「忘れました」ではなく「切らしておりまして」というほうが誠実な印象を与えることができるはず。ていねいな対応を心がけている方であれば、「後日、お送りさせていただきます」と伝え、相手の方の職場にお送りすることもあるようです。

また、送付まではしなくとも、帰社後にお詫びのことばと自身の連絡先などをメールしたり、名刺を添付しても誠実な印象を与えることが可能。ただし当然のことながら、次回お目にかかった際には、あらためてお詫びしたうえで名刺をお渡しするべき。

なおメールの署名に関しては、ビジネス上のやり取りであれば毎回入れることを著者はすすめています。電話をしたり郵便物を送ったりする場合、直近のメールにその情報が記載されていないと、署名のあるメールまで遡るか、名刺を探さなくてはならないから。

つまり、相手の手間を想像できることも、ビジネスに必要なスキルのひとつだということです。(190ページより)

失礼なことを口にしてしまったことに気づいたとき

×……(あ、まずいこと言っちゃった)。

△大変失礼いたしました。

◯意図せず失言してしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます。(196ページより)

「相手に対して失礼なことを口にしてしまった!」とあとから気づき、気まずい思いをした経験は誰にでもあるものではないでしょうか?

そんなとき、単に「失礼しました」「申し訳ありませんでした」とお詫びするだけでは足りないかもしれません。実際はそう思っていなかったにもかかわらず、なんらかの理由で口にしてしまった旨と、不快感を与えてしまったことをお詫びしたいというニュアンスで伝えたいところだから。

そこで、「まったくの間違いだった」「お聞きしたことや状況を勘違いして口にしてしまった」などの意を表すために、「意図せずして」「意に反して」「図らずも」「心ならず」などのことばを用い、ていねいに失言を謝罪することが大切。(196ページより)

重要なポイントは、模倣をしていれば、いつの間にか「ハッタリ」が「等身大」になるものだということ。だからこそ本書を活用し、「ハッタリ」を使いこなしたいものです。

Source: KADOKAWA