■4-9 考えてみれば途方もないことだ

更新

前回のあらすじ

この死者たちのどれだけが、10年後、20年後に、その記憶を現世に留めておけるのだろうかと、思わずにはいられなかった。ハルさんが彼らの霊と会話するには、何を供えてやればいいのかと、そんなことも少しだけ考えた。

■4-9 考えてみれば途方もないことだ

空気は拍手で満ちていた。下がったばかりの劇場の幕がすうっと上がり、舞台役者たちが手をとりあって横一列に並んでいた。

カーテンコール、というやつか。ちょうど真ん中に立っている鵜沼サクラは、周りよりも大きくお辞儀をしたせいで、そこだけ小さなくぼみができた。彼女が所属する大学生劇団の、卒業記念公演だった。

前から3列目、少し右寄りの席に腰掛けて、俺はそのステージをじっと見つめた。

「そこそこ良い役をやるので、よかったら見にきませんか」

というLINEをサクラからもらって来たのだが、その立ち位置を見るだけでも、「そこそこ良い役」がずいぶん謙虚な表現だったとわかる。

「どう思う? 谷原さん」

拍手がおさまるのと同時に、そんな声が右隣から聞こえた。

「演技が上手いな、と思います」

俺は舞台を向いたまま答えた。役者に対するコメントとしてはあまりにも味気がないが、そうとしか言いようがなかった。学生サークルの劇団には不似合いなほど、鵜沼サクラは演技が上手い。

ただ、これは褒め言葉とは少し違う。以前見た映画に「ゾンビ映画の撮影現場に、本物のゾンビが紛れこんで大パニック」という内容のがあったが、サクラの演技はそういうものに近かった。演者の中にひとりだけ「本物」が紛れこんでしまい、全体のバランスを崩してしまっているのだ。

「そうね。あの子は、こういうのが得意なのよ」

隣に座る鵜沼モモコは、寂しそうにそうつぶやいた。その目は舞台に立つサクラではなく、その後ろの壁か、もっと遠いどこかを見ているようだった。

「霊媒師には向かないわ。自分がこうしたい、という意識が強すぎて、霊の声をちゃんと聞こうとしないんだもの。これでよかったのよ」

会場の空気に埋もれそうな声を聞きながら、俺はイソップ童話の「すっぱい葡萄」のことを考えた。

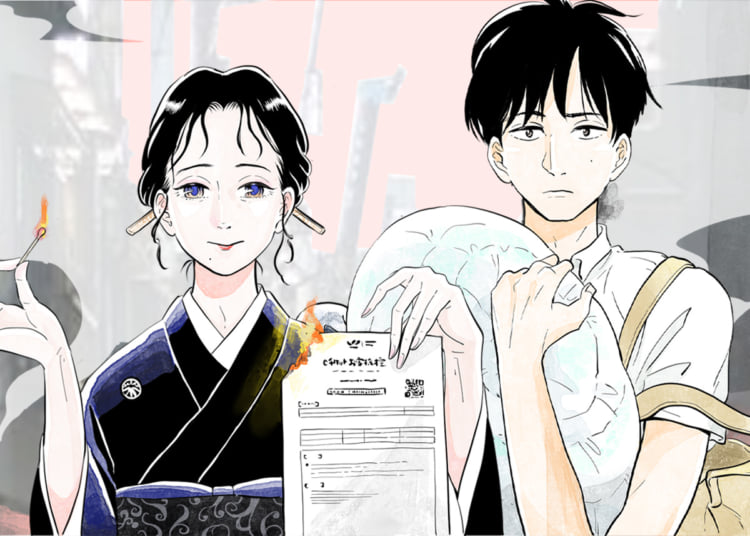

ハルさんでない状態の鵜沼モモコと会うのは、それが初めてのことだった。一緒に劇場に来たわけではない。狭い客席に知った顔がいたので、離れて座るのも気まずく、なんとなく隣に来てしまったのだ。当然あの黒紋付きではなく、ごく上品なブラウスとスカートを着て、小さめのハンドバッグをひとつ持っていた。娘のステージを見に来たごく平凡な40代女性だった。かつて電話で話したときの恐ろしげな雰囲気は、いまの彼女にはまったく感じられない。

「実際のところ、霊ってあんな感じなんですか?」

俺は少しだけモモコの側に体を寄せて、ひそひそ声でそう話しかけた。

「そうねえ。私がふだん話す人たちは、自分が死んだ後の出来事を、あんなに覚えていないけど。脚本を書いた人は、本物の霊が見えないんでしょうね」

と、彼女はSF映画を見た理系学生みたいなことを言った。

劇の内容はよくある怪奇物だ。人生に疲れた男がふらりと旅に出て、ある田舎町に滞在し、ひとりの天真爛漫な少女と出会う。彼女は自分の父親を探しており、男に協力してほしいという。ところが彼女との会話がところどころ噛み合わない。その後、宿の主人の話によって、この町で10年前に殺人事件があり、彼女が父に殺された少女の霊であることが明らかになる。

ただ正直に言うと、かなり序盤の段階でオチがわかってしまった。少女の霊を演じるサクラがあまりにも「死者」だったからだ。なんの説明もなく舞台のライトを浴びても、観客に「彼女はいま死者を演じている」と伝わる、そんな立ち方をしていた。

それがいま、カーテンコールに並んでいるサクラは、あきらかに「生者」の顔をしている。止まっていた血がまた通い出したかのように、生命力のある肌の色をしている。何がその強烈なメリハリを生み出しているのか、俺にはわからない。ただ、その意図するところは伝わっていた。

自分は霊媒師を継がない。その意思を母に示すことだった。

鵜沼モモコの中にいる「鵜沼ハル」はその継承者を失い、やがて消えていく運命にある。もちろん人類はすべてそのような運命を持っており、ハルさんは平均よりもだいぶ長めにこの世に居座っている部類になるわけだが。

劇場の玄関ロビーでは、団員たちが並んで帰る観客を見送っているところだった。その真ん中らへんにいたサクラが俺のほうを見て、

「あ、お久しぶりです、谷原さん」

と声をかけた。カーテンコールの時から他の客には笑顔を振りまいているのに、俺に対してはなぜか妙に無表情だ。どっちが彼女の素の顔なのか、そもそもサクラに「素」というものがあるのか、俺は未だわからないでいる。

「お疲れ様。すごく演技が上手かった」

俺がそう言うと、サクラは小さく頷いた。褒め言葉として喜ぶ素振りではなく、ただ事実を承認する首の動きだった。

「結局、卒業後は役者になるの?」

「ええ。入りたかった劇団が3つあったんですが、2つがコロナの間に活動休止になりまして」サクラはひとつも表情を変えずに言った。「卒業後は残りひとつのお世話になります。そこも経営不振ですので、しばらくバイト生活でしょうけれど」

つまり、苦境の時代においてきっちり就職を決めた、ということらしい。実力を見れば妥当だとは思う。

「谷原さんはどうするんですか? もうすぐ修士も終わりですよね」

「ああ、俺は、引っ越すことになった」

「就職ですか?」

「就職と言えば就職だけど」と言って口をつぐみ、包むべきオブラートを探したが何も見つからなかったので、言葉をそのまま吐き出した。「その……会社を作った」