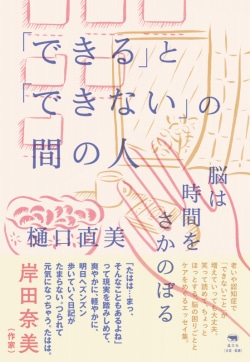

『「できる」と「できない」の間の人』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

認知症を悲劇的な病とせずグレーゾーンを堂々と生きる

[レビュアー] 渡邊十絲子(詩人)

認知症についての知識はずいぶん共有されるようになったが、認知症とはアルツハイマー病のことだと思っている人は少なくない。じつは認知症の原因となる病気は60種類以上あり、アルツハイマー型認知症に次いで多いのがレビー小体型だ。そしてレビー小体型認知症の主症状は、記憶障害ではない。

著者はレビー小体型認知症と診断されたのちも普通に暮らし、幸せを追求している。この本はコロナ禍のなかで書きつづけられた日録的エッセイだから、閉塞感や孤独感については書かれているが、認知症自体について嘆き悲しむ調子ではない。明るい気持ちで読めるので、どうか当事者にも、それ以外の人たちにも届いてほしいと思う。

「アルツハイマー型認知症は取り繕いや物盗られ妄想、レビー小体型認知症は幻覚・妄想、前頭側頭型認知症は反社会的行動が目立ちます」という説明に対する違和感を、著者はとてもしなやかで健康的な言葉で伝えている。ど忘れしたことを取り繕わない人はいないし、レビー小体型の著者が見る幻覚は「精神症状」というよりは「脳の誤作動」と感じられるそうだ(著者は「あそこにあんなものが見えるのはおかしい」という判断ができる)。前頭側頭型の人が毎日同じ店に行き同じものを手にとって出てきてしまうのを万引きや窃盗と名づけるのは適切なことなのか。対応の仕方で軽減することや、認知症ではない人にも当たり前にあることを、「暴言・暴力・幻覚・妄想・徘徊……」と強い言葉で説明すれば、その情報に接した人は恐怖を抱くしかなく、認知症と診断された人は自殺したくなってしまう。

認知症を悲劇的な病ととらえて特別視するのではなく、みんなが笑いながら堂々と年をとり、認知症という診断のあるなしにかかわらず安心してグレーゾーンに入っていく晩年。それが可能になれば、若い世代も、子どもも、みんなが救われるはず。