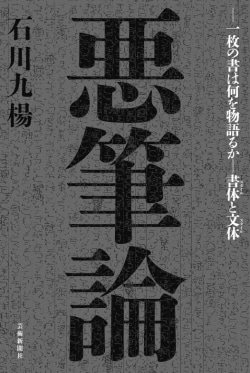

『悪筆論 一枚の書は何を語るか-書体と文体』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

『悪筆論』石川九楊著

[レビュアー] 鵜飼哲夫(読売新聞編集委員)

「今年」と書くのを「ことし」にすると、印象が変わる。女手といわれたひらがなの柔らかさが伝わるからだ。読者に呼びかけるような小説を書いた太宰治は揮毫(きごう)などで、「こ と し」と一字一句を確認するように記し、「間」を大切にしたという。著者の書家は、こうした書きぶりから作家の文体、ひいては物語まで読み取れるはずだと言う。

本当なのか? そんな疑いを吹き飛ばすように、筆さばきに関する豊富な視点や日本語論をもとにぐいぐい立論し、〈読点がとても多い〉太宰の代表作『人間失格』から引用する。

「人間、失格。/もはや、自分は、完全に、人間で無くなりました。」

一語一語で間を取り、切迫感を高める。確かに、書は文体なり、と言えそうだ。

このほか個性的な書ではなく習字のような揮毫を残した三島由紀夫に文学の仮面性を、集計用紙に文字をびっしり詰め込む中上健次の生原稿から、文学の息づかい、熱量を読み取るなど興味深い指摘を満載する。

作家の書く文の〈あや(文、綾、彩)〉なせる世界の秘密までが見えてくる奇書である。(芸術新聞社、3300円)