■1-14 最初から入ってる要らないアプリみたいに

更新

前回のあらすじ

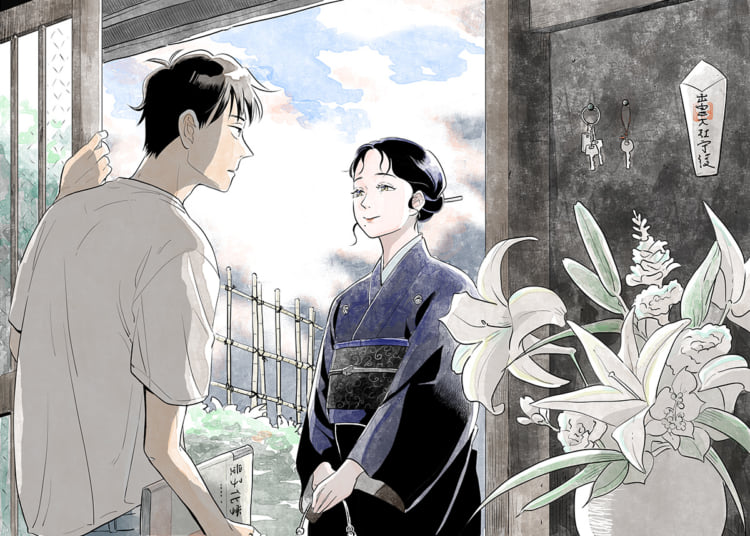

俺はハルさんの霊媒師活動を、本人の並外れた洞察力による一人芝居だと考えている。だが、もし幽霊から何かを聞き出せるのだとしたら、だいぶ意味が変わってくる。

■1-14 最初から入ってる要らないアプリみたいに

買い込んだ刺繍糸のひと束を地面に置いて、マッチの火を近づけると、糸は赤い火をあげてあっさりと燃え出した。

表面にうっすら光沢があったので、何かしらの難燃性素材だと思っていたのだが、これは滑りをよくするための蜜蝋だったようだ。ほんのりと甘い香りが初夏の空き地にひろがった。煙がほとんど出なかったことに安堵した。こんなところで放火魔として目立ちたくはない。

火が消えると、糸としての外形を保ったまま地面の上で真っ白なちりちりの灰になった。

「これで、『送った』ことになるんですか?」

と、俺はそばに立っているハルさんに尋ねた。

「ええ。ちゃんと送れているわよ」

ハルさんは火をつける俺に一瞬だけ目をやり、それからまた正面に向き直った。

「それじゃ、奥様によろしくね」

と言ってぺこりと頭を下げた。糸が火で燃えるという当然の現象を見るよりも、目の前の幽霊を相手にすることの方が重要なようだった。

燃やしたモノが幽霊の側に「送られる」というシステムらしい。クルミを煎って殻を割るみたいに、物を燃やすことで物の中にある何かを取り出す。そういう感じの世界観なのだろう。

糸の形をとどめたまま地面に散らばっている白い灰は、火葬されたひいばあちゃんの白い骨を思い出させた。なるほど、その世界観に則れば、火葬は死んだ人間の遺体を燃やして、中に入っている魂だか何だかを解放させることができる。

糸はまだビニール袋に大量に入っていた。これ全部燃やしていいんですか、と尋ねると、ハルさんは黙ってうなずいた。あまり大規模に燃やすと目立ちそうなので、1束ずつ取り出して、マッチを擦って燃やしていった。白い灰が、ちょっとずつ地面に積もっていく。

不思議な気がする。皆、そういう世界観をどこで教わるのだろう?

物体が燃えるという現象は、科学的に言えば酸素との化学反応である。18世紀ごろの科学者が実験でそういったことを解明し、理科の教科書に載るようになった。だから誰だって知っているし、知ってしかるべきイメージだ。でも、遺体を燃やして中の魂が出てくるなんてことは、誰にも教わったことがないし、見たことだってない。

それなのに、そんなイメージを皆で集団幻覚みたいに共有している。

あの葬式の日に叔母さんが、

「ひいばあちゃんはね、煙になってお空に昇ったんだよ」

と言って、小さな従妹を納得させたように。

人の心の中にはそういう「幽霊」みたいなものを受け入れる見方が最初から入っていて、あとで学校で教わった知識でそれを上書きしているのだろうか。じゃ、なんだってそんな妙なものが最初に入ってるんだろう? パソコンに最初から入っている要らないアプリみたいに。