■2-10 ありのままの自分なんて理想にするほど楽しくない

更新

前回のあらすじ

ひいばあちゃんの隣に黒紋付きを着て笑っている女性を見た瞬間「ああ、確かにハルさんだな」と、ごく普通に思えた。あまりに当然のようにそこに立っているので、驚くことさえできなかった。日付を見た。「昭和四八年」、つまり46年前だった。

■2-10 ありのままの自分なんて理想にするほど楽しくない

46年前に行われた富子ばあちゃんの結婚式に、俺の雇い主たる霊媒師・鵜沼ハルさんが写っている。それが「ひいばあちゃんの友達、鵜沼ハル」であることを、富子ばあちゃんも、佳彦おじさんも覚えている。

現時点で提示されている事実はこの2点だった。ばあちゃんの家を出て自宅に戻る数分間ずっと、俺はこの問題について考えた。

何かしらの無理があるのは明らかだった。そして、この問題を解決するための最小の「無理」は、ハルさんが本当にひいばあちゃんと同い年の友達である、ということだ。外見が異常に若いことだけに目をつぶれば矛盾はない。なるべく少ない仮説で現実を説明するのが科学の原則だ。

40〜50歳の女性が「20代にしか見えない!」なんてことは美容広告でよく見るし、実際そういう人もいる。ただ、それは単に皮膚の老化に個人差があるというだけの話だ。100歳の女性が40歳にしか見えないとすれば、それはもう医学が研究対象にするべき何かだ。ウェルナー症候群のような早老症の逆、すなわち「遅老症」が存在する、ということだ。

老化は死と違って、絶対に避けられない宿命ではない。具体的なメカニズムの存在する生理学的な現象だ。東アフリカに生息するハダカデバネズミは「老化」に相当する現象がほとんど起きないことが知られている。同じ哺乳類である人間にそういう体質があっても、そこまで不自然ではない。腎臓が3個ある人間だっている。

もちろん、そんな人類規模での激レア体質者が同じ町に住んでいるというのは確率的に信じられないが、相手は幽霊の存在を真面目に語るような人間だ。それに比べればだいぶ信憑性がある。

そして、俺にそういう特異性があれば積極的に自分の遺伝子を調べるだろうけれど、ハルさんはそのような種類の人間には思えない。厄介ごとを避けるためにわざわざ自分の正体を話さない、というのはありえた。

……ただ、どうにも不自然な点がひとつある。そのような体質を世間から隠すのであれば、可能な限り外見相応の年齢のふりをするだろう。ハルさんは真逆だ。外見40歳であるにもかかわらず、ことあるごとに自分が老人であることを強調している。彼女自身の嘘が下手だ、という点を加味しても、他になんらかの意図があるように思えた。

「40歳にしか見えない100歳の女性」

と俺はつぶやいた。小話のタイトルを読み上げているようだった。

「が、いるとしたら、どうしますか」

「若作りの秘訣を聞くなあ」

文学部講師の高野さんは瞬間的にそう返した。大学の夏休みというのは学生にとっての夏休みであり、教職員は特に関係なく大学に来ている。「節電要請中につき昼間消灯」という張り紙が貼られた部屋で、彼女は普段よりも窓際にすり寄って本を開いている。一方でエアコンはがんがんに回している。適切な判断だった。人間は暗くても死なないが、暑いと死ぬ。

「高野さんは十分若く見えると思いますが」

「お、君はそういうことも言えるのか」

「そうですね。そういうことは言っていい、と教わったので。実年齢は尋ねないほうがいい、とも言われました」

「私は別に隠していないけどな。いちおう平成生まれだよ、君と同じ」

となると平成元年、つまり今年で30歳か、と反射的に算出した。そういう計算はしないほうがいいとも言われていたけれど、頭の中で数字が動くのは止めようがないのだった。

「というよりも、世の中の女性が若く見られたがる理由が、俺にはわからないのですが」

「おっと、それは誤解だよ。別にいつでも若く見られたいわけじゃない。必要に応じて使い分けてるんだ」

「そうなんですか?」

「そうだよ。私だってそうしている」

「服の雰囲気がいつも違うのはわかります。その意図までは俺にはわかりませんが」

「そうか。なら、学生のうちに覚えておくといい。社会人女性のファッションは、仕組みは複雑だけど意図は簡単だ。相手を威嚇するか、しないかだ」

「ヤドクガエルの警戒色みたいなものですか」

「そうだね。いや、そうなのかな。まあいいや。とにかくだ。

ゼミの学生にとって私は『先生』だから、ビビって自分の意見を言わない。だから安心させる必要がある。なるべく友達感覚になれるような格好をするし、わざと漢字を間違えて指摘してもらったりする。

でも専攻の教授たちは私を『若手』の『女』だとナメてるから、こいつらはビビらせないといけない。それも私自身が怖いと思わせないといけない。大学のハラスメント相談センターじゃなくてね」

話を聞きながら俺はハルさんを思い浮かべた。彼女の服装はおそらく幽霊に対してのものだ。そしてハルさんは幽霊を安心させることに何より気を配っている。ただ正直なところ、あの黒紋付きは、夜中に会ったらかなりビビるだろう。

「これがま〜あ、面倒だよ。午前と午後で役割が変わったりするし」

「着替えたりするんですか?」

と聞くと高野さんはちょっと笑った。

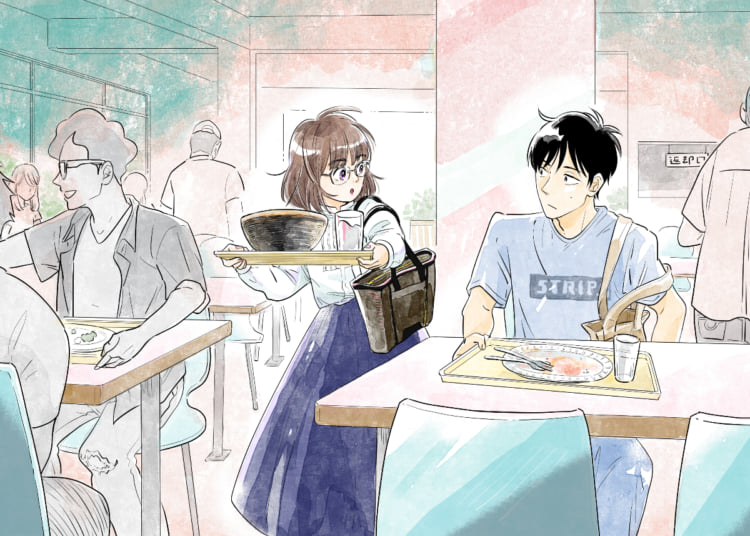

「さすがにそこまではしない。ただ、学生気分を作りたい時は、なるべく学生に混じって同じ空気を吸うかな。学食に紛れこんで、そのへんの学生に話しかけたりね」

「あ、それが俺だったわけですか」

と俺は答えた。そういえばこの人との出会いは、学食で妙な感じに話しかけられたことだった。

やり方によっては迷惑行為になりそうだが、相手が迷惑行為じみたことをしている、という事実は少なからず俺を安心させた。人間の出会いはすべて迷惑行為になるポテンシャルがある。それを相手が背負ってくれるなら、それに越したことはない。