■3-9 あらゆる不合理を時代という言葉で片付ける

更新

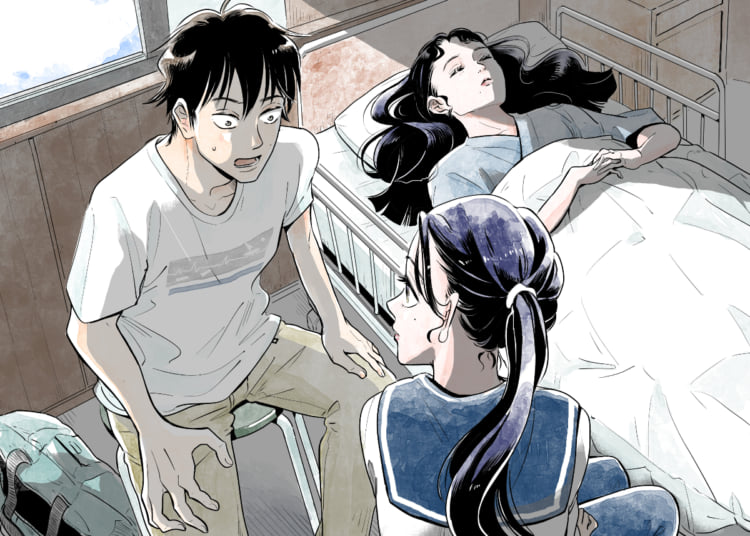

前回のあらすじ

「準備はしてきてくれた?」「ええ、まあ、作ってはきました」現れたのは、褪あせたピンク色のプッシュホン・固定電話だ。「へえ、すごいわねぇ豊くん、こんなものも作れるの」子供みたいな顔でハルさんは言った。

■3-9 あらゆる不合理を時代という言葉で片付ける

喫茶モダンから現場までは、いつもどおりタクシーに乗って移動した。

ハルさんほど頻繁にタクシーに乗る人を俺は知らない。この町にタクシーが走っているということさえ、バイトを始めるまで知らなかった気がする。町のたいていの家には自家用車があって、たいていの大人は運転免許を持っているからだ。

外部の人間がやってきてタクシーに乗ることも理論上はあるはずだが、生活の実感としてうまく想像できない。住宅と農地しかないこの町に、住民でもない人間が何をしに来るのだろう。

タクシーは国道を通って南下し、駅西口の繁華街が見えてきたところで左折した。踏切をわたったところで俺は「おや」と思った。地元住民でもめったに行かない、駅の東口が見えてきたからだ。川に面していて使える土地が少ないので、バス停と駐車場と、雨で汚れたビルがいくつかあるだけの寂れたエリアだ。

駅から数十メートルほど離れた場所にタクシーはとまった。資材置き場となっている土地だった。漂白したような白い砂利の上に、コンクリートブロックや鉄パイプや足場が、あまり効率を考えずに適当に置かれており、その周囲に雑草が適当に生えている。貼り紙には管理会社の連絡先が書かれているが、その会社の実在性が不安になるくらい色褪せている。

ハルさんの話によると、俺たちが向かった先は「森川さん」のかつての住居のはずだ。それがここであってほしくないな、という俺の思いをまったく無視して、ハルさんは極めてあっさりと仕事をはじめた。

「あら、ご無沙汰しておりましたわ」

と、積まれている鉄パイプのあたりの、虚空に向かって話しかけた。

ひどい話だ、と俺は思った。

ここは中止された再開発計画の跡地だ。母さんにそんな話を聞いたことがある。

かつて東口の土地を買い集めて、高層マンションを建てる計画があったらしい。平成生まれの俺からすると「なんでこんな田舎に?」としか思えないような場所だが、母さんは「そういう時代だったからねえ」としか言わなかった。

そして計画に必要な用地買収のために、反社会的勢力の手を借りることもあったらしい。これも「そういう時代」だからだ。「そういう時代」と言うだけであらゆる不合理が説明できてしまうような、そういう時代だったらしい。

バブルが崩壊すると、開発を進めていたデベロッパーは当然のように倒産し、計画はそのまま消えた。つまり森川さんの家族は、なにかの具体的な成果物の犠牲になったのではなく、まったくの無駄に破壊されたということだ。

それは世を恨みもするだろうし、化けて出たくもなるだろう。

ハルさんはしばらく鉄パイプのあたりをじっと見つめていた。目線はやや下に向いている。どうやら「森川さん」はそこに座っているらしい。