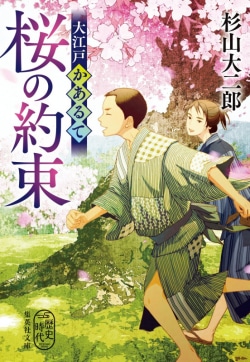

『大江戸かあるて 桜の約束』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

情けは人の為ならず 人情もの時代小説『大江戸かあるて 桜の約束』(集英社文庫)刊行によせて

[レビュアー] 杉山大二郎(作家)

情けは人の為ならず 人情もの時代小説『大江戸かあるて 桜の約束』刊行によせて

「出逢いはスローモーション」というのは、八〇年代を代表する人気歌手、中森明菜さんのデビュー曲『スローモーション』(来生えつこ作詞)の一節です。新作の時代小説の構想を考えていたときに、初めてこの物語の主人公である駿(しゆん)が脳裏に現れた瞬間、その情景はまさにスローモーションのようでした。

緩やかな時の流れの中で、その姿を鮮烈に、私の胸に刻みつけたのです。

『大江戸かあるて 桜の約束』は江戸時代中期の物語で、主人公の駿は上野国(こうずけのくに)(現在の群馬県)の農村に生まれた貧しい小作農の子供です。物心つく前に父を流行病(はやりやまい)で亡くし、母ひとり子ひとりの暮らしの中で、村名主(庄屋)の田畑を使用人として耕すことで、どうにか日々の糧を得ています。

でも、どんなに貧しくても苦しくても、駿には少しも暗い影はありません。

手習い所の学問は苦手で講義では居眠りばかりだし、麦畑でかくれんぼするなど悪戯をしては母に叱られているようなやんちゃなところがありますが、いつも笑顔を絶やすことなく純朴な心根を持ち、まわりで困っている人がいれば、労を厭(いと)わずに駆けまわり、喜んで汗を流すような優しい子です。

物語の中で幾度も駿が、「辛(つら)いことは、誰かと分けると半分に減るんだ。だけど、幸せなことは、誰かに分けても倍に増えるんだよ」と口にします。これは駿が幼い頃からの母の口癖で、亡き父が大切にしてきた思いが受け継がれたものです。

実は、私は母子家庭で育ちました。

両親は私が生まれてすぐに別居しました。その後、母ひとり子ひとりの暮らしが始まります。

今ではとても許されないことですが(いや、当時でも許されていなかったか)、私は小学五年生から新聞配達のアルバイトを始め、中学、高校と常に掛け持ちで仕事をしながら、勉強を続けていました。

小学四年生の冬、白菜の塩漬けだけで味噌汁もないような夕飯が四、五日続いたことがありました。食べ盛りの頃で、「こんなのは嫌だ。肉が食べたい」と、母に食ってかかってしまいました。すると、日頃は気が強い母が初めて涙を見せ、「あなたを殺して死のうかと思ったことが、今までに三回ある。それでも、ここまで一生懸命生きてきたのだから、もう少しだけ一緒に頑張ってくれないか」と言いました。私はそれ以来、食べ物のことで母に文句を言わないと心に決めました。

高校の夏休みは、アルバイトを二つ掛け持ちしながら、クラスや部活の友達およそ二十人の読書感想文の宿題を、一人につき二千円で引き受けて、そのお金でなんとか修学旅行に行くことができました。大好きな読書をしながら金を稼げるなんて、なんと素敵なことだろうと思いましたが、やっていることは、級友から金を受け取って宿題を肩代わりするという悪事です。二学期が始まると国語の教師に職員室に呼び出され、私が代筆した読書感想文を目の前に並べられました。

「これはおまえが書いたのか? 」

問い詰める教師に対して、言い逃れはできないと覚悟を決めました。

「そうです」

「誰か大人に頼んだりしたんじゃないのか? 」

「すべて私が書きました」

「おまえ、すごいな」

その時の国語の先生は私のクラスの担任であり、もちろん私が母子家庭で、毎朝、新聞配達をしてから登校していることも知っていました。それでも、少なくない金銭が動いています。本当なら停学くらいは覚悟しなければならないところでしょう。ところが、私に宿題を頼んだ生徒全員が書き直しを命じられたものの、私は一切のお咎(とが)め無しでした。それどころか、二学期の国語の通知表は、なんと最高評価がついていました。

大らかで、良い時代でした。

私は幼い頃からずっと暮らしは苦しくて、いつも時間がなくて、お腹(なか)も空(す)いていて、それでも勉強したり本を読んだりすることは好きだったので、図書館や学校の図書室は、私にとって大切な居場所でした。あの時の国語の先生の粋な計らいがなければ、私は読書が嫌いな大人になっていたかもしれません。

情けは人の為ならず。

これは私の母の口癖でした。子供の頃に、何百何千回となく聞かされた言葉です。今ではこの言葉は、私の血となり肉となっています。これまでにたくさんの人たちが、私を助け、そして支えてくれました。そのおかげで、私はこうして小説を書くことができています。

『大江戸かあるて 桜の約束』の駿も、目の前に困っている人がいたら、少しも迷うことなく手を差し伸べ、一生懸命に助けようとします。みなさんもぜひ一緒に、駿のことを応援していただけると嬉しいです。

杉山大二郎

すぎやま・だいじろう

1966年東京都生まれ。大手IT企業に25年勤めた後、独立。執筆活動を本格的に始める。著書に、江戸の剣客商いシリーズ「さんばん侍」、『信長の血涙』、営業マンとしての経験を生かしたビジネス小説『至高の営業』『営業を仕組み化し、部下のやる気を最大化する、最強のチーム創りザ・マネジメント』などがある。