恋愛は40歳を過ぎてからするものだ。直木賞受賞作『ほかならぬ人へ』から14年、白石一文氏が最新刊『かさなりあう人へ』でたどり着いた至高の愛とは

インタビュー

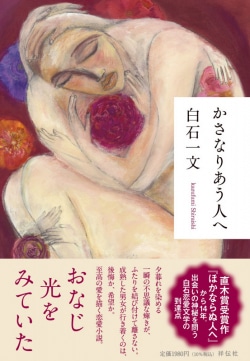

『かさなりあう人へ』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

恋愛は40歳を過ぎてからするものだ。直木賞受賞作『ほかならぬ人へ』から14年、白石一文氏が最新刊『かさなりあう人へ』でたどり着いた至高の愛とは

[文] 祥伝社

白石一文氏(撮影/浅野 剛)

2009年『ほかならぬ人へ』で、運命の相手との出会いを描き、第142回直木賞を受賞した白石一文さん。デビューから一貫して、世界の構造や人間の営みといった壮大なテーマに、小説というかたちで挑み続けてきました。そんな白石さんが男女の恋愛を中心に据えて、人とのつながりを、個人の歴史へと昇華した作品が、本作『かさなりあう人へ』。恋愛小説のひとつの到達点ともいえるこの作品について、白石さんの思いをうかがいました。(文/編集部)

――デビュー以来、多くの恋愛小説を書かれています。『ほかならぬ人へ』から14年になりますが、姉妹編ともいえる作品を執筆したきっかけは

白石一文さん(以下、白石) この十数年で、男女の関係は大きく変わりました。『ほかならぬ人へ』を書いた2009年頃は、「運命の赤い糸」がまだ信じられていて、この世界のどこかに自分にぴったりの人がいるという人生のテーマを、いきいきと描くことができました。SNSの影響が今ほど大きくない時代ですから、人とつながりたければ、目の前にいる人と、太く濃く、しっかり関わる必要がありました。孤独をいやすためには、誰かがそばにいないとならなかったわけです。

ところが今はちがう。SNSの普及で、どこのだれとも知れない人が、自分の小さなつぶやきに「いいね!」をしてくれます。本当の意味での孤独はなくなって、常にだれかとゆるくつながっている状態になりました。そうやって簡単に、広く薄くつながれるようになった今、孤独を動機とした恋愛は、至上命題ではなくなってしまった。恋愛がメインストリームではなくなった現代において、あえて恋愛小説を成立させようとしたら、どんなことが起きるのか。太い絆について書いてみようと思いました。

――白石さんにとっても、恋愛観の変化があったということですね。

白石 『かさなりあう人へ』の主人公は、50代と40代の一組の男女です。僕が歳を取ったから、それにあわせて年齢を引き上げたというわけではありません。ある程度経験を積んだふたりを主人公にしたのは、恋愛と結婚がイコールではないように描くため。僕は結婚というのは、子孫を残す生殖活動と切り離せないと思っていて、その行為自体には物語がないんですよ。そこで『かさなりあう人へ』では、生殖を経験したふたりに、そこからいったん離れてもらおうと考え、少し上の年齢設定にしました。書きながら、恋愛は40歳を過ぎてからするものだという思いを強くしましたね。

人間も動物ですから、生殖活動を切り離してなお、男女のつながりには肉体的な接触が必要だと思うんです。僕が心配しているのは、SNSのような薄っぺらい人間関係だけで一生を生きていくのは、限界があるのではないかということ。人間というのは、対人関係のなかでのみ自分を認識できる生き物です。たったひとりで生きていると思う人もいるかもしれませんが、誰とも関わらない生き方なんて実際にはありえませんから。その意味で人は、そのときどきの相手との関係性において、自分を変化させながら生きています。つまり相手を鏡のようにして、自分の姿を映し出しているわけです。

――SNSなどの「つながり」は、鏡にはなりにくいということですか。

白石 自分を映す鏡としては、心許ないでしょう。アイドルの「推し活」もそうですが、一方的な関係では、自分をきちんと映すことはできないと思います。向き合っていない鏡に、自分の姿は映りませんから。

相手に映る自分の姿から自身を知るということは、人間は、情報でできているとも言い換えられますね。人が変われば鏡も変わり、映る自分の姿も異なります。そうやって自分のバージョンを変えながら人と向き合うこと、その連続こそが、生きていくことだと思います。今、目の前にいる人と、過去に付き合った人はまったくの別人。けれどもその人たちに映る自分というのは、まぎれもなくひとりの自分です。かつて出会ってきた人々の中にいる自分が数珠つなぎになって、今の自分がいるのだと僕は考えています。

現代特有のつながり方は、目の前に生身の人間がいませんから、見ている対象に自分が映りません。したがって永続性があるとはいえないんです。鏡の少ない人生では、いつかどこかで自分を見失い、破綻してしまうのではないかと不安になってきます。

――前作『ほからならぬ人へ』とのつながりは。

白石 『ほかならぬ人へ』は、運命の人と結ばれる純粋なまでにまっすぐなラブストーリーです。ラストで主人公の宇津木明生は、最愛の人である東海倫子を亡くして、号泣します。『かさなりあう人へ』では、大切な人をなくした人が、そのあとどう生きていくのかを書こうと決めていました。人を失ってからの人生が、ずっと「余生」だなんてことはありません。その後の人生でも新たな出会いはあって、前の人と今度の人とはどうちがうのだろうとか、次こそはうまくやろうとか、いろんなことを思うはずです。大切だった人を忘れてしまうのではなく、その人を思い出し、過去の人々を重ねながら、今、目の前にいる人と会っている。折り重なる出会いの蓄積が、今の自分を作っていることを『かさなりあう人へ』で描きました。

――印象深いタイトルですが、あと少しくわしく教えてください。

白石 たとえば、人生を一本の線だとして、過去から今にいたる人生のさまざまな場面に、いろいろな種類のお餅が置いてあるとします。僕はその時々にあるお餅にふれながら生きてきました。餅の形や色はちがっても、ふれている自分は変わりません。餅のやわらかさに、深い愛情を感じたりもします。僕の中にはいくつものお餅が積み重なっていて、それは僕自身でもあるという。なんで餅を例に出しちゃったんだろう(笑)。

ともかく、僕の場合はヘテロセクシャルなので、正確には餅ではなく、ふれる相手は女性ということになります。夜眠るとき、あたたかい手を握ることのできる幸福。現在、隣で眠る人の以前にも、ぬくもりを与えてくれた人たちがいました。僕が生きてこられたのは、こうしたあたたかいたくさんの手があったからで、だから今もその手を握っていられる。そう考えると、今、そばで手を握ってくれる人に、深い感謝と愛情を感じます。この手がなければ生きてはいけないと。

――どんな人に読んでもらいたいですか。読者の方々にメッセージをお願いします。

白石 『ほかならぬ人へ』を読んでくださった方々はもちろん、ある程度の人生経験を積み、年を重ねた読者にぜひ読んでもらいたいです。『かさなりあう人へ』の箱根勇と野々宮志乃には、つらい過去があり、熱に浮かされたような恋愛はしません。静かに、光に引き寄せられるようにして出会い、関係を深めていきます。本作では「光」ですが、そうした何らかの「しるし」は、みなさんの人生においてもきっとあるにちがいありません。ふたりの奇跡のような恋愛に、みなさんのいくつもの出会いの歴史を重ねていただけたら、うれしいですね。

***

白石一文

1958年、福岡県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。文藝春秋勤務を経て、2000年『一瞬の光』でデビュー。09年『この胸に深々と突き刺さる矢を抜け』で第22回山本周五郎賞を、10年『ほかならぬ人へ』で第142回直木賞を受賞。他の著作に『道』『松雪先生は空を飛んだ』『投身』など多数。