■2-6 間違っている人間というスタンプ

更新

前回のあらすじ

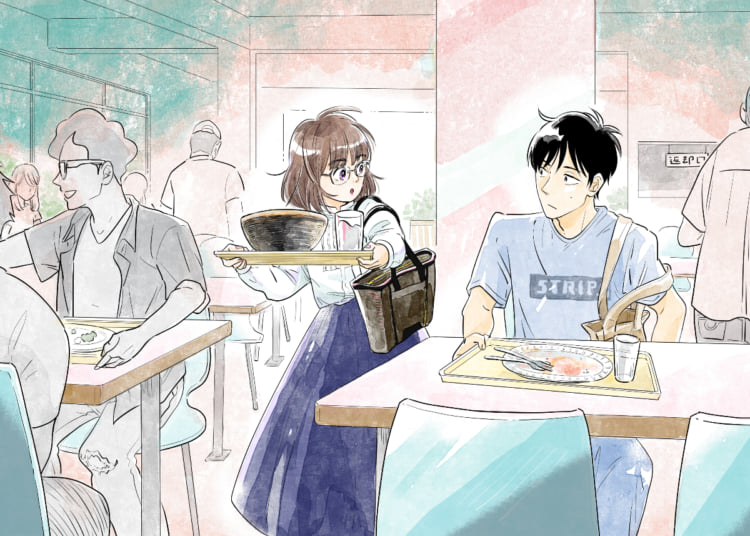

「まあ、お前は21世紀生まれだからな」と俺は笑った。西田は笑わなかった。「前から思ってたんだけどさ。お前、俺のこと見下してるよな?」「は? そんなわけねーだろ」「お前って、人の気持ちがわかんねえやつだよな」

■2-6 間違っている人間というスタンプ

それ以来、西田がうちに来ることはなくなった。

それ自体は大したことではない。長い付き合いの中で、そのくらいのすれ違いは何度もあった。だから、その翌日に高校の廊下で西田と目があった時に、俺が「よう」とでも挨拶しておけば、あとは何事もなく済んだのだろうと思う。

それをしなかったのは、ふと「もしかして西田はいま、俺に話しかけられたくないのでは?」という考えが頭をよぎったからだ。とっさに教室に向かう経路を遠回りして、わざわざ用もない3年生校舎を通って行った。

その具体的な行動をしたことで、自分の中にあったわずかな違和感が少しずつ増幅していくこととなった。「そういえば家にいる間もずっと会話をしていなかったし、あいつは俺と話したくないのか?」となり、「あいつは俺を嫌っているのか?」となり、しばらくすると「もしかしたら、埋蔵金を探していた頃から、西田はずっと俺のことが嫌いだったのか?」となった。

そんな馬鹿な話があるわけないだろう、と思いながらも、「お前って、人の気持ちがわかんねえやつだよな」という西田の言葉が、俺のあらゆる判断に自動的に疑問符を打ち続けた。

西田がそう言うのだから、何らかの意味でそれは真実だ。俺はその程度には西田のことを信頼していた。つまり、西田の俺に対する理解を信頼していた。あいつがそう言うのであれば、俺は何かしら大事なことがわかっていないのだ。

このようにして俺は、西田と話すことはなくなった。

俺がわかっていないことがわかるまで、もしくはあいつから話しかけてくるまで、黙っていようと決めた。試験中にわからなかった数学の解法を、帰り道にふと閃くように、そのうち答えがわかるだろう、というような気がしたのだ。

結局そのまま高校を卒業し、俺は大学生になった。

大学に入った年の春、ひいばあちゃんの訃報が届いた。

「豊。千代子ばあちゃんが亡くなったって」

という母さんの声を聞いて、

「あー、そうなの」

とつぶやいた。

その瞬間、ああ、これか、と腑に落ちたような気がした。西田はこれのことを言っていたのか、と。人の気持ちがわかる人間ならば、ここでちゃんとショックを受けて、言葉を失ったりしなければならないのだろう。

俺はそういうことができないし、わからない人間なのだ。

そういうわけで、葬儀の相談を進めている間も、遺骨を壺に入れている間も、ばあちゃんの家で弔問客を待っている間も、ずっと「俺は何かを間違えている」という気がしていた。一挙手一投足ごとにじわりじわりと「間違っている人間」というスタンプを貼られているようだった。

そして、あの怪しい霊媒師が俺のもとに現れた。