■2-7 少しばかりの器用な嘘さえあれば

更新

前回のあらすじ

「そろそろ率直に聞きたいのですが。ハルさんは、幽霊の皆さんに話しかけることで、何かを調べているのですか?」「私も、純粋な善意でこの仕事をしているわけでもないのよ。そうだったら良かったんだけどね」

■2-7 少しばかりの器用な嘘さえあれば

「それよりも、調べている具体的な内容を知りたいのですが」

そう言ってハルさんの返事を待っている間にも、これは聞いていいことだったのか、とまた少しだけ考えた。店内が全体的に薄暗いせいで、窓の外にはアルミ粉末を振りまいたような夏の光が散らばっている。

「勝手に話すことはできないのよ。これは私が、ある人に頼まれてしていることなので」

「そうでしたか。わかりました」

その事実は特に意外でなかった。いや、こうもきっぱりと拒否されるのは少し意外だが、話せない何かがあるというのはわかっていた。数か月のバイトの間、慰霊の仕組みをくどいほど説明していたのに比べて、その調査のほうの説明がないのは、話せない理由があるのだとあたりがついていた。

そして、今の話でわかったこともある。この人は、嘘をつくのが下手なのだ。相手に不都合な探りを入れられた時に、適当な嘘を言ってごまかすことができないのだ。それはおそらく話術というよりも、本人の人間性によるものだろう。

霊媒師を騙る詐欺師だとすれば、こんなにも致命的な欠点はない。

その事実に気づいたとき、俺はハルさんに対し、少しばかりの同情と憐憫を向けていた。

この人は死者の霊というものを心の底から信じている。そして、死者の思考や感情をトレースするだけの観察眼を持っている。あとは相手の望む嘘を器用に言うスキルさえあれば、占い師とかそういう方面で、社会的な成功を収められたのだろう。こんな地方の小都市で、幽霊を信じさえしない学生バイトと、草の根的な慰霊活動をするのではなく。

店主が俺のバニラアイスと、ハルさんのコーヒーの皿を下げた。俺が店主のほうを見てペコリと頭を下げると、

「ごめんなさいね」

というハルさんの声が聞こえた。

「いえ。そういう仕組みがあるということを知りたかっただけですので」

そう返した後も、ハルさんはずっと少しだけ目を逸していた。

俺がそんなことを気にしないのはハルさんも承知のはずで、おそらくハルさんが謝っているのは俺ではなく、自分に対してだ。死者を情報源として利用するのは、間違ってるとは言わないまでも、恥ずべきことのようだった。

その気持ちは俺にもわかった。死者はもう何も感じないが、死者に対する生者のあり方については個々人の倫理が適用される。ひいばあちゃんの葬式での自分の振る舞いを、俺自身がずっと認められないでいるように。

エアバッグの残骸を抱えて喫茶モダンを出ると、雲の色は夕方の気配をまとい始めていたが、街の空気はがっつりと真夏の熱を抱えこんだまま揺れていた。

ハルさんに「雇い主」が存在するのは、予想していたとおりだ。

佐々木ウメさん(スペイン風邪の人)の件から言っても、この人が霊媒師の能力(と本人が思っているそれ)で何かを調べているのは明確だった。その一方で、彼女は自分の力を純粋に慰霊のために使いたい、と思っているのも間違いなかった。そうでなければ説明がつかないほど、ハルさんの仕事には無駄が多く、失敗が多い。ついでにバイト代も高くて経費も高い。

そして、その雇い主はハルさんが「本物」であると思っている。どこかのペテン師が霊媒師を雇って幽霊を演出し、信者から金を巻き上げる、という類の行為ではない。なにしろハルさんの慰霊をきちんと見ている人間は、霊をまるっきり信じていない俺ひとりなのだ。

つまり、幽霊の存在を信じているどこかの誰かが、ハルさんの能力を利用して何らかの調査を依頼し、その報酬の一部が俺のバイト代になっている、といったところだろう。

納得がいった。

霧が晴れるような気持ちとともに湧いてきたのは、つまらないな、という感情だった。

それは要するに、俺が元から知っているとおりの人間社会の営みだ。俺はあの人に付き従うことで、もっと見たことのない景色が見えてくるのではないかと期待していたのだ。

もちろん、ハルさんの行為が彼女なりの善意であることは疑っていない。ただ、それはあくまで俺の知っている忙しい世界の枠組みの中にある、ちょっとした余白のようなものでしかない、ということだった。

夏学期は最終週に入っていた。今週の講義が終われば夏季試験、それが終われば夏休みという時期だった。単位認定の方法についての説明が入るため、見慣れない学生の顔を講義室で見るようになった。

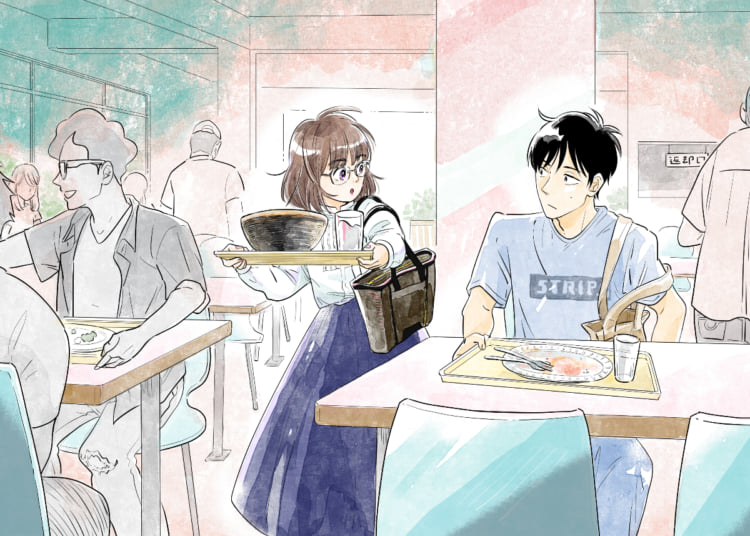

2限を終えてリュックにノートをしまい、いつもどおり文系食堂に向かおうとした瞬間、

「谷原くん」

と声をかけられた。後ろの席を振り返ると、同じ学科の周藤が座っていた。入学間もない頃に、履修システムの使い方とか、学内プリンタのカード配布時期とか、そういった事務的な話を何度かした記憶がある。体育会の少林寺拳法部に所属しているはずで、背丈は低いがずいぶん筋肉質な男であることが白無地Tシャツだけの上半身からわかる。黒いクロップドパンツの下にサンダルを履いている。

「ちょっと聞きたいことがあるんだけど、いいかな」