ひなびた温泉よ、永遠に! 観光ガイドには載らないディープな温泉を探し求める温泉研究家、岩本薫さんってどんな人?

インタビュー

ひなびた温泉よ、永遠に! 観光ガイドには載らないディープな温泉を探し求める温泉研究家、岩本薫さんってどんな人?

[文] みらいパブリッシング

岩本薫さん。頭に載せているのは、いつも持ち歩いているというオリジナルの温泉タオル

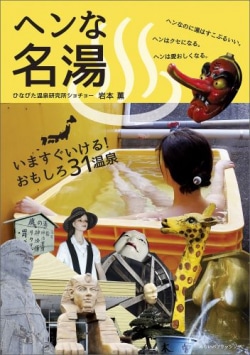

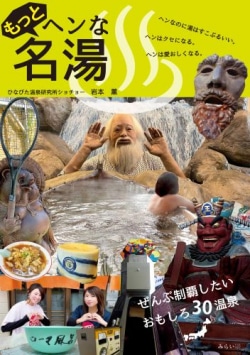

日本各地にある、ヘンだけど泉質の良い温泉を紹介する、人気ガイドブックシリーズ『ヘンな名湯』『もっとヘンな名湯』。

その著者であり、「ひなびた温泉研究所」所長の岩本薫さんに、どうしてヘンな温泉ばかり訪ね歩いているのか、ヘンな温泉に目覚めたきっかけなどを、直撃インタビューで聞いてみました。

「ひなびた温泉研究所」って?

――岩本さんが所長を務める「ひなびた温泉研究所」とは、一体どんな組織なのでしょうか?

ひなびた温泉研究所、通称「ひな研」は、古くて味のある、ひなびた温泉が好きなメンバーが集まって情報交換やイベントを企画したりする団体です。一緒に活動する”研究員”も随時募集しています。

――研究員のみなさんとは、具体的にどのような活動をしているのですか?

交流イベントや湯巡りツアーなどを開催したり、Facebookページ「ひなびた温泉パラダイス」で温泉情報をシェアし合ったり、「今年のキングオブひな泉」として1番良かった温泉を投票で選定したりしています。

そのなかで今、全国の温泉からベスト100を選び、メンバー全員で取材して「百ひな選」として本にまとめるプロジェクトをやっています。

登山家にとっての「百名山」のように、ひなびた温泉好きの方達が、この本に載っている温泉を全制覇してみたい!と思うような本をつくりたいですね。

「酒場放浪記」が大衆居酒屋を救ったように、「百ひな選」でひなびた温泉を救いたい

――壮大なプロジェクトですね。どのような経緯ではじまったのですか?

かなしいかな、ひなびた温泉って、廃業したりするんです。とくに地方の無人共同浴場などは、経営が厳しかったり台風や地震の被害を受けたりと、なかなか大変で。

箱根のある浴場が廃業しそうになったとき、ネットで常連客やファンの署名を集めて町長を直訴したことがあったんです。でも行政の壁は分厚くて、結局廃業してしまいました。

そのときの悔しさがまだあって。せっかく「ひな研」で色々活動しているのだから、何かできないかな? ひとりの力では無理だから、みんなの力を借りよう、ということでこのプロジェクトがはじまりました。

――思ったより真面目な理由に、びっくりしております。

でしょう(笑)。「百名山」のように、本をひとり歩きさせて、トップダウンではなく下から草の根的に、ひなびた温泉を盛り上げていきたいと思っています。

――文化の底上げのような、長い目でみたプロジェクトですね。

大衆居酒屋も、吉田類さんの「酒場放浪記」がなければ、今頃たくさん潰れてしまっていると思うんです。今、満席で若者にも流行っているのは、ムーブメントが起きたから。

みんな、ヘンなもん好きでしょ? ひなびた温泉は、ヘンなだけではなく湯もいいし、ぜひ行ってみて欲しいんです。こういう魅力を広めたいんです。

温泉に行くときは必ず自撮り棒を持っていき写真を撮るという岩本さん

マーケティングより“天然”がすごい。ヘンな温泉が日本を救う

――岩本さんは、どうしてそこまでひなびた温泉を愛しているのでしょうか?

古いものにしか興味がないんです。最先端はつまらない。漫画家のつげ義春が大好きで、影響を受けたのも大きいかもしれません。

それから、私は30年ずっと広告業界でコピーライターとして働いてきて、マーケティングというものに嫌気がさしているんです。

マーケティングって、こういう統計があって、ターゲットを設定して、という考え方をするから、そこから生まれるものはすべて想定内なんですよ。そこには面白いものなんて何もない。

外観がボロボロでとっくに廃業したと噂されている温泉とか、傾いた巨大なボーリングのピンに「温泉」と書いてある看板とか、そういうヘンな名湯と出会いを通して、マーケティングより“天然”がすごいって気づいちゃったんです。

――たしかに、マーケティングからは決して生まれないものかもしれないですね…。

人の心は本来、楽しいから動く、好奇心で動くんです。アメリカでは既に「脱マーケティング」「マーケティング2.0」と言われはじめている。

今の世の中は、マーケティングのせいでつまらなくなってしまっていると思います。だから、“天然”復活しろ、と思っています。へんてこなもの、味のあるもの、そうした天然の面白さを伝えたい、というのが僕の活動です。

日本のひなびたディープな場所を訪ねる「ひな旅」の提案

――マーケティングで計画的にプランされたものより、そういうヘンなものに出会う機会がもっと増えればいいですよね。

旅行雑誌で紹介しているような観光地は、たいてい1度行ったら飽きてしまいます。でも、文化を見にいくと、旅はもっと面白くなるんです。僕はこれから、日本のひなびたディープな場所を訪ねる「ひな旅」というのも提案していきたいと思っているんです。

――ひな旅。

ヨーロッパには旅の文化があって、みんな観光地ではなく、自分で調べてどんどん地元の人しか知らないような場所に行くんです。ひなびた温泉に行くと、たまにそういう人にも会うのですが、話してみるとやっぱり旅慣れている。

日本って実は、島国ではなく海に囲まれた山国なんです。平野はめまぐるしく変化しているけれど、山の上のほうには文化が保存されている。そういうところを訪ねたほうが面白いですよ。

――ひなびた温泉も、まさに日本のディープな文化ですよね。

地元の人が利用する浴場に行くと、自然と会話がはじまります。仲良くなって、湯上りに破裂しそうなほど発酵したどぶろくを飲ませてもらったこともあります。

そういう旅のほうが、いつまでもじわじわ思い出せる、記憶に残る旅になるんです。そんな旅が、日本でも普通になればいいなと思っています。

――ひなびた温泉や、ひなびた旅に、これからの日本を面白くするヒントがたくさん隠れていそうですね。今日はどうもありがとうございました!

〈ここだけの話〉

おもむろに防水パックを開き、机に中身を並べはじめる岩本さん

僕が常に持ち歩いている温泉セットをお見せします。

アウトドアの防水パックに、ハンドタオル、お湯の温度を計る温度計、自撮り用のスタンド、シャンプー、リンスが入っています。これだけです。

温泉をはしごするときは、タオルで体を拭いて、ぎゅっと絞って次へ。便利ですよ。

このセットさえあれば、どこにいても何があっても、いい温泉を見過ごしません。

***

話を聞いた人:岩本薫さん

1963年東京生まれ。本業のコピーライターのかたわら、webマガジン「ひなびた温泉研究所」を運営しながら、日本全国のひなびた温泉をめぐって取材し、執筆活動をしている。普通の温泉に飽きたらなくなってしまい、マニアックな温泉ばかりを巡っているので、珍湯、奇湯、迷湯など、ユニークな温泉ネタに事欠かない。