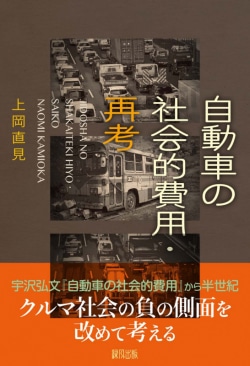

『自動車の社会的費用・再考』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

<書評>自動車の社会的費用・再考 上岡直見 著

[レビュアー] 森健(ジャーナリスト)

◆健康、環境…損害を直視

一昨年十二月、日本自動車工業会の豊田章男会長は、ガソリン車がすべてEV(電気自動車)になれば夏場に電力不足になり、原発なら十基ほど必要になると発言。産業政策とエネルギー政策に一石を投じた。

自動車産業はGDPの一割を占める基幹産業だ。EV化すれば、ガソリン車部品の約三分の一が不要になると財務省東海財務局も試算している。雇用への影響も甚大だ。

一方で車がもたらす温暖化ガスが気候変動や豪雨水害に与える影響もある。要は自動車と社会の関係性を考えざるを得ないのがいまの社会だ。

車と社会の関係性について一九七四年に論考したのが経済学者の故・宇沢弘文だ。自動車が増えると排ガスや騒音などの公害や交通事故死が増える。社会への損害を『自動車の社会的費用』として論じ、大きな反響を得た。

そんな宇沢のテーマを現代で再考したのが本書だ。

著者は車社会に対し、激しく否定的で、徹頭徹尾批判的だ。「車が人間の暴力性を誘発」し「一見便利ではあるが、無秩序な利用は他者の交通権を侵害する」という考えから論考を展開する。

たとえば、自動車依存度が高いと運動量が減って肥満度が高くなり、糖尿病と有意な関係があると指摘。あるいは自動車の普及は鉄道やバスなど公共交通を破壊してきたとも批判。近年著しく下がった交通事故死者数には一定の評価をするものの「被害を減らすには走行距離を減らすしかない」と追撃を緩めない。

EVについても全電力を原子力で賄うと社会的費用はEVがガソリン車より高いと懸念する。では、公共的な役割が有望視される「MaaS(マース)(サービスとしての移動)」について期待するのかと思えば「現状では期待できない」。

自動車の利点に関する言及がほぼなく、読みながら「そうか?」と首をひねる部分もある。ただ、宇沢が車と社会の未来を悲観したように、本書も一方向から断罪したことで考えが働く側面がある。いわば一つの思考実験だ。ある意味で挑戦的とも言える論考は頭を揺さぶる力がある。

(緑風出版・2970円)

1953年生まれ。環境経済研究所代表。『市民のための道路学』『原発避難はできるか』など。

◆もう1冊

宇沢弘文著『自動車の社会的費用』(岩波新書)