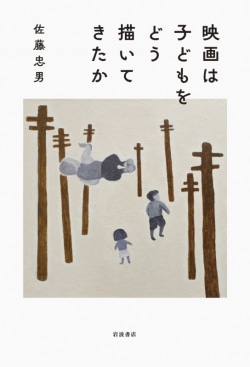

『映画は子どもをどう描いてきたか』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

<書評>『映画は子どもをどう描いてきたか』佐藤忠男 著

[レビュアー] 藤井克郎

◆無垢な視線で作品見つめ

昨年二〇二二年三月に九十一歳で他界した著者とは、電話でコメントをいただいたことがあるくらいで面識はなかった。ただ新作映画のマスコミ試写では近年もよくお見かけし、あれだけの重鎮にもかかわらず非常に謙虚で腰の低い人だったという印象がある。満席のときはわれわれ若造と同じように補助席のパイプ椅子に案内され、静かに座って映画を楽しんでいた。

この本は、新聞や雑誌に書いたものの単行本に収められていない映画批評や論文の中から、子どもや若者の描写に言及した文章を生前、自ら選んでまとめたものだ。世界の隅々にまで出かけては知られざる映画を発掘し、批評だけでなく精力的に取材もこなしておびただしい数の著書を残した著者の、まさに多彩な側面がぎゅっと詰まった一冊に仕上がっている。

取り上げている映画は、一九三〇年のドイツ映画『嘆きの天使』から二〇一四年の日本のドキュメンタリー『みんなの学校』まで二百二十本を超える。単純な映画評もあれば、「映画に描かれた教師たち」などと一つのテーマで横断的に論考している文章もあるが、中でも真骨頂は、日本の批評家では先駆けとも言えるアジアやイスラム世界の映画に関して、たっぷりと紙幅を割いて詳述していることだろう。イランのモフセン・マフマルバフ監督の家に招待されたときの話、セネガルのウスマン・センベーヌ監督にアフリカ映画祭への協力を依頼した話などからは、極めて控えめな表現ながら、映画による国際交流に努めてきた一面がうかがえる。

一方で学長を務めていた日本映画大学の学生が実習で作る映画もすべて鑑賞し、大学の地元で開かれる「しんゆり映画祭」の中学生による映画制作の企画にも真剣に向き合う。そうして「大人と子どもがもっと互いの言葉を尊重し合えるような会話をつみ重ねてゆかなければならない」と気づく。亡くなる直前まで子どもと同じ無垢(むく)な目線で映画を見つめていたことがわかって、かように年を重ねなくてはと改めて身を引き締めた。

(岩波書店・2970円)

1930〜2022年。映画評論家。著書『キネマと砲聲(ほうせい)』『増補版 日本映画史』(全4巻)など多数。

◆もう1冊

佐藤忠男著『知られざる映画を求めて』(現代書館)。アジアやアフリカなど多彩な国々の隠れた名作映画の評論集。