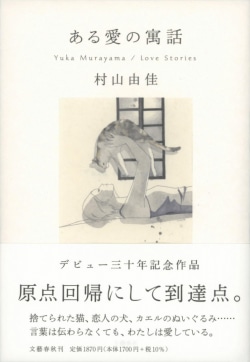

『ある愛の寓話』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

<書評>『ある愛の寓話(ぐうわ)』村山由佳 著

[レビュアー] 野口あや子(歌人)

◆言葉なき愛 甘く狂おしく

幼い時、私にはお気に入りのピンクの花柄のワンピースがあった。母の話によると、大好きなそのワンピースを眠る時までずっと着たがり、次第に汚れていくワンピースを母は私が眠っている時こっそり洗い、起きる前までにまた着せていたという。

皆にも幼い日、言葉を交わさなくても、愛を感じて仕方がなかったものがないだろうか、ぬいぐるみ、くたくたになった毛布、古びた玩具、幼い飼い犬…。そして大人になるに従って、私たちは言葉のない愛の存在をすて、社会的規範に自らを嵌(は)め込む。ぬいぐるみは綿の塊、毛布は布、玩具はプラスティックの塊、飼い犬は私たちの下に従属するもの、というように。

デビュー三十年記念の一冊である本著『ある愛の寓話』は、そうして多くの人が大人になるに従って忘れていく言葉のない愛を、甘く優しく、またときに官能的に描いた短編小説集だ。

言葉のない愛という、「ある愛」で貫かれた短編の中で、とりわけ印象に残ったのは「乗る女」だ。父からの歪(ゆが)んだ溺愛を受けて育った「わたし」が、乗馬を通して、また「レラ」と名付けた愛する馬を通して抱く一体感と深い愛着。「前へ、前へ、前へ。/はっ、はっ、はっ、はっ。」。シンプルながらも、甘く情熱的な言葉と息遣いがここにはある。そしてレラと「わたし」の物語に伴走するように描かれる、年上の男で馬の調教師の「黒澤さん」…。恋愛のように双方向を見つめることよりもっと繊細に狂おしく、三様の慈愛の心が北海道の地を照らしていく。レラの死とともに得た思いもよらぬ怪我(けが)によって札幌を離れざるをえなかった「わたし」と「黒澤さん」の、時間を超えた邂逅(かいこう)、「レラがいない今、わたしのほかにそれを知っているのは黒澤さんだけなのだ」という結びにまたはっとする。ここでは二人は単なる男女ではなく、レラ、わたし、黒澤さん、このそれぞれが互いの媒介となり、互いを慈しむ対象として存在しているのだ。世には、数え切れないくらいの愛の形が溢(あふ)れている。

(文芸春秋・1870円)

1964年生まれ。作家。2003年『星々の舟』で直木賞。『風よ あらしよ』など。

◆もう1冊

菊地信義著、坂本真典写真『わがまま骨董』(平凡社ライブラリー)。今は亡き装幀家がつづった、モノへの思いの熱いエッセー。