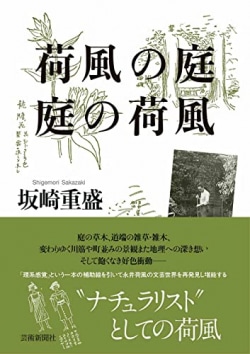

『荷風の庭 庭の荷風』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

<書評>『荷風の庭 庭の荷風』坂崎重盛 著

[レビュアー] 平山周吉(雑文家)

◆「理系」散人の足跡たどる

没後何十年がたっても、「文人」永井荷風の人気はますます高い。本書は荷風を杖(つえ)かステッキ代わりにして、『日和下駄』の「裏町を行こう、横道を歩もう」精神で、荷風世界を愉(たの)しみ尽くす。その際のキーワードが荷風の“理系感覚”である。

「文人」荷風にあえて理系からアプローチするのは、荷風のナチュラリストぶりがハンパではないからだ。「草木や庭に対する強い関心と言及」「江戸旧跡愛好や、地理、地形への観察」、そして「実地調査」と「素描を交えての詳細な記録」。女体に関する理系的関心も荷風にはあった。

本書にアイコンとして何度も登場するのが、麻布市兵衛町(いちべえちょう)の偏奇館の庭を竹ほうきで丁寧に掃き清める荷風の姿である。著者は荷風を「庭癖」の人として、「庭フェチ」と呼ぶ。それだけで荷風散人は俄然(がぜん)、凡俗にも身近な老人となる。

著者の荷風散策は、自らの嗅覚に沿って進む。これこそ裏町横道精神であろう。著者は『濹東綺譚(ぼくとうきたん)』にある「老愁ハ葉ノ如ク掃(ハラ)ヘドモ尽キズ」という江戸漢詩に導かれ、その作者・館柳湾(たちりゅうわん)の漢詩歳時記『林園月令(りんえんげつれい)』に突きあたる。この歳時記が民俗学者・柳田國男の少年時代からの愛読書だったと知る。

『林園月令』の端本(はほん)を著者は「不要不急の古書店巡り」で、わずか五百円で入手してあった。ワンコインのお蔭(かげ)で、近代日本の二巨人が著者の狭い書斎で歩み寄る愉しさ。この狭い書斎──正確には本置き場は「散漫堂」という。命名の由来は、家賃が三万円だからというのが笑える。

本書全体の「軽み」は、チープな偽「文人」をわざと気取る八十翁の著者が、「一人あそび」に精を出す味にあろう。

日夏耿之介(ひなつこうのすけ)と加藤郁乎(いくや)という奇才詩人が推奨する荷風の俳句から、詠まれた植物を抽出する喜び。荷風の足跡を辿(たど)っての小名木川散歩で知った「タフな散歩怪人(モンスター)」荷風の健脚ぶりへの感嘆。

理系「文人」荷風は、老後の愉しみ方を後生の読者にたっぷり残してくれていた。本書でそれが如実にわかる。

(芸術新聞社・3300円)

1942年生まれ。エッセイスト。『東京煮込み横丁評判記』など多数。

◆もう1冊

『荷風文学みちしるべ』奥野信太郎著(岩波現代文庫)。中国文学者の目で捉えた荷風。