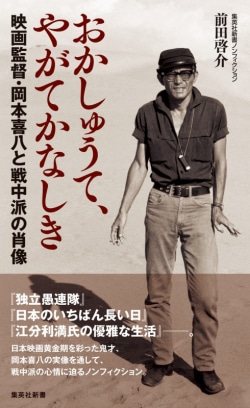

『おかしゅうて、やがてかなしき 映画監督・岡本喜八と戦中派の肖像』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

<書評>『おかしゅうて、やがてかなしき 映画監督・岡本喜八と戦中派の肖像』前田啓介 著

[レビュアー] 寺井龍哉(歌人・文芸評論家)

◆矛盾なき 反戦と好戦

映画『ああ爆弾』や『江分利満(えぶりまん)氏の優雅な生活』は、公開から約60年を経た今も、愕然(がくぜん)とするほど面白い。

監督の岡本喜八(1924~2005年)は、しばしば豊橋陸軍予備士官学校で爆撃を受けた経験を語った。手足を吹き飛ばされたり、頸(けい)動脈から血を噴き出したりする者のなか、生存者はわずか3人。ここで強烈に死を意識したことが、数々の戦争映画を手がける原点になったという。

本書は、21歳で敗戦を迎えるまでの喜八の経歴をたどり、その経験や心情が、後の監督作品にいかに反映されたかを読み解く。徴兵検査が11月末日の満年齢を基準に実施されたために、2月生まれの喜八は、多くの同級生よりも入営が遅れた。沖縄やフィリピンで多くの戦死者を出した世代と、本土決戦要員とされて戦死者が比較的少なかった世代とが、ここで分かれた。生死は紙一重だという意識が、『肉弾』や『日本のいちばん長い日』などでの、年齢や死者数の細かな数値にこだわった描写につながったと著者はみる。実に興味深い。

10代後半の喜八による日記の新発見、五木寛之や寺田農(みのり)への聞き込みなど、緻密で大胆な調査も刺激的だ。前出の豊橋爆撃の実態は、喜八の回想よりも死者は少なく、生存者は多かった可能性が浮上するが、著者はそこに喜八の「演出」、「事実だけでは相手に伝わらない」という意識を見ようとする。

喜八は戦争の恐怖や非人間性をくり返し描いた一方で、中国の戦場を舞台に西部劇のような娯楽作『独立愚連隊』を撮り、『激動の昭和史 沖縄決戦』では日本軍の残虐な行為を描けなかった。それはたしかに矛盾だ。だが、喜八たち「戦中派」にとって、幼少期から戦争は日常であり、人格形成と戦争は不可分だった。反戦も好戦も、心情的にはどちらも真なのだ。だからこそ、少しでも異なる世代に向けて戦争を語るには、手練手管が欠かせなかったのだろう。

戦争の後で、戦争を語ることの哀歓と葛藤。ウクライナやガザで戦闘が続く今、決して過去の問題ではない。

(集英社新書・1485円)

1981年生まれ。読売新聞記者。著書『辻政信の真実』『昭和の参謀』。

◆もう一冊

『黒澤明の羅生門』ポール・アンドラ著、北村匡平(きょうへい)訳(新潮社)。映画に刻まれた震災と戦争。