モノより尊い“プレゼント”

[レビュアー] 岸田繁(音楽家)

ロックバンド「くるり」の岸田繁さん(撮影:佐内正史)

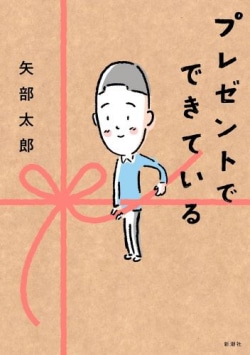

『大家さんと僕』『ぼくのお父さん』など心温まる物語を描いてきた矢部太郎さんの漫画『プレゼントでできている』(新潮社)が刊行された。

今回、矢部さんが挑戦したのは、「もらうこと」「あげること」について考えた一作だ。断捨離やミニマリスト、資本主義、物質主義についても考えさせられる本作の読みどころとは?

ロックバンド「くるり」の岸田繁さんが綴った書評を紹介する。

岸田繁・評「モノより尊い“プレゼント”」

私はモノに執着がない。ミニマリストというには整理や掃除が苦手な方なので部屋は散らかってはいるが、どうも生活必需品に限らずモノに対する思い入れが薄い。

冷蔵庫も洗濯機も動けばいいし、TVは野球とアニメしか観ないので最悪スマホでもいい。スマホも型が古いが動くので問題ない。腕時計はしていることすら忘れるので着けない。

大切な人からのプレゼントや、働いて稼いだお金で買った自分へのプレゼントさえも、その存在を忘れてしまうことがある。プレゼントしてくれた人の気持ちや、その時の自分自身の気持ちさえ忘れてしまう。とても悲しいことだ。いなくなった時にそのことに気付くことはあれど、この『プレゼントでできている』作中において、贈り主はごく自然にいなくなってしまう。

作品は、シンプルで淡々としたエピソードが、軽めのサラッとした画風で描かれるが、台詞のひとつひとつに重みというかコクがあり、読んでいて飽きることがなくその世界に引き込まれる。作者の人柄が過剰に入り込まないのも、矢部作品の素晴らしいところだ。

矢部氏の観点は、現代日本に(おそらく戦後より)根付いている私たちの「モノへの執着」について深く考えさせられるものだ。私たちはついつい「モノへの執着」のことを、国際社会=グローバリズムが主軸にある消費文化、という風に解釈をしてしまうことがある。

だが、独自の消費文化を持つ発展途上国やその辺縁の文化について、宗教的なもの、風土における自然と対峙する方法を差し置いて理解することはとても難しい。共同生活や実地での体験に基づいて時間をかけて理解していかないことには、決して交わることのない価値観が多過ぎて面倒くさいのだ。

私たちは、とても便利なモノや制度に囲まれて生活をしている。単純な考え方として、スマホが便利だと多くの人々は思うけれど、自宅マンションや新幹線、健康保険制度などが本当に便利なモノだと改めて思うのは、それらの概念が無い地域の生活に触れたときだ。

異なる文化に対する違和感は、もしその対岸からこちらを窺ったとしてもそのように映るものだろう。作中で描かれるのはモンゴルの家族と矢部氏の不思議な共同生活。モンゴロイドの血を受け継いでいるであろう私たちでさえ、彼らの風習や文化の成り立ちを理解することはとても難しいことなのだろうと想像する。

「国際的な交流」とはお互いの生活から学ぶものだと仮説を立ててみる。それは、旅行者気分の観光ガイド的な世界観とは一線を画すものであり、リアルな体験とフラットな視点がとても大切だということが矢部氏の作品からはよく分かる。

SDGsが声高に叫ばれる国際社会において、モノと経済が生活にどう結びついているかについて議論しているのは、モノで経済を回している側の社会である。

プラスチックのストローを紙にする前に、少しだけ飲み物を我慢すれば良い。すぐに壊れないモノを長く大切に扱う社会こそが持続可能な社会の実現ならば、壊れないモノを作る企業こそがサステナブルであるはずだ。

事実、化石燃料に頼る生活を変えることが困難だから、リサイクルをするとか代替エネルギーを探すとか言われているけれど、そもそも消費文化のなかにいたままで、SDGsと言い換えながら富と権力の延命に与しているに過ぎないだろう。

何年使っても味が出て使い続けられるような「モノ」を作り続ける企業は、この世の中だと倒産してしまうのだ。「モノ」に対する人々の想いは、SDGsの概念によって潰えてしまった、とも言い換えられるかもしれない。

作中、モンゴルの家族たちは、エアコンの冷房をガンガンにきかせる。これが最初は不思議なこととして描かれているが、妙に温かい視点でその話は回収される。主人公である作者の矢部氏は、心のなかで腑に落ちた何かを、自分自身の気付きとして認めたのだ。

サステナブルな暮らしなど、実のところ存在しない。理想論として素晴らしいことのように謳われているとしても、人間の欲望とは人間それぞれの「想いの強さ」であり、それを圧し折る権利などいったい誰が持っているのだろうか。

せめて誰かに何かを強要されているような生活はやめて、自由になりたい、そう思う人々が増えているとしても、長年その土地に培われた知恵や文化に、付け焼き刃の制度やそこから生まれたモノでは勝つことは出来ない。

もし私たちに、現代資本主義/消費文化の夢から醒め、新しい価値観を切り拓いて行かねばならない時代が来るとすれば、長く平たく続いている文化とそれを育んだ土壌から、生き方を学んでゆけば良いのだろう。そんなことをふと思わせるような、深みのあるエピソードをシンプルなストーリーから読み取ることもできる作品だ。作中の主人公は、とても素敵なプレゼントを受け取ったようだ。

(きしだ・しげる 音楽家)