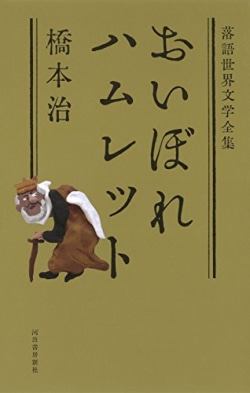

『おいぼれハムレット』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

落語とハムレットの「世界」で

[レビュアー] 九龍ジョー(ライター/編集者)

座布団に正座した落語家はパーパー言いながら、何もないからこそ何でも生み出すことができる。つじつまは客が合わせる。例えば、頭上から桜の木が生えた男。ここまでは誰でも絵を浮かべられる。ただ、これが、頭上の桜を根こそぎ引っこ抜かれてできた巨大な穴が池となり、屋形船だなんだでどんちゃん騒ぎ、その騒音でノイローゼとなった男は自分の頭上の池に身を投げて─となれば、絵にするのはやっかいだ。ところが、なぜだかこれが落語家の口から発せられると、客はイメージできてしまう。

そういうフワフワとしたところが落語にはあって、本作であれば、「二十三、四か四十過ぎか、年齢不詳のクローディアス」とか「革表紙の手描きのBLマンガ」といった実体を摑みかねるフレーズなどに、途轍もなくそれを感じる。

フワフワなだけあって、落語は固定化したテキストを持たない。そもそもタイトルだってない。漠然と「こんなお噺」程度の了解のみで、細部は口演のたびに変化する。が、例外的にテキストが残されている演題もある。落語中興の祖・三遊亭圓朝の『怪談 牡丹灯籠』などは明治期に確立された速記術により、録音技術登場前夜、速記本というカタチで広まった。この速記を担当したのが、若林玵蔵と酒井昇造だ。

本作にも酒井捏造(ねつぞう)なる速記者がクレジットされている。「捏造」だけに手が込んでいる。オビの惹句に「橋本治、まだまだ本気でふざける!」とあるが、つまりは「落語を出版するとはどういうことか」を本気でやってみせる、ということでもあるのだろう。世界文学を超訳的に落語に変換するという子供騙しではなく、これは世界文学の「世界」(物語設定)を借りて、新たに落語そのものを作ろうという試みといえる。

冒頭、速記にこうある。

「扨(さて)、今日申し上げますのは、西洋のお大名家のお話でございます。お大名家のお話も色々とございます内で、『長ろうべきか死すべきか』で評判を取りました、講釈種(こうしゃくだね)の後日譚(ごじつたん)でございます」

重要なのは「後日譚」という言葉だ。落語が扱うのは、大名家のお家騒動ではない。天下に名を轟かせたり、世を騒がせたりするような人物は落語の登場人物にならない。落語に出てくるといえば八つぁん、熊さん、ご隠居に与太郎なんという、つまりは市井の人々であり、当世風に言うなら匿名的キャラクターである。

まさに原作のハムレットは、そのようなスケール感の隔たり─英雄的大義と個人的復讐との間─で逡巡する人でもある。これが単に仇討ちであれば「とっととやれ!」なのだが、うだうだ先延ばしにされるところにシェイクスピアの作劇の妙があるわけだ。であれば、より延々とペンディングしてみたらどうだろう。とたんに噺はフワフワとしてくる。

気づけば齢(よわい)八十になってしまったハムレット。先王の名前もハムレット。子供が二人いて、長男の名前もハムレット。二人とも殺されキャラである。次男の名前は、復讐相手である叔父と同じ名前のクローディアス。次男に王位を継がせたい妻の名前は、母親と同じガートルード。なお、王位を次男クローディアスに譲るため退いたハムレットの現在の呼び名は「ご隠居」である。ややこしいが、同じ名前は同じキャラクターだと思えば、みな「だいたいこういうやつ」という認識で問題はない。

「『妃が悪い!』ったって、誰の妃か分からない。先代のお妃が先代のハムレット王様を殺したのか、それともご隠居のお妃の当代のガートルードがご隠居を殺そうとしているのか。うっかり間違えりゃ、ご隠居の今のお妃がずっと昔に溯(さかのぼ)ってご隠居の親父様を殺しに行くということにもなりかねない。『時を駆ける妃』でございますな」

しかもみな、爺さんと婆さんである。妃であるガートルードは噺をこうかいつまむ。

「みんな、年寄りの被害妄想よ! 生活が安定して年寄りになっちゃうと、しなくてもいい被害妄想が出るんだわ」

若者といえるのは一人、「二十三、四か四十過ぎか、年齢不詳」のクローディアスで、この人の苦労や身の処し方には、ポスト団塊ジュニア~ミレニアム~Z世代までが直面する縮小ニッポンの不安が貼りついていて、身につまされもする。

ご隠居の元恋人ことオフィーリアも生きている。原作で「尼寺へ行け!」とハムレットに吐き捨てられた彼女は尼寺へ行き、いまはボーイズラブのマンガに夢中。初めて描いたBLマンガは『ローゼンクランツとギルデンスターンは寝た』だという。ハムレットの「世界」で至るところに隠れたBL的関係を見いだす彼女の目線は、この物語をn次創作的に書き替える落語家のそれとも重なる。

そして、シェイクスピアといえば劇中劇である。落語にはよく『仮名手本忠臣蔵』を演じようとしてずっこける若旦那が登場するが、本作の劇中劇『ゴンザーゴ殺し』にご隠居が乱入して起こる阿鼻叫喚からの総ずっこけは圧巻だ。リズムとメロディ、描写と省略の的確さから生まれるスラップスティックは、立川志らくのジェットコースター落語を彷彿とさせるものがある。『疝気の虫』とか。老人をシモの病気と並べるのもなんだが。

巻末には丁寧に解説と楽屋噺まで加わり、オビで「※一切の舞台上演を禁じます」と念を押す。そこまでやってはじめて、フワフワとした落語は活字となって定着する。もちろん口演も見てみたいものだが(柳家喬太郎とかで)。

ちなみに次回配本は『異邦人』とのこと。『らくだ』か? いや、そんな一筋縄ではいかなそうだ。楽しみである。