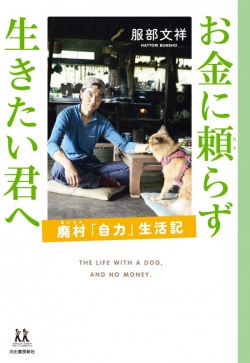

『お金に頼らず 生きたい君へ』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

「自給自足生活」への実践的指南書 哲学書であり「禁断の書」にも?

[レビュアー] 角幡唯介(探検家・ノンフィクション作家)

著者は自力で獲物を狩り、食料を調達しながら山に登るサバイバル登山で知られる服部文祥さん。山でたどり着いた自力の思想を日々の暮らしでも実践するため、山中の廃村で朽ちかけていた古民家を買い取った。

周囲には他に住人もいなければライフラインもない。自給自足というと食に注目しがちだが、本書ではむしろ家屋をリフォームし、水道、電気、煮炊きのシステムを構築してゆく過程が面白い。昔の古民家は食も含めて、すべての生活素材を身の回りの自然から現地調達していた。その思想に即して家を手直しし、沢から水をひき、ソーラーパネルで電源をとり、文化カマドで柴を燃やす。壊れかけの廃屋を復活させていくのは大変そうだけど面白そうだ。

人類が都市を作ったのは、大勢の人間が集まることで面倒な生活雑事を分担し、誰かにゆだねるためだ。介在するのは貨幣である。料金を支払い食や水や電気を買うことで我々は雑事から解放されたが、でもこうした雑事こそ実は命に直結する根源的活動でもある。人間社会はシステム全体の効率性を追求するあまり、個々人は生の根源から切り離されてしまった。廃屋での自給自足生活はそれを取りもどすための実践なのだ。

創意工夫と苦労が語られるだけに、おなじ暮らしをめざす人には実践的指南書だ。と同時に知的な哲学書でもある。なにせ凝り性な人なので、すべてにわたり、なぜそうなのか? を問い、そのからくりを理解するところからはじまる。からくりが理解できれば自分なりに応用できる。懇切丁寧に語られる理路をたどるうちに、自分でもこの暮らしを真似したくなるから不思議だ。

その意味では危険な本である。中高生向けシリーズの一作だが、むしろ中年の危機をむかえた年齢層に影響力大と見た。都市生活の虚無から解放されたい人にとっては必読だ……が、人生が変わるかもしれないので心して読んだ方がよい。