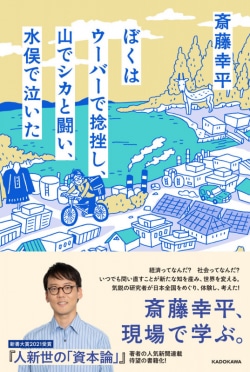

『ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

大量消費のお祭り騒ぎは続かない。さて、どうする?

[レビュアー] 角幡唯介(探検家・ノンフィクション作家)

大型ショッピングモールできらびやかな商品の数々を目にするたびに、いつもゲンナリする。陳列されるのはちょっと便利なだけで、よく考えたら不要なモノばかりだ。地球が有限である以上、こんなお祭り騒ぎみたいな大量生産大量消費社会が永続するわけがない。人類はいつまで経済成長を追い求めるつもりなのか、それが謎だっただけに、脱成長を明確に打ち出す斎藤幸平さんの著作に強い刺激をうけてきた。

マルクスの真意を掘り起こし、資本主義がもはや限界であること、もっといえば地球や人類の未来に直接の脅威であることを分析したほかの著作とちがい、本書ではひたすら現場での取材に徹している。鹿の罠猟に参加し、若者の気候変動への抗議行動に加わり、釜ヶ崎の野宿者や水俣を見てまわる。市民電力を立ち上げ、林業の労働者協同組合を結成する人もいれば、被災地には企業の利権ありきで進むのとはちがう形での復興をめざす人たちがいる。

たしかにそこかしこに斎藤さんが資本主義を乗り越える理念とするコモン、つまり住民が主体的に協働して地域経済に関わる社会の萌芽が見てとれる。コモンを実践しつつあるのはマジョリティではなくマイノリティだ。資本主義社会の矛盾は真っ先に彼らのもとにおしよせる。そこで生きるには連帯するしかなく、彼らの現在の試みはそのまま資本主義の次の社会の可能性につながっている。斎藤さんが積極的に彼らの話に耳を傾けるのは、そこに目指すべき未来の姿があるからである。

このままで本当にいいのか、と呼びかける斎藤さんの文章を読んでいると、自分のやりたいことばかり追求してきた私でさえ、俺にできるのは一体何なのかと真剣に考えこんでしまう。説得力は並々ならぬものがある。快適な資本主義の理不尽さと地味なコモンの優しさが同居するが、私としてはコモンの理念に賭けたいとつくづく感じる。