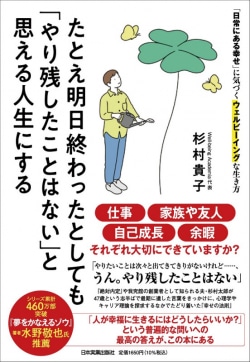

『たとえ明日終わったとしても「やり残したことはない」と思える人生にする』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

なぜ自分の「強み」を発揮できる人は幸せになれるのか?自己肯定感と自己効力感を高めるヒント

[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)

「これまでの人生でやり残した」と感じることがあるとすれば、それはどのようなことですか?

もしもこう問われたとしたら、どう感じ、どう答えるでしょう? なかなか難しい問題ですし、しかもこの問いには、「行動して後悔する」か、「行動せずに後悔するか」というさらなる難問が絡みつくことにもなるはずです。

ちなみに『たとえ明日終わったとしても「やり残したことはない」と思える人生にする』(杉村貴子 著、日本実業出版社)の著者によれば、人生では「行動して後悔する」よりも、「行動しなかったことを後悔する」ほうが強く心に残る傾向があるのだそうです。

行動しての後悔は、時間とともに忘れていくことも多いものです。チャレンジして失敗したことの後悔などは、やがて笑い話になることさえあります。

一方、行動しなくて後悔したことは心に残り続けます。時間がたつほどに大きくなっていくこともあるでしょう。それが人生の最後に次々と浮かびあがってくるのかもしれません。

「やり残したこと」が多いほど、後悔のある人生になる。できれば、「やり残したことはない」と言える後悔のない人生を送りたい。そう考えるのは“今”を生きている人なら当然でしょう。(「はじめに」より)

では、どうすれば「やり残したことはない」といえる生き方を実践できるのでしょうか? 著者がこのことを探究する過程で出会ったのが、ポジティブ心理学の「ウェルビーイング」だったのだとか。

端的にいえばそれは、「満たされた幸せな人生」。著者はそこに、死を前にしても「やり残したことはない」「自分なりによく生きた」と思える生き方であるとの解釈を加えています。

そして本書では、自身の専門分野であるキャリア理論をベースに、それを「ポジティブ心理学」と呼ばれる「どうすれば幸せになれるか」を科学的に研究する心理学の新たな分野と組み合わせることで、ウェルビーイングな生き方を実践するための手段を提示しているのです。

きょうはそのなかから、第2章「仕事で『やり残したことはない』と思える人生にする」に注目してみたいと思います。

仕事をしていて、どんな時間が一番楽しいですか?

ポジティブ心理学では、さまざまなことで自分の「強み」を発揮できているときに、もっとも充実感をおぼえ、幸せを実感しやすいといわれているそうです。なぜなら私たちは「強み」を発揮しているとき、“ありたい自分”を生きているから。

もちろん日常において多くの役割をこなすなか、本来の自分らしさを見失ってしまうことも少なくはありません。しかしそれでも意識して自分の「強み」を発揮していけば、ポジティブ感情が生まれ、自分らしさを取り戻していけるというのです。

なおポジティブ心理学では、「人の普遍的な強み(キャラクター・ストレングス)」として次の6つの領域で24の「強み」をあげているのだといいます。

誰にも当てはまるものが必ずあるはずだということなので、確認してみることにしましょう。

◇知識・知恵:創造性・好奇心・向上心・知的柔軟性・大局観

◇勇気:誠実さ・勇敢さ・忍耐力・熱意

◇人間性:親切心・愛する力(愛される力)・社会的知性

◇正義:公平さ・リーダーシップ・チームワーク

◇節制:寛容さ・謙虚さ・思慮深さ・自律心

◇超越性:審美眼・感謝・希望・ユーモア・スピリチュアリティ(精神性)

(60ページより)

これら24の「強み」それぞれを、「私には〇〇がある」と自分に聞かせるように声に出して読み上げてみれば、ピンとくるものがあるはずだと著者は述べています。

なお、私たちの「強み」はひとつではなく、そのときどきで順位が入れ替わることもあるもの。そのため、自分の「強み」を書き出した紙を家族や友人、パートナーに見てもらい、意見を聞いてみれば、客観的に自分の「強み」を理解できるかもしれません。(58ページより)

大変だった仕事の山を越えたとき、どんな景色が見えましたか?

ここでいう「山」とは、難易度が高く、困難な仕事のこと。仕事で「登れるかどうかわからない山」に直面した経験は、誰にでもあるものではないでしょうか?

困難な仕事は、自分を高めるチャンスです。

もちろん、「難易度が高すぎて100%無理」と感じる案件に挑んでも、心を痛めてしまうかもしれません。しかし、「できるかもしれない」と少しでも確信めいたものがあれば挑戦してみてほしいのです。(100ページより)

確率ではなく可能性にかけて挑んでみれば、それは大きな成長の機会になるということ。しかも困難に挑み、それを乗り越えた経験は、間違いなく自分の財産になるはず。そして、その財産のひとつは「自己肯定感」が高まることだといいます。

自己肯定感とは文字どおり、自らを肯定する感覚のことです。

自己肯定感が高ければ、長所だけでなく短所も含めてありのままを受け入れ、自分自身を尊重できます。(100ページより)

そして自己肯定感が高まるとポジティブ感情が起きやすくなり、健全な人間関係も築きやすくなるもの。また自分を信じていることになるため、挫折や落ち込んだ状態から回復するレジリエンス力も高まるそうです。

困難な仕事の途中では、ときにくじけそうになることもあるかもしれません。そのようなときも、決して投げ出さないでください。周囲に助けてもらいながら、最後まで走り続けましょう。(100ページより)

困難な山に直面しても逃げ出さずに最後までやり切れば、当然ながら自己肯定感が高まることになります。そして自己肯定感が高まっていけば、「自己効力感」も高まることになるでしょう。自己効力感とは、「きっとできる」「きっとうまくいく」と感じられること。

そんな自己効力感が高まれば、なにごとにも挑戦しようと思えるようになるはず。そして、たとえ失敗したとしても、「次はどうすればうまくいくか」と考えられるようになるわけです。(99ページより)

ウェルビーイングな生き方には基本的な法則があり、それを知っていれば自分なりの幸せが実現できるそう。著者はそれを「四つ葉のクローバー理論」と名づけています。

見つけると幸せになるとされる四つ葉のクローバーの名を冠したこの理論にのっとれば、誰でも幸せを見つけ、育てられるということ。よりよい幸せを実現するために、そうした考え方に基づく本書を参考にしてみてはいかがでしょうか?

Source: 日本実業出版社