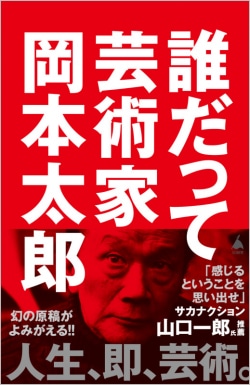

『誰だって芸術家』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

「人生には、道がないからおもしろい」。そう断言する岡本太郎さんの根底にある絶望とは

[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)

古い考えにわざわいされて、まだ芸術をわかりにくいものとして敬遠し、他人ごとのように考えている人があります。私は、このすべての人々の生活自体であり、生きがいである今日の芸術にたいして、ウカツでいる人が多いのがもどかしい。(「序章 そもそも芸術ってなんだ!?」より)

岡本太郎さんは、『誰だって芸術家』(岡本太郎 著、SB新書)の冒頭でこう述べています。それは一般的に、「絵とは、こういうものだ」という固定観念が根づいていて、“純粋な、素直な鑑賞”を邪魔しているからに違いないのだと。

自分では気づかないうちに、人はいつの間にか古い習慣の無批判な虜になっているというのです。これは、とても共感できることではないでしょうか?

芸術鑑賞は、近所づきあいや処世術などと違い、純粋に直観しなければならないもの。したがって、まずは“不要な垢”を取り除いてから取り掛かることが先決であるということ。しかも人から聞いたり教わったりするのではなく、“自分自身が発見する、自分の問題”として。

そうすれば自然に、自分自身で、直に芸術にぶつかることができるというわけです。

ここで私は「芸術」の説明をするのではありません。私のつねに主張していることですが、芸術は絶対に教えられるものではないのです。(「序章 そもそも芸術ってなんだ!?」より)

つまり本書においてもそうした考え方に基づき、芸術や、そこに関わってきた自身のプロセスを綴っているのです。印象的な、2つのトピックスを抜き出してみましょう。

生きる絶望を彩ること、それが芸術だ

生きる瞬間、瞬間に絶望がある。

絶望はむなしい。しかし絶望のない人生もむなしいのだ。絶望は、存在を暗くおおうのか。

だれでも絶望をマイナスに考える。だが、逆に猛烈なプラスに転換しなければならない。絶望こそ孤独のなかの、人間的祭りである。

私は絶望を、新しい色で塗り、きりひらいていく。絶望を彩ること、それが芸術だ。

絶望するとき、あたりがくろぐろと淀む。そのむなしさを抱きながら、私はまったく反対の世界をひらくのだ。(24ページより)

人は幼いころから、「人生をどう貫くべきか」ということを意識・無意識に模索しながら生きています。岡本さんも同じで、小学校に入ったばかりのころにはすでに、目に見えない混沌とした未来の運命やその予感を、“一種の恐怖的な旋律”をもって見据えていたのだそうです。

自分の道は“いのち全体”を賭けて切り拓いていかなければならないもの。

しかし周囲の大人たちを見てみても、ほとんどが諸条件のなかで惰性に流されていると気づいたのだとか。そのため、その虚しさによって幼心が動揺したというのです。

よく覚えているが、小学校2年のときに、来る日も来る日も、一日中、死にたい、死んでしまおうか、「自殺」が心の奥につきまとって離れなかった。それは執拗に、恐怖と救いの双面で迫ってくる夢魔だったのだ。

どう、この世界にーー希望と不安。まさに、無限の夢と絶望感のなかに閉ざされる思いがした。(25ページより)

そして年ごろになってようやくその苦しみを乗り越え、やがてごく自然に「芸術」の方向に進み出したのだといいます。

小学校2年生でそんなことを考えているとは驚きですが、しかしこれは人生の要所要所においてさまざまな苦悩に対峙することになる、すべての人に当てはまることでもあるのではないでしょうか?

オレの人生はおもしろいねえ、だって道がないんだ

私は「対極主義」を唱えた。日本の文化界、美術界の惰性的状況に挑んだのだ。以来、ずっとそのスジをつらぬいてきた。

だがそれを「主義」として主張し、広めようとはしなかった。主義という型にはめると、対極は死んでしまう。理論づけて同調者をもとめたり、ロジカルに一般化しようとするよりも、私は孤独のなかで、いわばナマ身で、両極の間に引き裂かれて生きたい。あくまでも己れ自身の生きるスジとして、悲劇的に深めていくべきだと思ったからだ。

だから対極はいまも私の生き方の根源にある。(38ページより)

その芽を自覚したのはパリにいた学生時代、ソルボンヌのオートゼチュード(特別学科)で週に一度、哲学関係の教授や専門家たちが集まるヘーゲルの「精神現象学」の講義に参加したときのことだったそう。

強烈な弁証法論理に触れて情感的なショックを覚えたものの、結果としては自身のなかに問題が残ったのだそうです。

それは彼の最終哲学の観念、「テーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼ」、弁証法の結末となるジンテーゼ(合)の哲学概念に納得できない面があったからだ。

私自身の生命的実感として、いま、なまなましく引き裂かれながら生きている。

「正」の内にまた相対立する「反」が共存しており、激しく相剋する。「反」の内にまた逃走する「正」がゆるぎなくある。その矛盾した両極が互いに激烈に挑みあい、反発する。

人間存在はこの引き裂かれたままの運命を背負っている。ヘーゲルのように理論を前提としたのではなく、この永遠の矛盾に引き裂かれてあることのほうが、はるかに現実的な弁証法。弁証法は正・反・裂かれてあることが絶対なのだ。(39ページより)

こう述べる岡本さんは、振り返って思うのだといいます。「よくこの人生、一筋に貫いて生きてきたものだ」と。

生命は、どんどん勝手に伸びていってしまうもの。伸び、開き、縮んで、また伸びていくものだからこそ、困惑し、絶望するというのです。

しかし、「アッと眼をおさえ、あわてながら、それに引っ張られていく」のだともいいます。いってみれば、無限に転げていくような状態。そのあとが有無をいわさず自身の運命となるということです。

バラバラに乱れた渾沌のなかに、生命をつらぬきとおすのだ。

ときどき、声を出して笑う。

「おもしろいねえ、じつに。オレの人生は。だって、道がないんだ」(40ページより)

目の前には、いつだってなにもない。ただ前に向かって心身をぶつけて挑むだけ。その瞬間があるだけだということであり、そこに意味があるということ。それもまた、すべての人にあてはまるものだといえそうです。(38ページより)

芸術とはすべての人が生まれながらに持っている情熱であり、欲求なのだと岡本さんは説いています。ただそれが幾重にも、厚く目隠しされているだけなのだと。

だからこそ重要なのは、それを外すこと、そのきっかけや方法を一緒に探すこと。そういった強いメッセージは、多くの人の心に響くことでしょう。

Source: SB新書