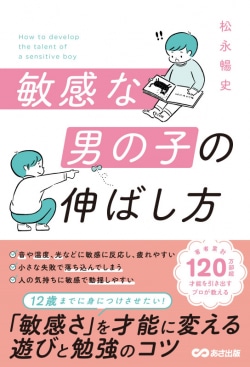

刺激に敏感で落ち着きがなく、傷つきやすい「敏感な男の子」

北京冬季オリンピックで4回転アクセルに挑戦した、フィギュアスケートの羽生結弦選手。羽生選手の子ども時代を知る人は、ほかの子どもにはない「繊細さ」があったといいます。

記者会見で「何一つ挑戦じゃないことは存在していないんじゃないか」と語った羽生選手は、どのように「繊細さ」を持ちながら、「精神的なタフさ」も身につけたのでしょうか。

『敏感な男の子の伸ばし方』の著者で、自身も敏感な子ども時代を過ごし、独自の生き方を見つけた教育コンサルタントの松永暢史さんに、こうした敏感な性質を持った男の子の子育てについて解説いただきました。

松永暢史氏

男の子の「繊細さ」は理解されづらい

わたしは教育環境設定コンサルタント、およびプロ家庭教師として、子どもを育てる親のサポートをしています。高校時代に家庭教師を始めてから50年近く、小・中・高校生の親子とずっと間近で向き合ってきました。親のニーズにお応えしながら、子どもを「壊さない」ようにして教育環境をつくり、志望校合格へと導くのが仕事です。

教え子のなかには、敏感な性質をもった子が確かにいます。10人に1~2人くらいはそういう子でしょうか。どの子もすべて、すばらしい魅力と能力、そして果てしない可能性をもっています。

ところが、親御さんたちのほとんどは、こうした敏感な特徴をもつ子を「育てにくい」とおっしゃいます。特に目立つのが、男の子の親御さんです。おそらく、学校で求められる「まわりの子と同じことができる」という基準や、「男らしく育てなければならない」という社会の風潮に合わせようとしているのも原因でしょう。

女の子の場合は、まわりから「繊細なのね」と理解してもらえても、男の子の場合は、親や教師、あるいは友だちにまでも、敏感さを「ダメなもの」として刷り込まれがちです。「繊細」という言葉は、男の子にはネガティブな意味で使われるのです。

実はわたし自身も、敏感さをもって生まれた人間の1人です。幼いころから外部の刺激に敏感で落ち着きがなく、傷つきやすい子どもでした。けれども、親やまわりが理解し、個性を認めてくれたおかげで、自分の進む道を見つけ、今ではプロの家庭教師や教育作家として生きることができています。わたしのような敏感さをもつ男の子たちは、特徴をつかみ、自信をつけてあげれば、大きく活躍することができるのです。

敏感な男の子を育てるうえで大切にしたい2つのこと

敏感な子どもが敏感であるゆえんは、「感受性」にあります。「感受性」とは、五感によってさまざまな情報や環境の変化をキャッチして、心(脳)のなかで処理していく力です。この感受性のレベルが非常に高いのが敏感くんなのです。感受性は「感性」ともいわれ、知性と並ぶ人間の大切な能力の1つです。知性が多様であるように、感性も人それぞれ違います。

色に敏感な人もいれば、湿度に敏感な人もいる。雑音に敏感な人もいれば、音楽や自然音に敏感な人もいる。酸っぱさに敏感な人もいれば、苦さに敏感な人もいる。この違いは生まれ持ってのものではなく、後天的なのではないかと私は考えています。

もともと持ち合わせた敏感さに、家庭生活でのさまざまな経験が混じり合って「好き・嫌い」「心地よい・不快だ」が決まってくるのではないか、と。だからこそ、特に着想力に優れている敏感な男の子の親には、次の2つのことをしてあげてほしいのです。

(1)感受性を豊かに育てること

(2)表現力を身につけさせること

実は表現にもいろんな手法があります。たとえば、音楽や美術などの芸術活動はもちろんのこと、小説やエッセイを書いたり、お祭りで神輿を担いだり、ツイッターでつぶやいたり、ハロウィンで仮装したり……どれも表現です。

すべての表現は、「自分はここにいる!」と伝えるためのものです。人間には「自分がここにいる」と他者に伝えたい欲求があります。表現することで自己の存在を確認し、他者に受け入れてもらったと実感できるからです。受け入れてくれる他者はたった1人でもよく、この欲求はきっと本能のようなものではないでしょうか。

ときには、家庭のなかで感受性そのものを否定されて、壊されてしまう子もいます。感受性とは、環境によって開花できるか否かが決まってしまうものなのかもしれません。そう考えると、家庭の役割はけっして小さくありません。だからこそ、この2つさえ達成できれば、もう親としての役目はじゅうぶんともいえるのです。

-

- 敏感な男の子の伸ばし方

- 価格:1,485円(税込)

これからの時代を生きる上で必須の「感性」

今、社会は大きな変革のときを迎えています。これまでの正しさが正しいとは言い切れない時代に、もうすでに突入していると感じます。

会社に行かなくても仕事ができることに、多くの人が気づく時代がくると予測した人はいるでしょうか。若者はテレビを見ません、新聞もとっていません。電車のなかで雑誌を読む人も、文庫本をめくる人も少なくなったように思います。こんな未来を誰が予想したでしょう。子どもたちは、これから予測がつかない未来を生きていくのです。

これからの未来には必ずコンピュータが存在します。人間よりもはるかに多くの情報を持ち、はるかに計算が速く、はるかに情報処理能力の高い機械です。同じ土俵では勝てるはずがありません。

では、どこで勝負するのか。それは機械にはできない人間ならではの「感性」です。処理された情報を受け止める心の部分です。機械に「クオリア」(感覚的な意識や経験、質のこと)なんてわかるはずがありません。繊細で画一的ではないその部分を支えるのは、やはり人なのです。敏感さを持った人は、これからの時代、必ず求められる存在になります。

とはいえ、社会で生きていくためには、鋭い感受性や優れた着想力があっても、アイデアを誰かの役に立つものに変えていく知性や、それをうまく誰かに伝える表現力がなければ意味がありません。

敏感な男の子は感受性や着想力を磨いていくと同時に、学力を伸ばしていくことも大切になります。わが子の「表現したい!」という気持ちを育てながら、学力も伸ばしていける親になりたいものです。

松永暢史(まつなが・のぶふみ)

教育環境設定コンサルタント。教育アドバイザー。1957年東京都生まれ。慶應義塾大学文学部哲学科卒。「受験プロ」として音読法、作文法、サイコロ学習法、短期英語学習法など、さまざまなメソッドを開発。個人指導歴45年。専門は入試国語、古典。教育や学習の悩みに答える教育相談事務所V‐netを主宰。著書は『男の子を伸ばす母親は、ここが違う!』(扶桑社)、『落ち着かない・話を聞けない・マイペースな 小学生男子の育て方』『将来の学力は10歳までの「読書量」で決まる!』(以上、すばる舎)、『「ズバ抜けた問題児」の伸ばし方』(主婦の友社)など多数。韓国語、中国語、ベトナム語などにも翻訳されている。

松永暢史(教育環境設定コンサルタント) 協力:あさ出版

株式会社あさ出版のご案内

あさ出版は、創業者がビジネス書の出版社出身であることから、1991年ビジネス書分野の出版からスタートしましたが、現在では一般書、語学書にまでジャンルを拡大しています。書籍の力を信じ、すべての働く皆様に、「わかりやすくて役に立つ」書籍を、かつ「生きる勇気・働く情熱」を生み出していただける書籍を発行していくこと、これが私たちの使命です。

関連ニュース

-

業界をハシゴする越境者になれ! ホリエモンの新刊が話題

[ニュース](自己啓発/一般・投資読み物/株式投資・投資信託/ビジネス実用/倫理学・道徳/社会学)

2017/06/10 -

人に頼ることは迷惑なのか? 「助けて」と言えるために知っておきたいこと

[ニュース](家庭医学・健康)

2021/03/13 -

大河ドラマ「青天を衝け」渋沢栄一、その孫が感じた人生の意味とは

[ニュース](自己啓発/倫理学・道徳/エッセー・随筆)

2021/02/25 -

同じ「世帯年収1000万円」でも全然違う!46歳男性と38歳女性、投資でリスクを取れるのはどっち?

[ニュース](一般・投資読み物)

2023/03/13 -

『鬼滅の刃』主題歌のLiSAさんも実践! 就寝時の口テープ効果を医師が解説

[ニュース](医学一般/家庭医学・健康)

2021/01/28