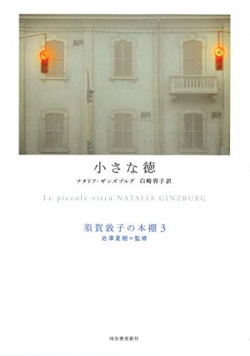

『小さな徳』

- 著者

- ナタリア・ギンズブルグ [著]/白崎 容子 [訳]

- 出版社

- 河出書房新社

- ジャンル

- 文学/外国文学、その他

- ISBN

- 9784309619934

- 発売日

- 2018/10/16

- 価格

- 1,980円(税込)

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

須賀敦子が強く“共感”を覚えたイタリア女性作家のエッセイ集

[レビュアー] 大竹昭子(作家)

今年は須賀敦子の没後二十年、来年は生誕九十年で関連書籍の出版が続いているが、本書は須賀が親しんだ作家の著作を紹介するシリーズの第三巻。

ギンズブルグは「この人の作品に出会わなかったら、自分は一生、ものを書かなかったかも知れない」と須賀に言わせたほど重要な作家だが、エッセイ集の半ばに来たとき、思わず笑ってしまった。最初の夫を亡くし、後に再婚した夫のことを書いた「彼と私」のところだ。夫と映画を見に行き、俳優のウィリアム・ホールデンがどの役か分からず、彼に呆れられた。

「彼は、興味を引かれたものは何であれ、自らの知識と教養として取り込むことができる。私は、人生で何より愛したものですら、ひとつたりとも素養として身につけることはできなかった」

好奇心をそそられるものはあっても、「通」にはならない。高揚感は心のなかにしまい込むだけでつながりは探さず、あっても自分には見えないのだ、というギンズブルグの言葉に、私もそうなの、とつぶやく須賀の声が聞こえてきたのである。

好奇心や感動をもたらす元をただちに分析したり、論理化したりするのは苦手で、身の内に静かに溜まったものが自然につながり、見取り図を描くのを待っている。自分好みに調理するより、対象のなかに味わいを見いだし差しだすのだ。

須賀が冒頭の言葉を述べたのは、ギンズブルグの『ある家族の会話』を訳したときだが、この作品が普遍的な家族の肖像になっているのも、自分を消して黒衣(くろご)に徹する手法が活きているからにまちがいないのである。

ギンズブルグは、自分は音楽は分からないが、小説を抑揚と韻律にしたがって書いているような気がすると書く。須賀も自分は音楽のセンスがないともらしていたが、書かれたものには紛れもない音楽性があった。体を信頼する点で、ふたりは同志だったのだ。