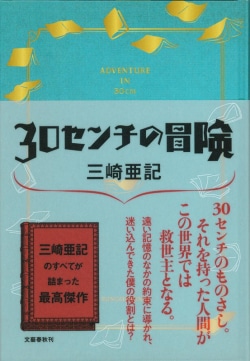

『30センチの冒険』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

30センチの冒険 三崎亜記著

[レビュアー] 岡本啓(詩人)

◆優しい言葉が支える異世界

物語は「オブジェのようなバス停」から始まる。あらすじは書かない。展開していく冒険には読み手が一番初めに出会って欲しい。かわりに七つの章の冒頭文を少しだけ書き抜こう。「巨大な野菜を一口大に切ってゆく。」「街はずれの『見張り塔』まで、木靴に砂を入れて歩いた。」。並べてみるだけで不思議な想像力の広がりを感じるはずだ。

「象の墓場」という言葉をご存じだろうか。自分の死を悟った象がそこへ向かうという。そんな伝説をヒントに記述された物語中盤のシーンが美しい。「獣舎の前庭には、片牙の折れた象がたたずんでいた。朽ち果てた廃墟(はいきょ)に残された彫像のように、ただ静寂だけが、老いた象を覆っている。」。著者は言葉のもつ表情を存分に利用している。「歪(ゆが)みの嵐」「貯刻地(ちょこくち)」「マ」という独自の単語が、物語の中の異世界では登場する。これらは意味を断定できないがゆえに意味が加えられ、未知の概念をそれぞれ担っている。言葉に支えられて架空の世界は存在するのだ。

登場人物たちの思惑が渦巻くなかでも陰湿な雰囲気はない。それはこのファンタジーの舞台が砂漠の地であるという理由だけでない。主人公たちに危機はある、けれど著者のこめる悪意がないのだ。奇妙な遠い世界の冒険であるにもかかわらず、たしかに身近な優しさがあり、タイトル通り三十センチの丁寧な距離感がある。三百五十ページを超える分厚い一冊だけれど、親しみやすく、中学生にだって推薦できるはずだ。

エピローグには、とりわけ胸が熱くなった。その結末を語ることをしないかわりに、一篇の詩を添えたい。「象の墓場」という題だ。早逝した岩手の詩人、村上昭夫が結核と闘いながら記した。「象の墓場が/私をひきつけるのはなぜだろう」こうはじまる。「それは恐らく/象の墓場から抜ける風の洞窟があって/象は其処(そこ)から/皺(しわ)寄った皮膚を捨て/鼻を捨て耳を捨て目を捨てて/それからは誰も説くことのできない世界へ/当然のように歩いて行くからだ」

(文芸春秋・1998円)

1970年生まれ。著書『となり町戦争』『バスジャック』『失われた町』など。

◆もう1冊

三崎亜記著『失われた町』(集英社文庫)。30年ごとに起きる町の消滅。