『ノースライト』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

【『ノースライト』刊行記念特集】横山秀夫インタビュー 川の流れに戻っていく

[文] 新潮社

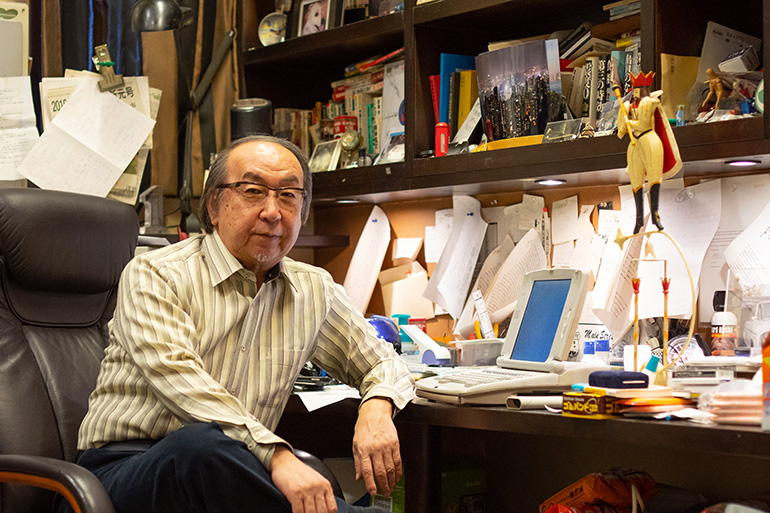

横山秀夫

『64』から六年。「横山ミステリー史上最も美しい謎」は、いかにして生まれたのか。著者が語る『ノースライト』誕生秘話!

***

――『ノースライト』は、月刊誌「旅」に連載され、全面的な改稿を経て、今回刊行に至りました。書き始めるに当たって「旅」という場を意識されましたか。

大いに意識しました。行く先々の風情を盛り込んだ「旅情ミステリー」の形を借りつつ、「人生の旅情」を書いてみたいなあとか思った記憶があります。流れる川から、知らぬ間によどみに迷い込んでしまった人が、何か小さなきっかけで、再びゆっくりと流れに戻っていくような……。旅の途中で自分がどこにいるのか、自分はいったい何者なのかわからなくなって、足を踏み出せなくなってしまった人に、道しるべのような光が降るみたいな……。それまで私は、定点主義というか、限られた地域や組織に固定カメラを据え、そこで巻き起こる「コップの中の嵐」を書き続けていました。でも今度は「旅」というお題を出されたのだから、あちこち取材に飛び回ろうという意気込みで、実際、いろんなところを訪ね歩きましたよ。

――『ノースライト』の主人公・青瀬稔は家の設計をする一級建築士ですが、子供時代はダムの工事現場で働く両親に連れられて、あちこち転々と「渡り」をしていたという設定です。定住と旅というテーマは、どこから来たのでしょうか。

人にとって「住む」とはどういうことなのかという自問がまずあり、そして以前から興味があった、遊牧民やサーカス団の家族のような一カ所に定住しない人たちのことを考えました。あれこれ取材を進めるうち、ある建築家の方が、子供の時代に「渡り」をしていたと聞き、詳しく話を伺うことができました。「住む」と「建築」と「旅」が一本の線で繋がった気がして、それでその建築家の来歴を主人公の背骨に据えることにしたんです。ただ、「渡り」の経験を本人がどう感受し、人格形成やその後の人生にどう影響を及ぼしたかについては、一〇〇パーセント私の解釈に基づく創作ですし、そもそも青瀬は「建築家」を名乗ることに躊躇(ためら)いを覚える「建築士」ですから、モデルにしたなんて失礼で言えません。まあ、警察小説でもなんでもそうですが、似通った境遇に置かれた十人の人間がいたら、ある一定の傾向は押さえつつも、十通りの人格を創出するのが作家の仕事です。こういう環境で育ったらこういう人間になるなんて決めつけたら、小説を書く意味がありませんものね。

――青瀬が施主のたっての希望で設計した家なのに、そのY邸に越してきたはずの家族の姿がない。がらんどうの家に一脚の古ぼけた椅子だけが置かれていたというのが、『ノースライト』の発端です。この「横山ミステリー史上最も美しい謎」は、どこから生まれてきたのでしょうか。

分脳です。日頃、ミステリー脳と人間ドラマを考える脳が別々に活動しているので、それが出会う場所というか、ベストマッチを見つけるのが一番の肝なんですね。デビュー当時から、短編を書く時は、ミステリーと葛藤劇を高い次元で融合させることを執筆の目標に掲げてきました。長編の『64』でもその融合を試み、『ノースライト』ではさらにミステリー度を強め、それ以上に青瀬の言動の自由度を高めました。青瀬は刑事でも探偵でもないわけですから、ミステリー脳が作った推理小説のフレームは気にしなくていいよ、どんなに脱線してもいいよ、と免罪符を与えたということです。

――どんなに美しい謎でも、それは出発点に過ぎない。

もともと、厳密にプロットを作るほうではありません。それはぼんやり置いておく程度。それよりまず、冒頭で主人公に強い負荷を懸け、心に巻き起こる感情を推進力に物語を展開させるのが私の作法です。建築士にとって最も負荷の懸かること、言い換えるなら、最も起こってほしくないことは何かと考えた時に浮かんだのが、自信作の家に人が住んでいないという光景でした。プロットより先に主人公の気持ちが動き出す。そうすることによって、作り物感というか、いかにも小説的な輪郭線を消せると思っているんです。

――組織と個人の葛藤を描いてきた横山さんですが、今回は家族というテーマが前面に出てきた印象があります。

短編でもずっと、「家族」は重要なファクターとして盛り込んできたつもりです。作中に占める量は僅かでも、実感に基づく一行を心がけていました。『64』は仕事小説には違いありませんが、家族の比率もかなり高めましたよね。そして『ノースライト』では、満を持してではないですが、真正面から「家族」と向き合いました。いくつもの家族のありようを重ね合わせることで、見えてくる機微がありました。「家」の話を書くということは、すなわち「家族」のことを書くことだという発見もありましたね。