傍若無人なヤクザ銀行マンと新米社員。でこぼこコンビが金融業界の闇にメスを入れる! 中山七里【刊行記念インタビュー】

インタビュー

- KADOKAWA 本の旅人

- [インタビュー/レビュー]

- (文学・評論)

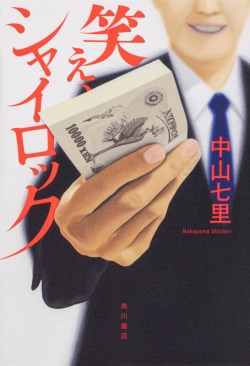

『笑え、シャイロック』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

【刊行記念インタビュー】中山七里『笑え、シャイロック』

『さよならドビュッシー』でデビューし、今年で作家生活十年目を迎える中山さん。

これまでミステリを中心にさまざまなジャンルの作品を発表してきたが、『笑え、シャイロック』は若手銀行員を主人公にした長篇小説。

債権回収業務に携わる主人公の眼を通し、日本経済の闇を描いたミステリだ。

お金がからむと本性が出る

――中山さんはこれまでさまざまなジャンルのミステリをお書きになっていますが、今回は銀行が舞台です。なぜでしょう。

中山 金融と組織をテーマに書いてみないか、と出版社から依頼されたからです。課題だったのは金融工学などの難しい知識をどこまでハードルを下げて書くか。ページを繰る手を止めさせてはいけないので、リーダビリティを確保したうえでどこまで深い話を書けるか。それが挑戦でした。

――舞台は銀行。仕事は債権回収です。これ自体、銀行業務の中では、表だって紹介される機会が少ない仕事ですよね。

中山 みなさん、融資については、ご自身で住宅ローンを組んだりしていてご存じだと思います。ところが、回収については、実際に回収された人でないとわからない。

――主人公の結城は大手銀行の若手行員。回収業務に回されて腐っているところに、山賀という先輩と出会って回収の重要性に気づきます。彼らの回収のための奮闘がこの小説の面白さの一つです。

中山 金融の両輪は融資と回収。この二つがバランス良く回って前に進んでいきます。しかし、一見、うまく両輪を回しているように見える銀行でも、実は、バブルの負の遺産がまだ残っているんですよ。どこの企業もそうなんですが、いわゆる簿外処理、帳簿に出てこない債権、売掛金が必ずあるんです。決算書を見てもわからないお金の流れですね。銀行に限らず、会社として外に出せないことがあるということは、それがずっと内部に留まっているということです。膿が外に出ない状態でずっと体内にあるということなんです。会社が健全になるためには、どこかのタイミングで出さなければならない。『笑え、シャイロック』では、それを銀行の回収行動にからめて書いたつもりです。ですから、一般の会社にお勤めの方にもなるほどと思っていただけると思いますね。

――銀行だけでなく、どこの会社でもあり得ると。しかもお金は、すべての人にとって関心があるものですよね。

中山 お金は命の次に大事だと言う人もいるくらい大切なものですからね。お金のからんだ話になると、その人物のエゴやホンネ、本性が出てくるんです。普通、小説で扱う人間模様は、日常では目にしないくらいエキセントリックだったりするじゃないですか。それはもちろん、小説だから、フィクションだからですけど、現実で人間がそうなる瞬間がある。それはお金がからんだ時なんです。お金は、借りる時には、貸す側も借りる側もいい顔をするんですよ。でも、返す時になると途端に本性が出てきます。だから、かなりノンフィクションに近いフィクションが書けますね。

――借りたものは返す、が人間の基本ですが、回収業務は、さまざまな事情があるにせよ、それができなくなった人を相手にしなければならない。大変な仕事ですよね。

中山 回収される側に問題があるのは当然ですが、回収する側にだって実は問題があるんですよ。会社からのプレッシャーもあるし、借りたお金を返せという怒りもある。その逆に借り手への同情もある。そんな複雑な感情を抱えたうえで、回収行動をどこまで突き詰めるかが、その人のプロフェッショナルとしての矜持だったりする。主人公の結城と、結城に影響を与える先輩の山賀を通して描いているのはその部分ですね。

すべてのサラリーマンへ

――結城にとって山賀は回収のパートナーでもあり、メンター(師)でもあるわけですが、まさにプロフェッショナルの矜持を持った人物です。しかし一方で、その嬉々とした回収ぶりから、『ヴェニスの商人』の金貸しの名前に由来する「シャイロック山賀」の異名を取っています。

中山 主人公を結城という若手社員にしたのは、ビルドゥングス・ロマン(教養小説、成長小説)を書きたかったから。そこで、最初に目標となる人物を登場させたかった。すぐに退場させることになるんですけど。

――結城がそうだったように山賀に魅力を感じる読者も多いと思うのですが、早々に殺されてしまう……。これは明かしてもいいんですか。

中山 けっこうです。

――驚いたんです。結城が山賀に影響を受けたり、反発したりしながら成長していく物語だと思ったので。

中山 それじゃ普通の話になっちゃう(笑)。おっしゃる通り、二人三脚でやっていくというのはありがちで、読むほうの予測がつく。予測がつく物語というのは、安心感がある一方で飽きられるおそれがあるんです。僕の小説は、いったんページを開いたら最後までページを繰る手を止めさせないという特徴がありまして、その工夫として、魅力あるキャラクターをあっさり見殺しにする。

――読者が好意を抱いた頃に……。

中山 キャラクターを大事にするという気持ちがないんですね。キャラクターで読ませる小説がありますけど、僕はあまり好きじゃないんです。あってもいいとは思いますけど、ほかの人が書いているなら僕が書く必要はない。では、キャラで読ませないなら何で読ませるのか。テーマです。僕の小説ではキャラクターはテーマに奉仕する、小説を面白くするための存在です。ディーン・クーンツは『ベストセラー小説の書き方』で、主人公に試練を与えよ、と書いていましたよね。だったら、一番大事な人物を殺すのが一番いいな、と。

――たしかに山賀を失ったことで、結城は精神的にも、仕事でも試練を与えられます。山賀が回収に取り組んでいた厄介な案件を引き継ぎ、犯人捜しまで始める。しかし、結城はそこで歯を食いしばってがんばります。思わず応援したくなりましたね。

中山 実は、頭の片隅にあったのはフランシス・コッポラ監督の名作映画『ゴッドファーザーPART2』だったんです。「1」も面白いのですが、なぜ「2」かというと、それまでマフィアの世界に無縁だった三男(アル・パチーノ)が否応なく抗争に巻き込まれていく。自分を押し殺しながら、その地位にふさわしい人間になろうと努力していくんですよね。あれだ、と書いていて気づきました。いつもそうなんですが、書いているうちに、だんだん、かつて感動した映画と重なる部分が見えてくるんです。ただ、これまで似ていると指摘を受けたことはないので、読者のみなさんはおわかりにならないと思いますが。

――なるほど。そのお話を念頭に置いて読み返すと新たな発見がありそうです。

中山 あと、これはみなさんそうだと思うんですが、サラリーマンをしていると、この先輩すごいな、と思うことってあるじゃないですか。でも、ある日、その先輩がいなくなり、自分がその役割を担う日が来るんですよね。山賀が退場することで、そういう時にどうするの? ということも敷衍して書ける。『笑え、シャイロック』は、金融の話ではあるんですが、同時にすべてのサラリーマンの話でもあるんです。僕もなんやかんやで二十八年間サラリーマンをやってきたものですから、サラリーマンが感じていることや、仕事への矜持は多少なりともわかっているつもりです。今回は、それを小説に落とし込んでいるので、ミステリファン、金融小説ファン以外の読者にも楽しんでいただけると思います。

お金の最終処分場

――金融という題材に、殺人事件の捜査を加えることで、回収相手が容疑者にもなり、回収業務が犯罪捜査と直結しています。実に無駄のない構成だなと思ったんですが。

中山 金融と組織というテーマに加えて、死体を転がせというのはKADOKAWAさんからのオファーだったんですよ。僕はオファーはぜんぶ小説に入れるようにしています。なぜかというと、出版社の注文を聞いて、百を依頼されたら百二十にして返すというのが僕のいまのスタンス。そう言うと、作家じゃなくて職人だろうって言われますけど、職人でいいと思っています。書きたいものはあるか、と版元さんからよく聞かれますが「書きたいものほど書きたくないものはない」と答えます。

――それはなぜですか?

中山 ネタがぜんぶなくなった時のために取ってあるんです。実はデビューの時に、物語を百通り考えたんです。来年、作家十周年で、五十数作目が出ることになるのかな。いまの連載分を含めて八十までは書いている。それでもあと二十はネタが残っているんです。ところが百一作目がなかなか思いつかないんです。

――桁が違う。相づちが打てません(笑)。

中山 物書きになってしまったら、持続しなければだめじゃないですか。賞金をもらいました、はいさようなら、では泥棒と同じ。版元さんと読者の期待に応え続けなかったら作家ではない。作家っていうのは肩書きじゃなくて状態ですから。

――おっしゃる通りですね。そして、中山さんの小説は題材が多岐に亘るだけでなく、作者のことを意識させずに読者を物語に引き込む。経験に基づいたものではなく、想像力で書くとよくおっしゃっていますが、エンタメ作家の王道だと思います。

中山 読者は僕の言いたいことなんて聞きたくないでしょう(笑)。自分の考えを作品に入れようとは思いません。『総理にされた男』のように政治を扱った作品もありますが、あくまでもエンタメ。自分の政治信条を入れたつもりはまったくありません。いまの時代に主人公がこういう人間でなかったら有権者がついていけないから、そうしただけ。今回も、金融はこうであるべきだ、なんてことは書いていません。

――中山さんの主張ではなく、実際にこういうことが起きているんじゃないか、ということをお書きになっている。たとえば、バブル崩壊の後始末がテーマの一つになっていますね。

中山 バブル崩壊は大蔵省の総量規制と日銀の金融引き締めで起きたと言われていますけど、すぐに弾けたわけではなくて、長い時間をかけてゆっくりと崩壊していったんです。その間に、銀行を始めとする大企業で何が起こっていたか。担当者が責任を取らなかった。もしもその時限界まで責任を取っていたら、バブル崩壊の影響はここまで長引きはしなかったでしょう。

それがどういうことかというと、いま、医療費を削減するって言ってるじゃないですか。以前、政府は銀行や航空会社を助けるために税金を投入しましたよね。ということは、あの時のお金がいまあったら、お金が足りないなんてことはなかったかもしれない。つまり、バブルの処理を誤ったことがいまだに尾を引いているんです。政治家や官僚は責任を取らないとよく言われますけど、それは民間企業だって同じじゃないの、ということです。

――そして、その責任を取らなかった後始末をしているのが、債権回収を行う山賀であり、その後を継いだ結城です。金融の世界の光と影の影の部分ですね。

中山 いわばお金の問題の最終処理場です。どんな仕事でも、最終処理場にいる人間は達観するんですね。だから山賀は人間的に達観している。世の中には、最終処理場みたいなところが必要で、そこで仕事をしている人間の矜持を書くのは面白いと思いました。それに、組織にいると、個人の信条を貫く、矜持を持ち続けるって困難なんですよ。でもその困難を乗り越えないと、人として次のステップに移れない。

――だから教養小説なんですね。山賀を見ていた結城が成長していく。

中山 お金がからむ問題ですから、小説のトーンとして、汚くなったり、冷たくなったりせざるをえないんですよ。バランスを取るためには、主人公がまだ若く、成長していく姿と、仕事に対するプライドを持つようになる過程を見せなければと思いました。

――中山さんがいま「文芸カドカワ」で連載している「バンクハザードにようこそ」もお金が題材になっていますね。

中山 僕がいま、KADOKAWAさんで書いているテーマは二つしかない。命とお金です。この二つならどんなドラマでも書ける。それがこの九年間でつかんだ実感です。命は刑事犬養隼人シリーズで、お金はノン・シリーズの『笑え、シャイロック』と、「バンクハザードにようこそ」で書いています。「バンクハザード~」はコン・ゲームが書けないか、という依頼から考えました。『笑え、シャイロック』が銀行内部の話なので、じゃあ、次は銀行の外部の話にしようと。続けて書かせてもらえるのは本当にありがたいです。

――来年はいよいよ作家十周年ですね。

中山 まだ明かせませんが、僕しかできないアホな企画を立てています。いま言えるのは、読者が悲鳴を上げるくらい、書いて書いて書きまくること。ご期待下さい。

* * *

中山七里(なかやま・しちり)

1961年岐阜県生まれ。2009年、『さよならドビュッシー』で第8回「このミステリーがすごい!」大賞を受賞し作家デビュー。快調なペースで新作を刊行。主な作品に『贖罪の奏鳴曲』『切り裂きジャックの告白』『七色の毒』『アポロンの嘲笑』『月光のスティグマ』など。「文芸カドカワ」2019年5月号より「バンクハザードにようこそ」を連載中。