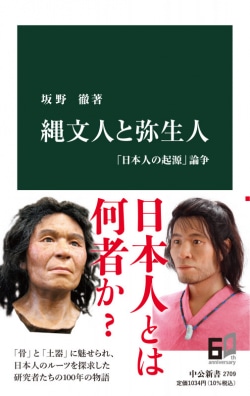

『縄文人と弥生人』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

【聞きたい。】坂野徹さん 『縄文人と弥生人「日本人の起源」論争』

[文] 磨井慎吾

■「つくられた」二項対立図式

土偶や土器の特別展が人気を博し、空前の縄文ブームといわれる昨今。だが登呂遺跡発掘に象徴される戦後の考古学ブームで「日本文化の源流」として熱狂的関心を集めたのは弥生であって、縄文ではなかった。

「今では忘れられていますが、みんなそんな昔から縄文には注目していなかったんですよ」と苦笑する著者は、主に人類学史を専門とする科学史家。日本人の起源に関する明治以来の人類学者や考古学者たちの議論を詳細にたどりつつ、現在多くの人が受け入れている「日本文化の基層となるのは縄文時代」という概念がいつごろ成立したのかを解き明かしていく。

そもそも、土器型式による「縄文」「弥生」という時代区分は日本独特だ。戦前は単に「石器時代」という西欧標準の区分が用いられた。ただ20世紀に入り、縄文土器の方が古いことが判明して以降、その担い手をどう位置付けるかで説が分かれていた。ここに記紀神話など国家のアイデンティティーの問題がからみ、人類学者と考古学者で意見がすれ違うなど日本人の起源論は迷走を重ねる。

考古学に基づく「縄文」「弥生」の時代区分が確立したのは昭和35年前後と比較的最近で、これはその後の人類学者の認識にも影響を与えたという。「縄文人、弥生人というカテゴリー自体が、いわばつくられたものといえます」

日本人の基層は在来の縄文人で、渡来系弥生人との混血で現代日本人が形成された…。約30年前から定説とされている〈縄文/弥生〉の二重構造モデルも、哲学者の梅原猛を中心とする新京都学派の独特な日本文化論の影響が指摘される。そして近年はゲノム解析で、〈縄文/弥生〉の二項対立図式も揺らぎつつあるという。その時の有力説も、時間の経過に耐えられるとはかぎらないことが実感できる。「それが科学史の醍醐味(だいごみ)なのかもしれませんね」(中公新書・1034円)

磨井慎吾

◇

【プロフィル】坂野徹

さかの・とおる 日本大教授。昭和36年、東京都生まれ。東京大大学院理学系研究科(科学史・科学基礎論専攻)博士課程単位取得退学。博士(学術)。専門は科学史。著書に『帝国日本と人類学者』など。