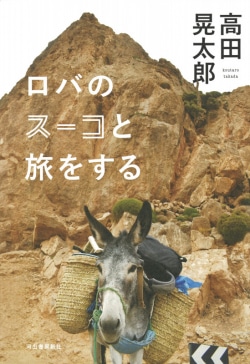

『ロバのスーコと旅をする』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

<書評>『ロバのスーコと旅をする』高田晃太郎 著

[レビュアー] 内澤旬子(文筆家・イラストレーター)

◆マイペースな相棒と共に

近代以前、人類は暮らしの多くを家畜の筋力に頼って生きていた。荷を運びたければ荷車を引かせ、車輪が走らぬ悪路では背に直接荷物を積んで歩かせていた。

石油を動力源とする自動車や耕作機械が発明され、世界中に普及していくにしたがって、彼らは姿を消していく。

ロバも消えゆく家畜のひとつである。本書の著者はそんなロバの背に荷物を載せ、SNSで発信しながら歩き旅を敢行する。場所はイラン、トルコそしてモロッコ。どこも比較的まだロバが多く使役されている稀少(きしょう)なロバ現役国だ。

私も以前にモロッコを旅した際に風景の一部のようにロバを見てきた。愚直でけなげな風情で驚くほど大量の荷物を背に受けていたが、実際の彼らがどんな動物なのかまでは知る機会はなかった。

本書に出てくるロバたちは哀愁ただよう目つきの割には結構吞気(のんき)でマイペース。果物に夢中になり、草をほおばり鳴き叫び、雌ロバを見かけては発情する様子は、ちょっぴり滑稽でもある。

特別賢かったり人間に忠実なわけでもないところが、実にロバらしくて良い。

けれどもロバを連れているということは、すぐに逃げることもできないために旅人の中でも最も弱い立場になるのだろうか。悪意をぶつけてくる人がいたり、ゆっくり過ぎる旅を怪しまれて取り締まりの対象になったりと、旅は次から次へと災難が降りかかる。

しかしその一方でもてなしてくれる人たちの親切もまた無限大。御馳走(ごちそう)や安全な寝床を提供されるたびに、読み手は人間が持つ打算のない善性に触れ、じんわり満たされる。

次の村で待っているのは災難か、はたまた歓待か。ゆっくり休むことはできるのか。草は生えているか。いつのまにかロバと一緒にてくてく歩いている著者と一体となり、旅を楽しみ、読み終えてしまうのが淋(さび)しくてたまらなくなっていた。

旅に出かけたくなる紀行文であり、同時にロバ市場や牧場など今も残るロバ文化について知ることができる数少ない本でもある。

(河出書房新社・1782円)

1989年生まれ。北海道で新聞記者をした後、国内外をロバと旅する。

◆もう一冊

『プラテーロとわたし』J.R.ヒメーネス著、長南実訳(岩波文庫)