『吉右衛門』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

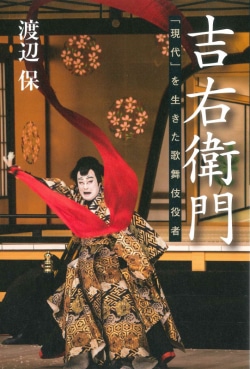

『吉右衛門 「現代」を生きた歌舞伎役者』渡辺保著(慶応義塾大学出版会)

[レビュアー] 金子拓(歴史学者・東京大教授)

伝統の再生 二代目の苦闘

二代目中村吉右衛門の訃報(ふほう)は衝撃だった。著者は「足元の大地が崩れ落ちていくような」喪失感をおぼえたという。この二代目に限らず、歌舞伎役者の訃報に接するたびに大きな喪失感にみまわれるのはなぜか。

芸が次代へと継承されるはずの歌舞伎でも、型などは受け継がれこそすれ、役者が身体で表現する空気はその場のものでしかない。本書によれば二代目は、「役者の芸は、ご覧になったお客様の心にしか残りません」と語ったという。いまの時代、映像が残されるから、名舞台は繰りかえし観(み)られるはずだ。しかしそれでもこぼれ落ちてしまう大きな何かがあるらしい。右の発言はそれを含意しているのだろうし、著者や評者が感じる喪失感もそこにつながっているのだろう。

著者は昭和23年の初舞台から亡くなるまで、二代目の舞台を観ているという。二代目の死に接し、著者は「歌舞伎の一時代の陥没の恐怖」をおぼえた。二代目は歌舞伎を「現代に生きる演劇として再生した」からだ。二代目の作った規範が失われるという強い危機感を背景に本書は書かれた。その仕事を検証し、後世に伝えるため、30を超える代表的演目における所作や工夫を丁寧に記すことで、歌舞伎によって現代にも通じる普遍的な人間のあり方を描こうとして苦闘した姿を、ありありと伝えている。

印象に残ったのは、二代目の芸の古怪(こかい)さ、コク、コッテリした濃厚な味、グロテスクな美しさという(肯定的な)評言の数々である。戸板康二が歌舞伎の重要な要素として示した「立派な顔」「味のある風格」(『丸本歌舞伎』)という俳優の先天的条件を思い出す。現代に通じる人間のドラマと歌舞伎の伝統的な味わい、二代目はそれを一身に体現し、わたしたちに示した。

評者の脳裏には、二代目の演じた「平家女護島」の俊寛や「籠釣瓶(かごつるべ)」の佐野次郎左衛門、「熊谷陣屋」の熊谷直実らの姿が今なお残っている。本書を読んで、もう一度観たかったと悔やんでも遅い。未来へとつづく歌舞伎に期待しよう。