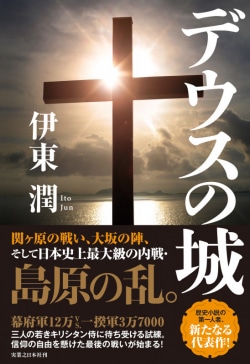

『デウスの城』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

日本史上最大級の内戦・島原の乱〈宗教と戦争〉の真実と命の尊さを描く

[レビュアー] 末國善己(文芸評論家)

原城跡に立つ天草四郎像

歴史小説の第一人者・伊東潤さんが、日本史上最大級の内戦「島原の乱」を取り上げた歴史小説『デウスの城』(実業之日本社)を刊行した。

『武田家滅亡』でデビュー後、戦国時代を中心に執筆。近年は幕末や第二次大戦期、戦後が舞台のミステリーなど、幅広いジャンルを伊東さんが手掛けた本作の読みどころとは?

文芸評論家の末國善己さんによる書評を紹介します。

***

一六三七年に、天草、島原の農民たちが蜂起して原城に籠城した島原の乱は、戦国時代最後の合戦とも、幕末を除き江戸時代最大の内戦ともいわれるほど有名なだけに、これまでも飯嶋和一『出星前夜』、村木嵐『遠い勝鬨』、加藤廣『秘録 島原の乱』、矢野隆『乱』、帚木蓬生『守教』などで取り上げられてきた。最新研究を踏まえたダイナミックな歴史小説を発表している伊東潤の新作も斬新なアプローチで島原の乱に挑み、信仰とは何かに迫っている。

本書は関ヶ原の合戦から始まるが、新説が使われているので驚くべき経過を目にすることになるだろう。物語は、キリシタン大名で西軍の小西行長の小姓で関ヶ原にいた日吉善大夫元房と駒崎彦九郎範茂、国許の肥後国宇土城に残った松浦左平次重能を軸に進んでいく。

戦いに敗れた行長は斬首され、領国は加藤清正に与えられた。主君の影響もあり洗礼を受けていた三人は、彦九郎がイルマンに叙階され、左平次が清正に仕え、善大夫が徳川家康の側近・以心崇伝に従う。時代の激変に巻き込まれて思ってもいなかった仕事に就き、信仰を続けるか棄てるかの選択も迫られる三人が、悩み苦しみながら成長するところは青春小説としても秀逸である。特に経済状況や国際状勢が少し変わるだけで先行きが見通せなくなる若い世代は、迷える三人への共感も大きいのではないか。

肥前日野江領四万三千石は、大坂の陣の功で松倉重政に与えられるが、戦国時代からキリシタン大名が多く領民も洗礼を受けた九州では、長崎奉行も重政もキリシタンに寛容だった。だが家康が没すると二代将軍の秀忠はキリシタン禁令の徹底を命じ、改宗とそれを拒んだ者の処罰が厳重に行なわれるようになった。そのため島原の乱は、長く迫害を受けたキリシタンが蜂起したとされ、この説が教科書でも採用された。その後、重政の重税に苦しめられた農民が立ち上がった一揆だったとの説が提示され、島原・天草一揆という呼称も使われるようになる。近年は、一揆勢に一度は転んだ(棄教)ものの立ち帰ったキリシタンが多く、一揆勢が寺社を破壊した史実などから宗教運動の一面があったことが分かり、キリシタン蜂起と農民一揆が融合していたとの解釈も出てきているようだ。

著者も、関ヶ原の合戦と大坂の陣の論功行賞、幕府の権力強化のため断行された大名の改易で主家を失った牢人が増え、キリシタン弾圧で心の拠り所をなくした人たちの不安、新たに領国を得た大名の経営失敗で苦しむ農民が増えたことなど、複雑な要因がからんで島原の乱が起こった実相を浮かび上がらせている。宗教がらみの暴力といえば、イスラム原理主義者の自爆テロを思い浮かべる方が多いように思える。自爆テロを実行するのは狂信的なイスラム教徒と考えがちだが、実際は、差別と偏見にさらされたり、仕事がなく貧困にあえいでいる人たちがイスラム教に救いを求めたり、死後に家族の生活の面倒を見るという約束を信じて志願するケースもあるようだ。その意味で、貧困と信仰から島原の乱を捉えた本書は、宗教が引き起こす暴力の普遍的なメカニズムに切り込んだともいえるのである。

さらにいえば、キリシタンは指導者が決めたことを村全体で守る「一味同心」を利用して信徒が転ぶのを防ごうとし、幕府は同じ制度を使い全村民を寺の檀家にしてキリシタンでないことを証明する寺請制度を推し進める。この「一味同心」が島原の乱を拡大させる展開を読むと、同調圧力に弱い日本人の弱点が昔から変わっていないこともよく分かる。

キリシタン禁令が強まる時代を、彦九郎は九州諸国を回って信徒が転ばないよう励ましつつ布教や慈善活動を続け、清正の下で出世した左平次は主君の遺言に従って殉教を避けキリシタンが生きられるよう棄教を勧め、キリシタンでありながら僧形になった善大夫は仏教、キリスト教の枠を超え、民が安心して暮らせる国を作るために宗教は何ができるのかを模索し始める。別々の道を歩いていた三人の人生は、島原で再び交わることになる。

島原の乱の指導者は、奇跡を起こしたとされる天草四郎(益田四郎時貞)だが、本書ではキリシタンの指導部が贋のカリスマ性を与えたとされている。その四郎が自分の嘘を真実だと信じるようになる終盤は、伝統宗教からカルトが分離するプロセスや、そのカルトになぜ人は嵌まるのかという現代的なテーマを、象徴的に描いているようで興味深かった。

天草、島原がきな臭くなる危機的な状況のなか、彦九郎、善大夫、左平次は、それぞれの方法でキリシタンの命を救うため奔走する。三人の宗教論を通して明らかになるのは、生命の尊厳を解く宗教が信徒に殉教を強い、寛容を重んじているのに異なる宗教を許容せず排斥するなどの矛盾で、信仰の持つ可能性と危険性の両面が活写されている。

幕府の政策で敵味方に分かれた三人が、再び言葉を交わした先に示されるのは、異なる信仰を持つ人たちと共存するために必要なことや、どんな苦境に陥っても命を投げ出してはならないというメッセージである。現代の日本は、宗教だけでなく、政治思想や文化、民族が異なる人たちが多く暮らしているが平穏に共存できているとはいえず、先進国の中で日本だけが若い世代の死因の一位が自殺という深刻な事態にもなっている。このような時代だからこそ、島原の乱を通して多文化共生と命の尊さを描いた本書が書かれた意義は大きい。