アヘン、ソマリア海賊に精通したノンフィクション作家が明らかにする、「日本は『納豆後進国』だ!」

特集・インタビュー

-

- 謎のアジア納豆

- 価格:1,980円(税込)

あなたは日本に来た外国人に「納豆は食べられますか?」と尋ねた経験はないだろうか。「ハイ」と答えられれば「なかなかやるなあ」と相手を認め、「イイエ」と答えられれば「やっぱりね」となぜか優越感にひたる。多くの日本人は、納豆が日本の代表的な食べ物と考えているのは間違いない。そもそも冒頭の質問自体、「『納豆』は日本の誇る食文化」という前提の上に成り立っている。

ところが、この前提に疑問を持ったのが、ノンフィクション作家・高野秀行である。

高野と言えば、『アヘン王国潜入記』でタイ・ラオス・ミャンマーの国境付近に広がる世界最大のアヘン栽培地帯、通称「ゴールデントライアングル」に潜入。アヘンの栽培を実体験し、みずからもアヘン中毒に陥るという衝撃的なルポで話題を呼び、『謎の独立国家ソマリランド そして海賊国家プントランドと戦国南部ソマリア』では、世にもまれな”平和国家”「ソマリランド」の実態を綿密な現地取材に基づき執筆、講談社ノンフィクション賞などを受賞した実力派ノンフィクション作家だ。そんな彼がなぜ「納豆」に注目したのか?

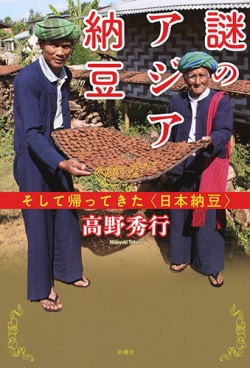

ミャンマーの竹納豆を手にする高野秀行さん

高野は14年前、ミャンマー北部のカチン州で、反政府少数民族ゲリラとともに、中国国境からインド国境まで徒歩で旅をしていた。その旅の途中、小さな村の民家で出された夕食を前にして、思わず目を疑った。なんと、〈白いご飯に、生卵と納豆が添えられていたのだ〉。

さらにその10年近く前にもタイ北部の町・チェンマイで「納豆入りスープ」に出会っている。

それらの経験を踏まえて、〈納豆は日本人の専売特許じゃないだろう〉と高野はことあるごとに異を唱えてきた。するとみな一様に驚き、そして質問攻撃を仕掛けてくる。「え、日本以外にも納豆ってあるの!?」「それって日本の納豆と同じ!?」

しかし、それらの問いにさっぱり答えられない。日本の納豆とミャンマーの納豆の違いは? 日本の納豆って? そもそも、納豆って何――?

「わからないことをわかりたい」をモットーに活動を続けている高野は、ついに〈未知の納豆ワールド〉に出かけることになる。ぱりぱり割れるせんべい納豆、元・首狩り族の優雅な納豆会席、中国湖南省の納豆入り回鍋肉、そして日本で見つけた「究極の納豆」――。

「納豆って何?」という、シンプルかつ深淵な問いへの答えを求める旅の顛末が、『謎のアジア納豆 そして帰ってきた〈日本納豆〉』(新潮社)として刊行された。

それにしても、本書に登場する、各地の納豆料理の多彩さには驚かされる。香味野菜と一緒に油で炒めたり、もち米に塗って炭火で炙ったり、ニンニクや生姜、唐辛子味の納豆もある。あたかも日本が〈納豆文化圏における後進国〉のような気がするという高野の気持ちがよくわかる。

ネパールの納豆カレー。納豆の味は全然しない。

高野は足で稼いだ現地取材のみならず、実際に納豆づくりに挑戦。さらに、歴史学・植物学・言語学・地理学・微生物学にまで首を突っ込み、ありとあらゆる角度から「納豆」を調べつくし、最後には一大納豆文明論を打ち立てる。

〈気軽に始めた探訪ルポのつもりが、三年間、夢中で追究するはめになってしまった。ほとんど納豆探索中毒であり、逆にいえば、納豆はそれほど奥深く、面白いものだったのだ〉。

日本ではたいへんポピュラーである納豆だが、その起源や語源などは実は謎に包まれたまま。身近な食べ物から、これほどまでに壮大な冒険へつながっていくとは、高野本人もまったく予想していなかったであろう。〈疑問。発見。驚き。笑い。煩悶。絶句……この連続である〉。そんな〈納豆をめぐる冒険〉をぜひ本書で味わってほしい。

「Webでも考える人」では、本書の「プロローグ」を無料公開中。

http://kangaeruhito.jp/articles/-/1659

関連ニュース

-

国民的作家・山崎豊子 昭和20年の日記を発見 戦争体験、熱い恋、リアルな青春の姿がそこにはあった

[ニュース](ノンフィクション)

2015/07/13 -

中江有里「読書の楽しみは、読む前から始まり、読んだ後も続く」注目の三冊を紹介

[ニュース/テレビ・ラジオで取り上げられた本](日本の小説・詩集/評論・文学研究)

2016/02/18 -

中川淳一郎×おときた駿「音喜多さん、東京都議会どうなってるの!?」 『バカざんまい』(中川淳一郎著)刊行記念特別公開対談

[イベント/関東](ノンフィクション)

2016/09/13 -

高野秀行『謎のアジア納豆』 トークイベント&サイン会 聞き手:北村浩子(FMヨコハマ「books A to Z」パーソナリティ)

[イベント/関東](歴史・地理・旅行記/エッセー・随筆)

2016/07/08 -

40年以上売れ続ける名著『名画を見る眼』著者の高階秀爾さん パリでの日々を語る

[ニュース/テレビ・ラジオで取り上げられた本](絵画/世界史/歴史・地理・旅行記)

2016/03/15