-

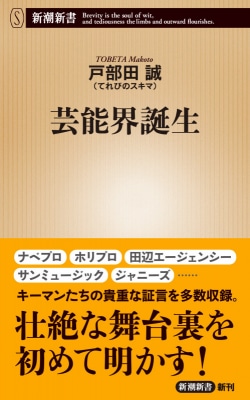

- 芸能界誕生

- 価格:1,034円(税込)

「芸能界」というビジネスは、いかにして始まったのか――。

戦後、日本の芸能界を新しく作り変えたキーパーソンたちの貴重な証言をもとに、その源流をたどったノンフィクション『芸能界誕生』。

同書より、その起点となった伝説的な音楽イベント、「序章 1958年の日劇ウエスタンカーニバル」を公開いたします。

序章 1958年の日劇ウエスタン・カーニバル

祭典前夜

東京・有楽町にそびえ立つ王冠をかたどった半円形の劇場・日本劇場。通称・日劇。1981年に閉鎖されるまで、戦後日本のエンターテインメント界の象徴として君臨し、芸能人にとってその舞台に立つことは最高の勲章とされていた。

1958(昭和33)年2月8日──。

その日の早朝には日劇の周りを大勢の人たちが二重三重に取り囲んでいた。そのほとんどは10代の若い女性たちだ。彼女たちは外で徹夜をしながら今か今かと開場時間を待ち構え、ある者は現在の表現でいえば「推し」の名前を叫び続け、ある者は居ても立っても居られずその場で踊り出した。

「いったい何事ですか!?」

本番を控え、深夜から早朝にかけてリハーサルをしていたところに警察官が飛び込んできた。公演を主催する渡辺プロダクションの副社長・渡邊美佐は混乱した。

「こんなに大勢集まって、何か起きたらどうするんだ!」

その時、美佐は初めて外を見て「わぁ、スゴい!」と驚いた。

「前もって連絡してくれなければ、こっちが困るじゃないか!」

説教を続ける警察官に、「そんなこと言ったって、こっちだって分っちゃいなかったんですもの。分るぐらいなら、苦労はないわ」と心の中でつぶやいた(※1)。

それがいまや“伝説”となった「日劇ウエスタン・カーニバル」の始まりだった。

当時、ジャズ喫茶などで人気のあったウエスタンやロカビリーのバンドを集めたイベントだった。元々は自身もバンドを率いていた堀威夫(たけお)や音楽専門誌『ミュージック・ライフ』編集長の草野昌一が渡辺プロの社長・渡邊晋に持ち込んだ企画だ。晋はその実務を妻の美佐に任せると、美佐は妹でマナセプロダクションのマネージャーを務めていた曲直瀬(まなせ)信子らとともに出演者集めに奔走した。

そうして集まったのが、寺本圭一と「スイング・ウエスト」、平尾昌晃(まさあき)と「オールスターズ・ワゴン」、ミッキー・カーチスと「クレイジー・ウエスト」、山下敬二郎と「ウエスタン・キャラバン」ら総勢60人。

同時に美佐は日劇担当のプロデューサー・伊藤康介と交渉するが、たとえジャズ喫茶で人気を博していても何しろ天下の日劇だ。世間一般ではほとんど知名度がない。本当に集客できるのか誰もが訝しんだ。それでも日劇の演出家・山本紫朗(しろう)の口添えもあり、伊藤が日劇を経営する東宝に掛け合い、興行界では客が入らないとされる2月/8月(ニッパチ)なら“お試し”として劇場を貸すことができるという回答を得た。

そうして2月8日から1週間、開催されたのが第1回「日劇ウエスタン・カーニバル」だったのだ。(後略)

東京を震撼させた7日間

夜が明ける頃には日劇を囲む少女たちのボルテージはさらにヒートアップしていた。

このままでは危険だと判断し、開場予定時刻の2時間前には客入れを始める。扉が開くとドッと人が押し寄せものすごい勢いで席が埋まっていった。開演前にもかかわらず少女たちは席につくなり、それぞれの歌手やバンドの応援合戦を繰り広げ始めたのだ。それはまさに熱狂と呼ぶに相応しいものだった。

本番が始まると当然、その熱は最高潮に達し狂乱の宴とでも形容されるものと化した。

寺本、山下、ミッキー、平尾に加え、中島そのみ、朝比奈愛子、水谷良重(よしえ)ら女性シンガーたちも加わって歌う「ビー・バップ・ア・ルーラ」から「日劇ウエスタン・カーニバル」は幕を開けた。

日劇といえども当時の音響装置は脆弱。少女たちの「キャーー! キャーー!」という黄色い声援に、自分たちの声が掻き消されてしまう状況で歌わねばならなかった。山下敬二郎は歌声だけでは届かないと判断し、いつも以上に身体を激しく動かし表現すると、さらに大きな歓声が沸き起こった。舞台には無数の紙テープが投げ入れられた。それがギターなどに絡みつきグルグル巻きになったりもした。紙テープだけではない。トイレットペーパーや女性の下着まで飛んできた。ステージから引きずり降ろされ、ここぞとばかりに少女たちが群がり、キスをしたり、抱きついたり、股間に手を伸ばす。ようやくステージに戻ったころには、衣装もギターもボロボロになっていた。息も絶え絶えになり、舞台でしゃがみ込みながら歌うしかなかった。

「大成功だね」

そんな光景を見ながら舞台袖で山本紫朗が美佐と握手した。傍らには晋の姿もあった。

堀威夫は、その熱狂をこう振り返っている。

舞台にバンドが5つか6つ出ると、それぞれのファン同士で人気を競い合うような形になってああなったんだと思うね。ウエスタン・カーニバルで日本のコンサートが変わったと思いますよ。僕は音楽会というよりスポーツだと思った。勝った負けた、というのがウエスタン・カーニバル。これで興行形態が変わりましたね。それまでは音楽の世界に勝った負けたなんてなかった。

最初はサクラみたいに熱心なやつに紙テープを配ってやらせたのが、伝染病みたいにみんな自分で持ってくるようになっちゃった。駆け上がって抱きついたりなんかするようになってくると、やまとなでしこはそんなことをやると思ってないわけだね。だから日本の女性も変わったなって思ったよね。(堀威夫)

「東京を震撼させた7日間」、あるいは「ロカビリーの7日間」──。

この熱狂は大きな社会現象となった。7日間で観客動員は、延べ4万5000人に達する大盛況だった。

美佐は勢いに乗って翌3月には新宿コマ劇場、4月には大阪北野劇場でロカビリーの公演をかけた。このコマ劇場の公演の様子がテレビのニュース映像で流れたことで、世間の“大人たち”から顰蹙を買うこととなった。何しろ、日劇同様の阿鼻叫喚、狂乱のステージだったからだ。「バカビリー」などと揶揄され、山下敬二郎の父・柳家金語楼でさえも「ロカビリーは感化院(註:非行少年、保護者のない少年などを保護し教育するための福祉施設)の学芸会みたい」と冗談交じりに語った。安易に未成年の非行とも結び付けられ、世間から白い目で見られるようになってしまった。その上、テレビからはむこう2年間、ロカビリーはシャットアウトという事態にも陥ったという(※1)。音楽の専門家からも「地上最低のショウ(※2)」などと酷評された。

だが、だからといってやめるわけにはいかない。

それどころか、ますます勢いづいた。

日劇でのウエスタン・カーニバルは、5月に第2回、第3回が8月、第4回が12月と、「ニッパチ」限定のはずが、この年だけで4回行われた。

日劇を経営する東宝のライバル会社・松竹の大谷竹次郎も気になり、「お前、見てこい」と重役に命じたほどだった(※3)。

平尾昌晃、ミッキー・カーチス、山下敬二郎の3人は「ロカビリー三人男」として売り出され、一夜にして人生が変わっていく。渡邊美佐も「ロカビリーマダム」あるいは「マダム・ロカビリー」と呼ばれ注目された。プロダクションの裏方が脚光を浴びる初めての例だといえるだろう。

音楽評論家の湯川れい子は、日劇ウエスタン・カーニバルを「戦後の和製ポピュラー音楽の重要な出発点」だと評す(※4)。

しかし、それだけではない。

この年、1958年の日劇ウエスタン・カーニバルには、その後、現代の「芸能界」で重要な役割を担う者たちが揃っていた。

渡辺プロダクションの渡邊晋・美佐夫婦は言うまでもない。その美佐の両親で「戦後初の芸能プロダクション」と呼ばれるマナセプロダクションを興した曲直瀬正雄・花子夫婦やその娘の信子や翠、そしてのちに家業を継ぐことになる道枝もまだ10代の頃に会場を訪れている。

2回ぐらい行きました。でも、母から楽屋のエレベーターはひとりでは乗っちゃダメよって言われました。危ないから(笑)。(曲直瀬道枝)

このライブの企画発案者であり「スイング・ウエスト」のリーダーとしてギターを弾いていた堀威夫は、のちに渡辺プロの対抗馬となる堀プロダクション(現・ホリプロ)を設立した。

僕は、渡辺プロやホリプロのような戦後に新しく生まれたプロダクションを「横文字系」と呼んでいるんですよ。戦前からある「縦文字系」は、マネジメントより興行をやるというのが、主たる業務。その中にも興行をやらないでマネジメントだけやるものもごくわずかあったことはあったんですけど、それもレコード会社の下請みたいな会社が多かった。「横文字系」はその構造を変えたんです。(堀威夫)

スイング・ウエストにはもうひとり「芸能界」で重要な存在となる人物がいた。ドラマーであった田邊昭知(しょうち)である。彼はその後「ザ・スパイダース」の活動を経て、裏方に回り「田辺エージェンシー」を設立する。

山下敬二郎のバンド「ウエスタン・キャラバン」のリーダーは相澤秀禎(ひでよし)。彼はのちに「サンミュージックプロダクション」を立ち上げた。

山下敬二郎の付き人であった井澤健はその後、「ザ・ドリフターズ」のマネジメントを長年担当し「イザワオフィス」を指揮した。

平尾昌晃のマネージャーを務めていたのは「呼び屋」として名を馳せる永島達司(たつじ)だ。のちにビートルズ招聘を成功させるプロモーターである。平尾自身もやがて裏方に回り作曲家として大成することになる。それはミッキーも同様で、キャロルなどのプロデューサーとしても力を発揮していった。

夏に行われた第3回には「井上ひろしとドリフターズ」も参加。ここには、のちに「第一プロダクション」を興す岸部清がいた。「上を向いて歩こう」で世界的ヒットを飛ばす前の坂本九がドリフターズのバンドボーイからメンバーに昇格し、日劇ウエスタン・カーニバルの舞台を踏んだのもこの回だ。リトル・リチャードの「センド・ミー・サム・ラヴィン」を歌い上げた。その坂本九の勇姿を見ようと客席にいたのは、彼の同級生でもあった飯田久彦だった。第一プロに所属し歌手としても「ルイジアナ・ママ」で大ヒットすることになる彼もまた、のちに裏方へと回り、ディレクターとしてピンク・レディーなどを育てていくことになる。

堀とともに、このライブを発案した草野昌一は雑誌『ミュージック・ライフ』で日本のポピュラー音楽文化を啓蒙するとともに訳詞家「漣(さざなみ)健児」として和製ポップスの源流を生み出した。その『ミュージック・ライフ』にも執筆し、ブレーン的立場でウエスタン・カーニバルを支えたのが日本のテレビ草創期を代表するテレビマンの井原高忠(たかただ)だ。既に日本テレビの局員として番組制作をしていたが、元々はバンドマン。かつての同僚である堀らを外側から支援していた。また、ジャズミュージシャンとして活躍していた中村八大(はちだい)は、渡邊晋から日劇ウエスタン・カーニバルを観て勉強するようにと言われ日劇を訪れていた。その帰り道、有楽町の路上で永六輔とばったり会い、その後、数多くのヒット曲をつくるいわゆる「六・八コンビ」が誕生するのだ。

加えていえば、この後の日劇ウエスタン・カーニバルではジャニーズ事務所のジャニー喜多川も重要な役割を果たすことになる。

つまりは戦後日本の芸能界を支える代表的な“横文字系”芸能プロダクションの創設者の多くが日劇ウエスタン・カーニバル関係者であり、それを表から裏から支える人物もそうであった。現代日本の「芸能界」は、日劇ウエスタン・カーニバルから始まったと言っても過言ではないのだ。

※1:『週刊朝日』「ナベ・プロ奮闘記 オタマジャクシと私(2)」(1967年9月8日号)

※2:『ミュージック・ライフ』「日劇ウエスタン・カーニバル評」(1958年4月号)

※3:和田誠『ビギン・ザ・ビギン』(文春文庫)

※4:稲増龍夫『グループサウンズ文化論』(中央公論新社)

株式会社新潮社のご案内

1896年(明治29年)創立。『斜陽』(太宰治)や『金閣寺』(三島由紀夫)、『さくらえび』(さくらももこ)、『1Q84』(村上春樹)、近年では『大家さんと僕』(矢部太郎)などのベストセラー作品を刊行している総合出版社。「新潮文庫の100冊」でお馴染みの新潮文庫や新潮新書、新潮クレスト・ブックス、とんぼの本などを刊行しているほか、「週刊新潮」「新潮」「芸術新潮」「nicola」「ニコ☆プチ」「ENGINE」などの雑誌も手掛けている。

▼新潮社の平成ベストセラー100

https://www.shinchosha.co.jp/heisei100/

関連ニュース

-

四国遍路の世界遺産化の賛否を札所住職が語る「今までのような習俗や雰囲気は守られるのだろうか?」

[エッセイ・コラム/特集・インタビュー](歴史・地理・旅行記)

2023/04/10 -

ヒットの仕掛け人は相方・入江? 映画化なら主演菅田将暉で!? 品川祐&矢部太郎『大家さんと僕』トークイベント

[イベントレポート](グルメ)

2018/01/11 -

村上春樹が海外で出会った“最悪のレンタカー”とは? 自動車雑誌「ENGINE」に書き下ろしエッセイが掲載

[リリース](車・バイク)

2020/05/30 -

[78万部]矢部太郎の心温まるコミックエッセイ『大家さんと僕』番外編、続編が続けて発売

[ニュース](コミック/自己啓発/倫理学・道徳/タレント本/エッセー・随筆/演劇・舞台)

2019/07/06 -

投稿サイトで年間ランキング1位「蜘蛛ですが、なにか?」シリーズ 全編書き下ろしの最新刊が発売

[ニュース](日本の小説・詩集/ライトノベル)

2017/06/17