大規模な気候変動はこれからも起こりうる(画像はイメージ。提供:提供:石関ハジメ/アフロ)

アラスカを渡る巨大なマンモスの群れ、泥地に屹立するダイヤモンド模様の高木帯、海には透明で巨大なガラス建築が広がり、海底では最古の熱水噴出孔動物ヤマンカシアが生きている――。

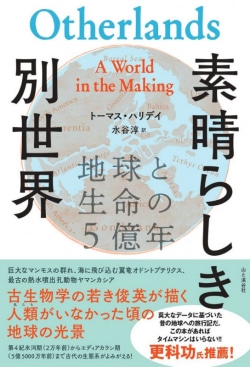

イギリスの若き古生物学者が、最も新しい氷河期(ラムセス2世のエジプト新世界)から生命の夜明け(エディアカラン期)まで、激動の地球と生命の姿を描いた科学ノンフィクション『素晴らしき別世界 地球と生命の5億年』(トーマス・ハリデイ著、水谷淳訳、山と溪谷社)が発刊された。

本書から、「はじめに」の一部を試し読みとして紹介します。

ロンドン粘土層に眠る祖先たち

窓の外に目をやって、畑や家々、公園の向こうを見渡し、何百年も前から「世界の果て」と呼ばれてきた場所を眺めている。そう呼ばれているのはかつてロンドンから遠く離れていたからだが、いまでは拡大した都市に飲み込まれてしまっている。しかしそう遠くない昔には確かに世界の果てだった。

その場所の土壌は最終氷期に形成されたもので、かつてテムズ川に流れ込んでいた何本もの川が堆積させた砂礫混じりの土である。氷河の前進によってそれらの川の流路は変わってしまったし、テムズ川もいまでは当時と比べて150キロメートル以上南の地点で海に注ぎ込んでいる。氷の重みでねじ曲げられた粘土層の丘陵から、生け垣や庭、街灯を頭の中で剥ぎ取れば、何百キロメートルも先まで広がる氷床の縁に張りついたもう一つの大地、冷たい世界を思い浮かべることがかろうじてできる。

その凍りついた砂礫の下に横たわるロンドン粘土層の中には、さらに昔にこの土地に暮らしていたワニやウミガメ、ウマの祖先が保存されている。彼らの暮らしていたこの一帯には、ニッパヤシやポポーの森、海草や巨大なスイレンの葉に埋め尽くされた水面が広がり、そこは暖かい熱帯の楽園だった。

過去の世界なんて、想像もできないほど遠い昔のことに思えてしまう。地球の地質学的歴史は約45億年前にまでさかのぼる。生命はこの惑星上に40億年ほど前から存在していて、単細胞生物よりも大きい生物となるとおそらく20億年ほど前だ。古生物学的記録から明らかになるとおり、地質学的時間にわたって存在してきた風景は多様で、ときに現代の世界とは似ても似つかない。

スコットランドの地質学者で作家のヒュー・ミラーは、地質学的時間の長さに思いを巡らせて、「人類の全歴史ですら地球にとっての昨日にまでも達せず、その先に広がる無数の時代になんてとうてい手が届かない」と言っている。その「昨日」は確かに長い。地球の歴史45億年を1日に圧縮してそのフィルムを再生すると、300万年以上におよぶ一場面が1分間で過ぎ去る。

生態系がめまぐるしく盛衰を重ね、その生態系を形作るさまざまな生物種が出現したり絶滅したりする。大陸が移動して、まばたきする間に気候条件が変化し、長く生きてきた生物群集が突然の劇的な出来事によって壊滅的な影響を受けて絶滅する。翼竜や首長竜、そして鳥類以外の恐竜を消し去った大量絶滅が起こったのは、フィルムの終わる21分前。文字に残る人類の歴史は最後の10分の1秒にすぎない。

地球史レベルの壮大な旅

そうした世界、そうした別世界に、少なくとも物理的な意味で訪れることはできない。巨大な恐竜が闊歩していた土地を訪れて、その土の上を歩いたり水の中を泳いだりすることはけっしてできない。その世界を経験する方法は一つだけ。石に目を向けて、固まった砂の中に残された跡を読み取り、姿を消した地球を想像することだ。

本書で掘り下げていくのは、かつて存在していた地球の姿、その歴史の中で起こってきた変化、そして生命が適応した、あるいは適応しなかった経緯である。それぞれの章で、化石記録を道しるべに地質学的過去のある地点を訪れて、動植物を観察し、風景に身を委ね、その絶滅した生態系から我々の世界に当てはまる教訓を学ぶ。サファリツアーに参加する旅行者の気持ちで、いまは亡き地点を訪れることによって、遠く離れた過去と現在を橋渡しできればと思う。

風景が見えてきて、現在のように感じられれば、生物たちが暮らし、競争し、つがい、食べ、死んでいく様子をもっと身近に感じられるだろう。我々の生きる顕生代はいくつもの世からなる。

「ビッグファイブ」と呼ばれる大量絶滅、その最後のものが起こったのは6600万年前で、それ以降の歴史については1つの世ごとに1つの地点を選んでいる。その大量絶滅より昔については、五億年以上前のエディアカラ紀に起こった多細胞生物の誕生にさかのぼるまで、1つの紀(いくつかの世からなる)ごとに1つの地点を選んだ。

生物学的に大きな意味を持つ地点もあれば、珍しい環境の地点もある。また、非常に詳細に残されていて、かつて生命がどのように暮らして関わり合っていたかを手に取るように垣間見られるという理由で選んだ地点もある。

旅というのはいまいるところから出発するしかないので、今回の旅でも現代から時間をさかのぼっていく。最初に訪れるのは比較的見慣れた更新世の氷期、地球上の水の大部分が氷河に閉じ込められて、世界中で海水位が低かった時代だ。そこから旅は時間をさかのぼりながら進めていく。生命や地勢はどんどん馴染みの薄いものへと移り変わっていく。新生代では、人類初期の時代を通り過ぎて、地球史上最大の滝や、森林の広がる温暖な南極を巡り、最後に白亜紀末の大量絶滅を目撃する。

そこから先では中生代や古生代に暮らしていた生物と出合い、恐竜の支配する森、全長数千キロメートルにもわたるガラス質の礁(リーフ)、モンスーンで濡れそぼった砂漠を訪れる。生物がまったく新たな生態環境に適応して陸上や空中に進出したさま、新たな生態系を作り出してますます多様化する道を開いたさまを探っていく。

最先端の古生物学で何がわかるのか

古生物学の近年の進展によって、過去の生物のことが、少し前までなら不可能だと考えられていたはずの細かさで明らかになっている。化石の構造を徹底的に調べることで、いまでは鳥の羽毛や甲虫の翅鞘、トカゲのうろこの色を再現したり、動植物がかかっていた病気を特定したりできるようになっている。また現生生物との比較によって、食物網における相互作用、噛む力や頭蓋骨の強さ、社会構造や交尾習性、さらに場合によっては鳴き声まで明らかにできる。

もはや化石記録は、石に残された単なる痕跡のコレクションや、分類学的な名称のリストではない。最新の研究によって、求愛されたり病気にかかったり、明るい羽毛や花を見せびらかしたり、鳴いたり羽音を立てたりと、現代の生物と同じ生物学的原理に従う世界に暮らす実際の生物からなる、繁栄して活気に満ちた群集の姿が明らかになっている。

多くの人が古生物学と聞いて抱くイメージはそれとは違うだろう。ヴィクトリア朝時代の紳士然としたコレクターが文化の異なるほかの土地に旅して、ハンマーを手に地面を叩き割ろうとしているというイメージが定着している。物理学者のアーネスト・ラザフォードは「すべての科学は物理学か切手収集のいずれかである」と見下し気味に言ったとされているが、そのとき彼が思い描いていたのは、剥製にされた獣の並んだ棚や、しみ一つない翅を大きく広げたチョウの標本の入った引き出し、針金でつなぎ合わされた不気味な骸骨といったものだったはずだ。

しかし現代の古生物学者は、暑い砂漠に出ているのと同じくらい、コンピュータの前で一日過ごしたり、実験施設の円形粒子加速器で化石の奥深くにX線を当てたりしている。私は研究活動のほとんどを博物館の地下収蔵庫の中やコンピュータアルゴリズムを使って進めていて、最後の大量絶滅の直後に生きていた哺乳類どうしの関係性を、共通する形態的特徴に基づいて解き明かそうとしている。

いまや古生物学では、一点一点の標本を超えて、過去の生態系の特徴や生物どうしの相互作用、ニッチ(生態的地位)や食物網、ミネラルや栄養分の流れを解き明かすことが当たり前のようにおこなわれている。化石化した巣穴や足跡から、形態ではうかがい知れない運動様式やライフスタイルの詳細を明らかにできる。生物種どうしの関係性からは、各生物種の生態や分布にとってどのような要素が重要だったのか、何がそれらの進化を促したのかが読み取れる。

堆積岩中の砂粒のパターンや化学組成はその土地の環境を記録している。この断崖面の地層はかつて三角州であって、その干潟をヘビのように曲がりくねった川が流れ、絶えず流路を変えていたのか? それとも浅い海だったのか? その海は外洋から隔てられたラグーンで、静かな海底に細かいシルトが徐々に堆積していったのか? それとも波が打ち寄せる場所だったのか? 当時の気温はどうだったのか? 世界の海水位は? 卓越風の風向は? いずれも、必要な情報があれば容易に答えられる疑問だ。

どこか一か所でこれらの情報がすべて得られることはないが、場合によっては何本もの糸をたぐり寄せて、気候や地勢からそこに暮らしていた生物まで、その土地の様子を生き生きと描き出せることもある。現代と同じく活気に満ちた過去の環境の姿は、我々が現代の世界に対峙する上で多くの重要な教訓を与えてくれるものだ。

そして第6の絶滅は起こるのか?

-

- 素晴らしき別世界 地球と生命の5億年

- 価格:2,860円(税込)

生息地の破壊や分断化と、気候変動の継続的な影響とが相まって、生物多様性が危機に陥っている今日、次々と生物が絶滅していくというのは我々にとって非常に身近な問題だ。我々は6番目の大量絶滅の渦中にあるという主張がたびたび聞かれる。サンゴ礁の広範囲の白化、北極の氷床の融解、インドネシアやアマゾン盆地の森林破壊といった話はしょっちゅう耳にする。そこまで頻繁には取り上げられないが、湿地の乾燥化やツンドラの温暖化の影響も同じく非常に重要である。

我々の暮らすこの世界は、見渡す限りのレベルで変化しつつある。その規模と影響を把握するのは往々にして難しい。多様性に富んだグレートバリアリーフのような巨大な生態系がいつか消滅するかもしれないなんて、そもそもありえないように思える。しかし化石記録を見るとかるとおり、そのような大規模な変化は単に起こりうるだけでなく、地球史を通して繰り返し起こってきたのだ。

現代のリーフはサンゴでできているが、かつては貝などの軟体動物や殻を持った腕足動物、さらには海綿動物がリーフを作っていた。サンゴがリーフの主要な作り手になったのは、軟体動物のリーフが最後の大量絶滅によって姿を消したときである。リーフを作る貝類はジュラ紀後期に出現して、海綿動物からなる大規模なリーフの跡を継いだ。その海綿動物は、腕足動物からなるリーフがペルム紀末の大量絶滅で姿を消したのちに、リーフを作るというニッチを埋めた。

大陸規模のサンゴ礁は、長期的視点から見ると二度と復活しない生態系の一つであって、人類の引き起こす大量絶滅によって幕を閉じる新生代に限られた存在なのかもしれない。サンゴ礁など危機に直面する生態系もいまのところはバランスが取れているが、化石記録を見ると分かるとおり、優勢種もあっという間に衰退して姿を消す。化石記録は記憶と警告の役割を果たすのだ。

誰も知らない地球を見に行く

化石を骨董品として淡々と集める営みと、絶滅生物をモンスターとして表現する姿勢、どちらにも欠けているのは実際の生態学的状況だ。植物や真菌類はたいてい取り上げられないし、無脊椎動物にもおざなりな視線しか向けられない。しかし岩石記録にはそのような生態学的状況も収められており、そこからは、絶滅生物が暮らしていた環境、彼らをいまでは非常に奇妙に思える姿へと変えた環境が明らかになる。それはいわば可能性の百科事典、いまでは失われている風景の百科事典である。

本書ではそれらの風景をいま一度甦らせることで、針金でつなぎ合わされてほこりをかぶった絶滅生物のイメージ、あるいはテーマパークにいるようなセンセーショナルでうなり声を上げるティラノサウルスのイメージから脱却し、リアルな自然を今日と同じように体験してもらうことを目指す。

かつて存在していた風景に思いを巡らせると、時の旅人になった気分に浸れる。各訪問地は空間的というよりも時間的に隔てられているのだが、本書を博物学者の旅行記のつもりで読んでもらって、過去5億年の歳月を計り知れない時間の流れとしてではなく、途方もないと同時に身近でもある世界の数々として見つめてもらえれば幸いだ。

トーマス・ハリデイ(Thomas Halliday)

地学、古生物学、進化生物学、環境科学が専門。ケンブリッジ大学で自然科学の学位、ブリストル大学で古生物学の修士、ユニバーシティカレッジ・ロンドンで博士号を取得。理論と実際のデータを組み合わせ、化石の記録、特に哺乳動物の化石から今まで地球上に何が起こったかを研究している。現在はバーミンガム大学地球科学科とロンドン自然史博物館で特別研究員を務める。スコットランド、ハイランド地方のランノホ湖のほとりで育ち、家族と一緒にロンドンに暮らしている。

訳者:水谷淳(みずたに・じゅん)

翻訳者。主に科学や数学の一般向け解説書を扱う。主な訳書に『僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない』『「ネコひねり問題」を超一流の科学者たちが全力で考えてみた』(いずれもダイヤモンド社)、『量子力学で生命の謎を解く』、(SBクリエイティブ)、『この世界を知るための人類と科学の400万年史』(河出書房新社)などがある。

株式会社山と溪谷社のご案内

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心に、国内外で山岳・自然科学・アウトドア等の分野で出版活動を展開。さらに、自然、環境、ライフスタイル、健康の分野で多くの出版物を展開しています。

関連ニュース

-

第30回ミズノスポーツライター賞が発表 ラグビー日本代表になった外国人選手に迫った一冊が最優秀賞に

[文学賞・賞](思想・社会/ラグビー/事件・犯罪)

2020/03/06 -

次々と襲う台風にどう対処すべきか? 生死の明暗を分けた3つの理由

[ニュース](地球科学・エコロジー/社会学)

2019/10/28 -

月刊誌「山と渓谷」が通巻1000号を迎える 皇太子さまの山岳写真や日本登山ルート100選を掲載

[リリース](登山・ハイキング)

2018/07/13 -

秋が危険! スズメバチで例年20人死亡事故 身を守るための5つの対処法

[ニュース](生物・バイオテクノロジー)

2019/10/04 -

寄生に監禁、共食い 残酷すぎる生きものたちの生態4選

[ニュース](読み物/生物・バイオテクノロジー)

2021/04/16